터보의 끝은 어디인가

터보의 끝은 어디인가

세상은 빠르게 변한다. 과거의 가치가 현재에 그대로 이어지지 않는다. 예전에는 차의 크기와 배기량은 비례해야 한다고 생각했다. 배기량에 비례해 힘이 나오는 자연흡기 엔진이 대부분이었기 때문이다. 엔진의 힘을 키우려면 배기량을 늘려야 했다. 차의 크기에 비해 배기량이 작다 싶으면 온전한 조합을 이루지 못한 차로 여겼다.

고성능차에서 대중차까지 터보 확산

과거에는 스포츠카 같은 고성능 차에 터보가 쓰였다. 터보가 일반 차에 보급이 어려웠던 점은 두 가지다. 높은 압력으로 인한 엔진 내구성 문제가 발생하고 본격적으로 터보의 힘이 발생하기까지 일정 시간 지체되는 ‘터보 랙’ 이 단점이었다. 이 때문에 운전자는 터보의 큰 힘을 경험하기 위해 일반 차보다 엑셀을 더 밟는 경향이 있어 터보 차는 기름도 더 먹었다.

기술의 발달은 이런 터보의 한계를 차례로 극복한다. 특히 다운사이징 트렌드가 확산하면서 터보는 연비 향상의 주역으로 떠올랐다.

배기량을 작게 하면서, 배기량이 큰 자연흡기 엔진과 비슷한 힘을 낼 수 있기 때문이다. 장점이 부각되고 널리 보급되면서 터보는 ‘고성능 차에 쓰이는 특수한 장치’ 에서 누구나 쉽게 접할 수 있는 보편적인 장치가 됐다.

과거 터보는 역동성을 키우는 게 주목적이었다. 지금은 대배기량 엔진을 대체한다. 배기량 3.5L 엔진은 2.0L 터보가 대신하는 식이다. 대표적인 예가 BMW 528i이다. BMW는 터보를 금기시하다시피 했다(그렇다고 터보를 배척한다는 뜻은 아니다. 과거부터 BMW는 터보에서 높은 기술력을 쌓아 왔다). 가능한 자연흡기 엔진을 고수했다. 2000년대 중반까지 3.0L 직렬 6기통 자연흡기 엔진은 BMW의 상징과도 같았다. 마니아들 사이에서는 4기통 엔진은 BMW로 쳐주지도 않는 분위기였다.

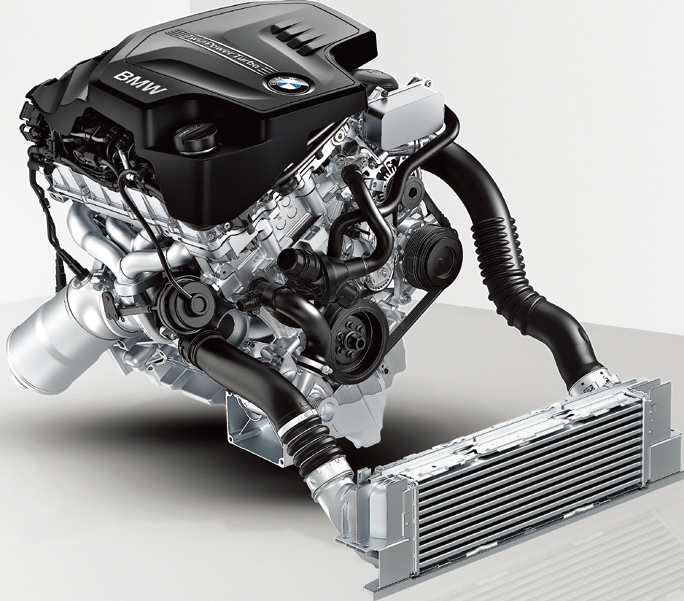

그런 BMW가 2000년대 중반부터 다운사이징을 적극 도입했다. 528i를 상징했던 직렬 6기통을 버리고 2.0L 4기통 터보 엔진을 달았다. 출력은 245마력으로 같았다. 최대토크는 6기통이 31.6㎏·m인데 비해 4기통은 35.7㎏·m로 더 크게 나왔다. 배기량은 3분의 1이나 줄었지만 4기통이 가속도 빠르고 연비도 좋아진 셈이다. 터보와 자연흡기의 운전 감성 차이 문제가 불거지기도 했지만, 4기통 터보는 소비자의 입맛을 자극했다.

터보 기술력 향상으로 가솔린 엔진의 배기량은 점점 작아진다. 르노삼성은 중형급인 SM5에 1.6L 터보 엔진을 쓴다. 1.6L 배기량이지만 최고출력은 190 마력이나 나온다. 같은 차종 2.0L 자연흡기 엔진의 141마력보다 한참 높다. 최대토크도 24.5㎏·m로 2.0L의 19.8㎏·m보다 앞선다. 힘은 강하지만 연비는 13.0㎞/L로 2.0L의 12.6㎞/L보다 좋다. 현대 쏘나타도 미국 시장에는 1.6L 터보 모델이 나온다. 얼마 전 선보인 신형 K5도 1.6L 터보 모델을 선보인다. 국산 중형차에 2.0L 배기량이 부족하다고 여겨졌는데, 터보 덕분에 1.6L 엔진을 얹는 시대가 온 것이다.

300마력 훌쩍 넘는 터보 양산차 속속 등장

수입차는 터보에 더 적극적이다. 폴크스바겐은 파사트 2.5L를 1.8L 터보 엔진으로 바꿨다. 포드 대형 세단 토러스와 중대형 SUV 익스플로러도 2.0L 터보 엔진이 들어간다. 문제는 다른 메이커와 달리 포드의 터보는 연비가 나빠진 한계를 드러냈다는 점이다.

가솔린 엔진을 얹은 SUV도 큰 힘을 내기 위해 터보를 적극 채용한다. 쉐보레 트랙스는 1.4L 140마력, 닛산 쥬크는 1.6L 190마력, 포드 이스케이프는 1.6L 180마력(이스케이프는 연비가 나빠 디젤 모델로 대체됐다) 엔진을 얹어 디젤 못지않은 힘을 발휘한다.

터보의 핵은 2.0L 가솔린 4기통이다. 자동차 메이커마다 자존심을 건 출력 경쟁으로 치닫는다. 200마력은 우습게 넘어간다. 현대 LF 쏘나타 245마력, BMW 245마력, 렉서스 NXt 234마력, 링컨 MKC 243마력, 볼보 T5 245마력, 재규어 XF 240마력이다. 이제 2.0L 터보는 250마력 이상 돼야 힘깨나 쓴다는 소리를 듣는다. 캐딜락 ATS와 CTS는 2.0L로 각각 272·276마력의 힘을 낸다. BMW가 245 마력이니 캐딜락의 성능이 어느 정도인지 짐작할 수 있다.

지난 4월 서울모터쇼에 선보인 골프 R은 2.0L 엔진인데 출력이 300마력이다. 이전 모델에 비해 출력이 30마력이나 늘었다. 정지상태에서 시속 100㎞ 가속도 4.9초밖에 걸리지 않는다. 볼보 S60 T6는 306마력이라는 어마어마한 출력을 지녔다. 슈퍼차저와 터보차저를 동시에 쓴다.

양산차 가운데 2.0L 터보의 최고봉은 메르세데스-벤츠의 고성능 AMG 엔진이다. 기존 8기통 5.0L 이상 대배기량을 써 온 AMG가 소형차 라인업 확대를 위해 4기통 2.0L 터보 엔진을 만든 것이다. A45 AMG에 들어가는 2.0L 엔진의 출력은 무려 360마력, 최대토크는 45.9㎏·m나 된다. 배기량이 두 배가 넘는 4L급 엔진의 힘을 뿜어낸다.

터보를 활용한 고출력의 한계는 의외로 높다. F1 머신(레이싱카)에 들어가는 1.6L 터보의 출력은 600마력이 넘는다. 규정만 완화된다면 출력은 더 올릴 수 있다. 이미 1980년대에 F1 머신은 1.5L 터보로 1000 마력이 넘는 힘을 냈다. 터보를 이용한 출력 경쟁은 당분간 자동차 메이커의 뜨거운 이슈로 이어질 전망이다.

- 임유신 모빌리스타 에디터

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

많이 본 뉴스

1노용갑 전 한미약품 사장, 한미사이언스 부회장으로

2KB금융, 홀트전국휠체어농구대회 지원…“장애인 인식 개선”

3SK하이닉스, 파운드리 세계 1위 ‘TSMC’와 협력…차세대 HBM 개발

4LG전자, 에어컨에 AI 탑재하니 판매량 30% ‘쑥’

5하나은행, 1분기 DC 퇴직연금 운용 수익률 15.8%…“시중은행 1위”

6코인원, ‘3억 원의 주인공은 누구?’ 거래 이벤트…11만 위믹스 지급

7삼성화재, 유뷰트 채널 활용해 고객 소통 강화 나선다

8현대카드, 5억 달러 규모 해외 달러화표시채권 발행

9KB라이프생명, 제3기 ‘KB스타지기(知己)’ 고객 패널 모집