[원칙 없는 산업은행 자회사 CEO 선임] 내부 공모→외부 공모 오락가락

[원칙 없는 산업은행 자회사 CEO 선임] 내부 공모→외부 공모 오락가락

민주적 절차로 폭넓은 인재 등용?

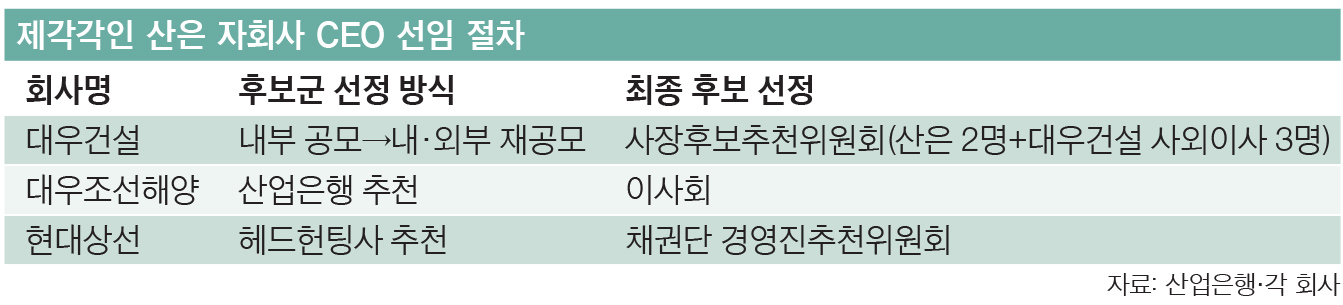

그러나 금융권에선 산은이 일관된 기준 없이 자회사마다 각기 다른 절차를 통해 CEO를 선임하면서 스스로 낙하산 의혹을 키우고 있다는 지적이 나온다. 산은이 보유한 비금융 자회사는 총 132곳이다. 그중 대우건설·대우조선해양·현대상선 등 규모가 큰 기업은 대부분 구조조정 과정에서 출자전환을 통해 산은 자회사가 된 곳이다. 대주주인 산은으로서는 국민 세금이 투입된 회사인 만큼 투명하고 공정한 과정을 통해 능력 있는 CEO를 선임해 경영을 정상화해야 할 의무가 있다.

그런데도 산은은 일관된 자회사 CEO 선임 기준을 마련하지 않고 있다. 산은은 ‘민간기업이라 정관에 따라 사장을 선임해야 하기 때문에 일관된 선정 원칙을 마련할 수 없다’는 입장이다. 그러나 이는 사실과 다르다. 각 자회사의 정관엔 ‘이사회 결의로 이사를 선임하고, 이 중 1인 이상을 대표이사로 정할 수 있다’는 상법상의 규정만 있을 뿐 구체적인 선정 기준은 명시돼 있지 않다. 이렇다 보니 정부·정치권의 입김이 영향을 미칠 여지가 많다. 그때그때 상황에 맞게 낙하산 인사를 선임하기에 적당한 절차를 적용할 가능성을 배제할 수 없다는 얘기다.

일관된 절차가 없는 건 지난해 5조원 대 부실이 드러난 대우조선해양도 마찬가지다. 2012년 고재호 전 사장을 선임할 땐 사추위를 구성했지만 지난해엔 사추위 구성없이 산업은행이 정성립 현 사장을 단독 후보로 이사회에 추천했다. 2012년에는 나름의 후보 선정 절차를 거쳤지만 2015년에는 대주주로서 차기 사장을 직접 지명한 격이다.

이에 대해 김영환 전 새정치민주연합 의원은 지난해 9월 국정감사에서 “고재호 전 사장, 박동혁·고영렬 전 부사장 등 세 명의 후보가 너무 극심하게 이전투구를 벌이는 바람에 정성립 사장이 된 것 아니냐는 얘기가 있다”고 지적하기도 했다. 대우조선의 회계분식 의혹은 낙하산 CEO들이 회사의 미래보다 임기 중 자신의 성과 포장에 중점을 둔 것이 원인이라는 지적이 많다.

8월 5일 출자전환 절차가 마무리돼 산업은행 자회사로 편입된 현대상선의 경우엔 공모·사추위가 아니라 3개의 헤드헌팅 회사를 통한 후보군 압축에 들어갔다. 하나의 헤드헌팅 회사가 5~6명의 후보군을 1차로 정해 제시하면 다른 두 곳의 헤드헌팅 회사가 이를 재검증해 최종 후보군을 채권단에 제출한다. 그런 다음 채권단의 경영진추천위원회가 이 중 한 명을 차기 CEO로 선임하는 방식이다. 산은 관계자는 “여러 헤드헌팅 회사가 크로스 체크를 하기 때문에 대우건설 같은 낙하산 인사 논란은 나오지 않을 것”이라며 “내·외국인을 불문하는 것은 물론 해운 업계와 다른 제조업, 금융권까지 폭넓게 후보를 찾고 있다”고 말했다.

그러나 이 역시 근본적인 해법은 될 수 없다는 지적이 나온다. 헤드헌팅 업체가 후보자를 찾는 과정은 공개되지 않기 때문에 낙하산 입김이 있었는지를 알 수 없다. 전문가들은 우선 산업은행 자회사의 정체성부터 확립할 필요가 있다고 조언한다.

이를 감안하면 공공기관장 선임 절차를 적용해 산업은행 자회사 CEO 선임 기준을 만드는 방안을 검토해야 한다는 의견이 나온다. 공공기관 운영에 관한 법률(공운법)에 따르면 대다수 공공기관은 비상임이사와 이사회 선임 외부위원으로 구성된 임원(사장)후보추천위원회를 통해 기관장을 선출한다. 외부 공고를 통해 후보를 모집한 뒤 서류심사와 면접을 거쳐 최종 한 명을 기관장으로 선출한다. 물론 공공기관 역시 이런 절차가 있는데도 낙하산 인사 논란에서 자유롭지 못하다는 반론도 있다. 그러나 적어도 이런 일관된 절차를 두면 산은 자회사 CEO를 선임할 때 지금 같은 혼란은 없을 거라는 견해가 더 많다.

사장후보추천위원회의 구성 폭을 넓히는 것도 하나의 대안이 될 수 있다. 김태윤 한양대 행정학과 교수는 “회사 종업원과 외부 전문가가 고루 참여해 치열한 토론을 거친 뒤 적격자를 찾아야 한다”고 말했다. 회사 사정을 잘 아는 종업원과 내부사정에 함몰되지 않고 객관적 시각을 유지할 수 있는 외부 전문가가 합의할 수 있는 사장 후보를 찾아야 한다는 얘기다. 김 교수는 “산은이 대주주로서 역할을 하되 내부 종업원과 외부 전문가가 충분한 견제를 할 수 있다면 이들 여러 주체의 힘겨루기 과정에서 적절한 CEO 후보를 찾을 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

산은 비금융 자회사 132개

물론 산은도 대우조선 사태를 계기로 비금융 자회사 매각에 속도를 내고 있다. 산은은 사내외 인사 9명으로 구성된 출자회사관리위원회를 통해 2018년까지 자회사를 집중 매각한다. 총 132개 비금융 자회사 중 올해 안에 46개, 내년 44개, 2018년 이후 42개사를 각각 판다.

전문가들은 이번 기회에 산업은행의 역할도 재조정해야 한다고 지적한다. 문종진 명지대 경영학과 교수는 “4차 산업혁명을 앞둔 시점에서 산은이 아직도 민간 구조조정을 맡는 건 시대적 흐름에 맞지 않다”며 “자율협약·워크아웃은 과감하게 민간은행이나 사모펀드에 넘기고, 산은은 중견기업과 미래 산업에 대한 지원자로서 자리매김해야 할 것”이라고 말했다.

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

많이 본 뉴스

11등 패션 플랫폼 ‘비상경영’ 돌입...무신사 갑자기 왜

2美 CSIS "조선 재건 위해 韓 한화오션·HD현대重 맞손 제시"

3“과태료 내고 말지”…15회 이상 무인단속 상습 위반자, 16만명 넘었다

4지은 지 30년 넘었으면 재건축 더 쉬워진다

5"中에 AI 칩 팔지마"…엔비디아에 이어 인텔도 못 판다

6클릭 한번에 기부 완료…동물구조 돕는 ‘좋아요’ 캠페인

7제니가 콕 집은 '바나나킥'...미국서 도넛으로 변신, 그 모습은?

8TSMC “인텔과 협의 없다”…기술 공유설 선 그어

9제주항공 참사, 美 소송 초읽기...‘보잉·FAA’ 전방위 압박