지출은 틀어막고 수입은 늘려 잡아

지출은 틀어막고 수입은 늘려 잡아

‘예산을 심사할 때 적당히 조정하는 일은 결코 없다. 대패질이 아니라 뼈도 안 남을 정도로 도끼로 쳐내듯 무자비하게 삭감 조정하는 게 원칙이다.…눈을 딱 감고 무자비하게 삭감하는 냉혈한들이 모인 곳이 예산국(지금의 예산실)이다.’(강경식, 『국가가 해야 할 일, 하지 말아야 할 일』에서)

강경식 전 경제부총리가 일했던 1960~70년대와 지금의 ‘예산쟁이’는 다를 것이다. 제도도 많이 달라졌다. 하지만 그때나 지금이나 비슷한 건 예산 관료가 천생 ‘노맨(No Man)’일 수밖에 없다는 점이다. 예산 일을 오래 한 강경식 전 부총리는 지금도 누가 말을 하면 “아니야” 하는 말부터 한다고 핀잔을 듣는다. 반면 정치인들은 ‘예스맨(Yes Man)’이다. 표를 얻기 위해 투표권자의 요구에 “예스”를 연발한다. 일본의 어느 국회의원이 말했듯 “원숭이는 나무에서 떨어져도 원숭이지만 정치인은 선거에서 떨어지며 아무것도 아니다”. 그러니 포퓰리즘 정책이 나오기 쉽다. 오죽하면 소련의 흐루쇼프가 “정치인은 강도 없는데 다리를 놓아준다고 공약을 한다”고 말했을까.

9월 30일 정부가 예산안을 국회에 제출했다. ‘노맨’이 만든 예산안이 ‘예스맨’이 득실대는 국회에서 어떻게 달라질까 벌써 관심이 높다. 예산에 대한 국민의 관심은 국회 논의과정에서 ‘건전한 긴장감’을 유지하게 해준다. 예산은 골치 아프다. 온통 숫자투성이다. 하지만 그 숫자가 다 의미심장하다. 그게 바로 우리 일상생활에 직접 영향을 미치는 나라의 정책이기 때문이다. 예산은 국가의 정책 달성을 위해 얼마를 쓰고 재원은 어떻게 조달할지를 돈으로 표시한 것이다. 그래서 예산은 숫자로 표시한 정부의 정책이다.

복지에서 일자리로 초점 옮겨내년도 예산은 ‘일자리 예산’이다. 복지와 경제성장의 핵심 연결고리인 일자리를 중심으로 ‘성장-일자리-복지’의 선순환 구조를 만들겠다는 것이다. 정부가 ‘일자리 예산’을 내년 정부 씀씀이의 기본 축으로 삼은 건 정치권의 과도한 복지 포퓰리즘에 맞대응하려는 목적도 있다. 여야의 복지 요구에 예산 당국이 ‘복지’로만 답하다 보면 끝없이 끌려가는 형국이 된다. 그래서 이참에 아예 ‘복지’에서 ‘일자리’로 소모적 논의의 장(場)을 옮겨 보자는 ‘정무적인’ 노림수도 담겨 있다.

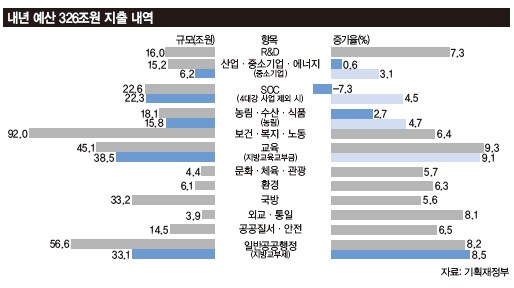

내년도 정부의 예산안은 326조1000억원. 지난해보다 17조원(5.5%) 늘어났다. 정부가 강조한 것처럼 일자리 예산이 처음으로 10조원을 넘어섰다. 복지분야 예산은 92조원으로 덩치가 가장 컸다. 복지예산은 대부분 법령으로 미리 정해 놓은 의무지출 예산이다. 앞으로 가만히 놔둬도 매년 사상 최대 기록을 갈아치우게 돼 있다. 늘어나는 복지예산을 감당하려면 중장기적으로 사회간접자본(SOC) 투자 등은 줄일 수밖에 없다. 그러나 당장 확 줄이기엔 경기불안은 물론 정치적 부담도 만만치 않다. 그렇다 보니 내년에 끝나는 4대강·여수엑스포 등을 제외하면 SOC 예산이 되레 올해보다 1조2000억원 늘었다. 예산은 곧 정치다. 정책 당국자 입장에서 총선과 대선이 예정된 내년에 지방경기가 죽 쑤는 것을 방치하기는 힘들었을 것이다.

이제까지는 지출 측면에서 바라본 내년 예산의 골자였다. 그렇다면 재원은 어떻게 마련할 것인가. 정부는 내년 국세 수입을 올해보다 9.7% 늘어난 205조9000억원으로 잡았다. 세외수입도 넉넉하게 잡았다. 산업은행 지분매각(9000억원)이 처음 반영됐고, 기업은행(1조원)과 인천공항공사(4000억원) 지분매각 수입도 포함됐다. 이렇게 해서 내년 총수입은 올해보다 9.5% 늘어난 344조1000억원. 세입보다 지출을 4%포인트나 낮춰 잡았다. 덕분에 내년 GDP(국내총생산) 대비 재정수지는 마이너스 1.0%로 올해(마이너스 2.0%)보다 1%포인트 좋아진다. GDP 대비 국가채무도 올해(35.1%)보다 2.3%포인트 감소한 32.8%로 전망했다.

외형상으로만 보면 정부는 건전재정 의지를 만천하에 보여줬다. 재정 건전성은 유럽 재정위기에서 알 수 있듯 요즘의 글로벌 화두다. 자기들이 보고 싶은 것만 보는 외국인 투자자의 속성을 감안했을 때 한국의 건전재정을 제대로 보여주는 게 소규모 개방경제인 한국 입장에서 중요하다. 그런 점에서 정책의 우선순위를 잘 잡았다고 볼 수 있다. 블룸버그 경제 칼럼니스트인 윌리엄 페섹은 최근 칼럼에서 “한국 정부는 재정에서 위기에 대비하는 현명한 대처를 하고 있다”며 재정 건전성을 강조한 한국 정부의 예산을 높이 평가했다. 그는 “그리스나 미국 정부와 달리 한국은 행동으로 옮길 계획을 세웠으며 다른 아시아 국가들도 한국의 모범을 따라야 할 것”이라고 덧붙였다.

성장률 전망은 떨어지는데…그런데 그게 다는 아니다. 2013년 균형재정을 조기 달성하겠다는 선의(善意)에도 지출은 너무 틀어막고 총수입은 ‘장밋빛 낙관’에 기댄 측면이 있다. 정부가 재정운용의 전제로 삼은 내년 성장률은 4.5%다. 반면 삼성경제연구소가 최근 내년 성장률을 4%대에서 3.6%로 하향 조정하는 등 주요 연구기관들은 내년 전망치를 내려 잡고 있다. 그런데도 정부는 국세 수입을 늘려 잡았다. 물론 국세 수입은 경기에 후행하기 때문에 올해 경제가 잘 버텨주면 내년 경제가 좋지 않아도 세수는 괜찮을 수 있다. 올해 번 수입에 대한 세금을 내년에 내기 때문이다.

재미있는 건 세수 전망을 둘러싸고 기획재정부 내에서 예산실과 세제실의 샅바싸움이 벌어졌다는 점이다. 누가 이겼을까. 강만수 전 기획재정부 장관은 『현장에서 본 한국경제 30년』에서 예산실과 세제실의 파워에 대해 “부처 밖에서 보면 예산 권한을 가진 예산실이 세지만 부처 안에서는 세제실 발언권이 강하다”고 언급한 적이 있다. 아무래도 ‘돈 쓰는 쪽’보다 ‘돈 버는 쪽’에 힘이 실리기 때문이다. 하지만 이번 싸움에선 세제실이 결국 양보했다. 대통령이 정한 ‘균형재정’ 대원칙에서 벗어나긴 힘들었기 때문이다.

무리하게 지출을 틀어막은 부분도 눈에 띈다. 2011~2015년 국가재정운용계획의 연평균 총지출 증가율은 4.8%다. 하지만 이 기간에 산업·중소기업·에너지와 농림수산식품 분야는 각각 1.0%, 환경은 2.4%, 문화·체육·관광은 2.7% 증가하는 것으로 잡았다. 특히 농림수산식품·환경 등의 분야는 내년에 비해 2013년에 증가율이 확 떨어진다.

나라 곳간을 채워 정권을 깔끔하게 마무리하겠다는 현 정부의 선언에도 차기 정권 입장에선 다른 반응이 나올 수 있다. ‘건전재정 생색은 너희가 다 내고 우리에겐 억지로 눌러버린 지출을 다시 풀어야 하는 짐만 안겨줬다’는 불만이 나올 수 있다.

신해룡 전 국회예산정책처장은 “현안마다 재정으로 해결하려는 ‘재정 알코올중독(fiscal alcoholism)’에서 벗어나야 한다”고 지적했다. 정치·경제·사회·문화 각 분야에서 현안이 있을 때마다 재정을 통해 해결하려는 세태를 ‘알코올 중독’에 비유한 것이다. 그는 “예산 관료들이 재정 문단속을 제대로 하겠다는 ‘예산 청지기(budget stewardship)’로서의 결의를 굳건히 다져야 한다”고 말했다.

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

많이 본 뉴스

1"中에 AI 칩 팔지마"…엔비디아에 이어 인텔도 못 판다

2클릭 한번에 기부 완료…동물구조 돕는 ‘좋아요’ 캠페인

3제니가 콕 집은 '바나나킥'...미국서 도넛으로 변신, 그 모습은?

4TSMC “인텔과 협의 없다”…기술 공유설 선 그어

5제주항공 참사, 美 소송 초읽기...‘보잉·FAA’ 전방위 압박

6맥도날드 넘어섰다...日 정복한 맘스터치

7메리츠증권, 아톤과 '양자내성암호 기반 인증시스템' 구축 협력

8"펫파크부터 특급호텔까지" 포항시, 코스타밸리 조성 박차

9울진미역, 제철 맞아 수확 한창... "거센 조류와 낮은 수온 이겨내 감칠맛이 일품"