- 모순 속의 행복 ‘첫사랑’

연말에 옛 친구들이 모였다. 저마다 전에 알던 이 사람 저 사람 이야기를 꺼내놓는다. 요즘 잘나가는 사람에게는 시샘어린 덧말이 붙기 시작한다. “맞아, 대학 때는 전혀 눈에 띠지 않았지.” 뛰어난 구석도 없고 존재감도 없던 사람이 어쩌면 하는 일마다 그렇게 운이 팡팡 트이는지 부럽다고 이야기를 한참 몰아가고 있는데, 가만히 듣고만 있던 한 친구가 이렇게 끼어든다. “기억나? 그 친구 사랑 한번 심하게 앓았잖아...”

그러고 보니 기억이 난다. 그 친구는 존재감이 없는 것이 아니라, 다른 곳에 열정을 바치고 있었던 것 같다. “지난 한달 동안 나는 아주 늙어버렸다.” 러시아의 작가 이반 투르게네프(1818-1883)가 1860년에 쓴 소설 ‘첫사랑’에 나오는 글귀다. 열여섯 살의 소년 블라디미르는 이웃으로 이사 온 스물한 살의 지나이다를 본 순간 감정조절 기능이 고장난 듯 몸과 마음이 제멋대로 움직이기 시작한다. 사랑이라는 이름으로 그가 새롭게 하고 있는 것은 사실 아무 것도 없었다. 그저 사랑에 대해 무지하다는 것을 하나하나 깨달아가고 있었을 뿐이다.

투르게네프는 첫사랑에 빠진 소년의 심리를 세심하게 짚어낸다. “아마도 나는 내 마음속을 들여다보기가 두려웠을 것이다. 그것이 무엇이든 상관없이 그것을 명료하게 이해하는 것이 두려웠다... 그녀 앞에 서면 나는 뜨거운 불에 타는 것 같았다. 그것이 어떤 불인지는 알 필요가 없었다. 불타며 녹아버리는 것 자체가 말할 수 없이 달콤한 행복이었기 때문이다.”

그러나 블라디미르는 자신을 사로잡고 있던 감정이 지독히도 어리석은 자의 헛된 열정이라는 걸 어느 날 절감하게 된다. 어둠이 내리자 소년은 정원에서 칼을 품고 기다리고 있었다. 지나이다가 밤마다 몰래 만나는 남자에 대해 질투심이 폭발해 준비도 없고 대책도 없이 당장 결투라도 벌일 태세였다.

아, 그런데 믿을 수 없는 광경이 눈앞에서 벌어졌다. 그녀가 헌신적으로 몸과 마음을 다 내어주는 상대란 바로 소년의 아버지가 아니던가! 아버지와 함께 있는 지나이다는 평소 자신이 꿈꾸던 그 당차고 반짝반짝 빛나는 여신이 아니었다. 그녀는 노예처럼 굴욕적이고 처참하고 이상스러웠다.

사랑하는 여자가 다른 남자를 향한 사랑으로 아파하는 것을 본 소년이 할 수 있는 일은 아무 것도 없었다. 블라디미르는 스스로 식어버린 음식이 돼 어느 누구도 손대지 않은 채 버려진 기분이 들었다. 그리고 마침내 모든 것이 혼자만의 열병이었다는 것을 깨

닫는다.

사랑에 희망을 품고 있을 때 사랑이 산산이 해체되는 고통, 그 모순이 어떤 느낌인지 잘 표현한 그림이 있다. 세기말 오스트리아를 대표하는 화가 구스타프 클림트(1862-1918)가 그린 ‘희망1(Die Hoffnung)’이다. 만삭이 된 여인은 희망의 생명을 잉태하고 있지만, 그녀 뒤에서 새로운 생명을 기다리는 자들은 어이없게도 죽음과 관련된 인물 들이다. 곱슬곱슬한 그녀의 머리카락 위로 죽음을 상징하는 해골이 있고, 좌우로 각각 검은 옷을 입은 좀비와 악마의 얼굴이 보인다.

인간은 너나 할 것 없이 언젠가는 죽음의 품에 안기게 될 운명이라는 의미일까? 삶의 바로 그 출발점을 서늘한 죽음이 시퍼렇게 지켜보고 있다니 이 얼마나 모순적인가! 하지만 여인은 전혀 개의치 않는다는 듯 우리 쪽을 바라본다. ‘그렇다고 태어나려는 아이를 못 나오게 막을 수 있나요?’ 하고 반문하는 표정이다.

사랑도 그렇다. 처음 감정이 시작하는 순간부터 어렴풋이 끝 장면이 보이는 게임이 사랑이다. 어느 누구도 그 묘한 게임에서 승산은 없으며, 질 경우엔 전부 잃고 판을 새로 시작하는 수밖에 없다. 다친다는 것을 뻔히 알면서도 일단 뛰어들면 멈출 수가 없는 것, 그것이 사랑이다.

세기말 독일의 화가 한스 토마(1839-1924)가 그린 ‘아담과 이브(Adam and Eve)’를 보면, 막 사과를 따려는 여자 옆에 남자가 시무룩하게 서있다. 여자는 사랑의 게임을 시작하려 하는데, 남자는 무언가 불안한 모양이다. 천으로 흉한 몸뚱이를 가린 해골이 남녀 사이에 서서 결말이 보인다는 듯 의미심장하게 웃고 있다.

‘첫사랑’의 끝부분에서 지나이다는 블라디미르에게 작별의 키스를 해준다. “나는 굶주린 듯 그 달콤한 맛에 취해 있었다. 하지만 그것이 다시는 반복되지 못하리라는 것을 알고 있었다.” 블라디미르는 그녀의 키스가 자기를 향한 것이 아니라는 것을 알면서도 황홀감에 젖었고, 그 알 수 없는 감정에 혼란스러웠다. 주변에서 벌어지는 일들이 모순으로 가득 차 있는 이유는 자신의 감정이 모순 덩어리 그 자체이기 때문이다.

이 소설을 즉흥희극 형식으로 변환시킨다면 블라디미르의 곁에 어릿광대라도 나타나서 위로를 하든가 놀리든가 하지 않을까. 야수파 화가 앙드레 드렝(1880-1954)이 그린 ‘할리퀸과 피에로(Harlequin and Pierrot)’에서처럼 말이다. 각각 다른 옷을 입은 광대 두 명이 손을 잡고 춤춘다.

노랑과 빨강으로 된 마름모 체크 옷을 입은 광대는 할리퀸이다. 다소 교활한 그는 주인공의 삶이 변곡점에 있을 때나 쓴맛과 단맛이 교차하는 지점에 등장한다. 펑퍼짐하게 주름이 많은 흰옷을 입은 광대는 피에로다. 피에로는 스스로 바보스럽게 굴기도 하지만, 주인공이 무모한 일에 휘말려 있을 때 종종 그를 가엾게 여겨주기도 한다.

힘겨운 감정의 미로 속을 헤매다 빠져나오면, 문득 늙어버린 기분이 든다. 낙타의 속도로 움직인다는 영혼에도 나이가 매겨진다면 실제로 그런 순간순간이 아닌가 싶다. 성숙한 영혼은 어둡고 악한 것이 환하고 선한 것일 수 있다는 모순을 받아들일 줄 안다. 그리고 어떤 때는 잡고 있던 끈을 놓는 것이 최선이라는 것도 배운다.

나이가 들수록 ‘절대로’라는 말을 쓰지 않게 된다고 한다. 왜냐면 그 ‘절대’라는 것이 정답이 아닐 수 있으며, 설사 정답이라고 할지라도 그 사이에 수많은 변수가 개입되리라는 것을 알기 때문이다. 굳이 정답을 염두에 두고 살지 않아도 된다. 어쩌면 정답을 찾지 못한 채 모호하고 혼란스러운 상태에 머무는 것이 진정한 행복일지도 모른다. 인생에서 마지막으로 보게 되는 단 하나의 명확한 정답이란 결국 죽음일 테니까 말이다.

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

많이 본 뉴스

많이 본 뉴스

MAGAZINE

MAGAZINE

Klout

Klout

섹션 하이라이트

섹션 하이라이트

브랜드 미디어

브랜드 미디어

- 모아보기

- 일간스포츠

- 이데일리

- 마켓in

- 팜이데일리

![“늘 마지막이라고 생각”… 예예, 미워할 수 없는 ‘킹’ 유발자 [IS인터뷰]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/03/11/isp20250311000307.400.0.jpg)

![인터스텔라 한 편 뚝딱... 집에서 보는 ‘실감나는 우주’ [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/03/16/isp20250316000120.400.0.jpg)

![[알림] KGMA '트렌드 오브 4월', K팝 솔로·트롯 부문 투표](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/04/24/isp20250424000128.168x108.0.png)

![10년차 사무직, 미화원 거부했더니..'해고 정당' 왜?[슬기로운회사생활]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25042700079B.jpg)

![하정우 고급주택 산 샤이니 민호, 실거주하는 집은 이 곳[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25042700041T.jpg)

![[마켓인]3분만에 완판된 일본 신칸센 토큰증권…비결은](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25042500919B.jpg)

![[마켓인]“베타값 왜 수입 하나”…공정가치 평가, 기준 마련 시급](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25042401409T.jpg)

![[VC’s Pick]똑똑한 AI에 투자 쏠려…“효율 챙기고 가설 세워”](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25042600229T.jpg)

![[동물실험 폐지 명암] 오가노이드사이언스, 맞춤 경쟁력…‘기준’ 마련은 지켜봐야⑤](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25042700221T.jpg)

당신이 좋아할 만한 기사

브랜드 미디어

브랜드 미디어

한덕수 출마 '초읽기'…국힘 주자들도 단일화로 구애戰

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

일간스포츠

MLB 진기록에 '포도대장' 박경완 소환, 왜?

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

일간스포츠

일간스포츠

10년차 사무직, 미화원 거부했더니..'해고 정당' 왜?[슬기로운회사생활]

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

[마켓인]3분만에 완판된 일본 신칸센 토큰증권…비결은

성공 투자의 동반자마켓인

마켓인

마켓인

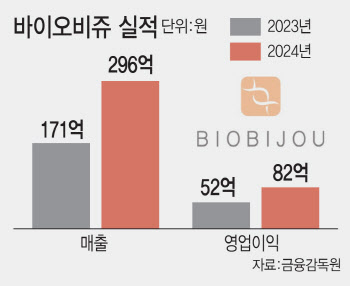

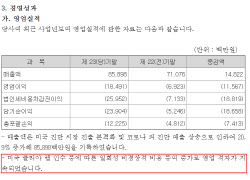

"최근 3년 영업익 성장률 187%"…바이오비쥬, 코스닥 상장으로 날갯짓

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

팜이데일리

팜이데일리