점입가경인 美·中의 파워게임 - 뭉칫돈 쥔 중국 미국의 텃밭 갈아엎다

점입가경인 美·中의 파워게임 - 뭉칫돈 쥔 중국 미국의 텃밭 갈아엎다

셰일석유의 상업화에 성공한 미국은 에너지 자급국으로 샴페인을 터뜨리는 형국이다. 덩치 큰 스포츠유틸리티차량(SUV) 시장에 훈풍이 불고 증시도 호황을 누리고 있다. 그러나 최근 셰일석유 개발 사업이 유가 하락의 여파로 또 다시 고개를 숙이고 있어 미국으로선 내심 경기가 불안해지는 것 아닌가 우려하고 있다.

석유 시장에서 달러화 힘 잃어

그러나 똑같은 논리와 상황으로 이제 석유 시장에서 미국 달러는 점차 위상을 잃어 가고 있다. 실례로, 지난해 2월 러시아의 에너지 국영기업인 가즈프롬은 중국과 천연가스 공급에 합의하고 계약을 했다. 공급가격은 대략 4500억 달러(약 410조원)가 넘는 규모로 알려졌다. 특기할 점은 미국 달러로 거래하지 않기로 알려진 것이다.

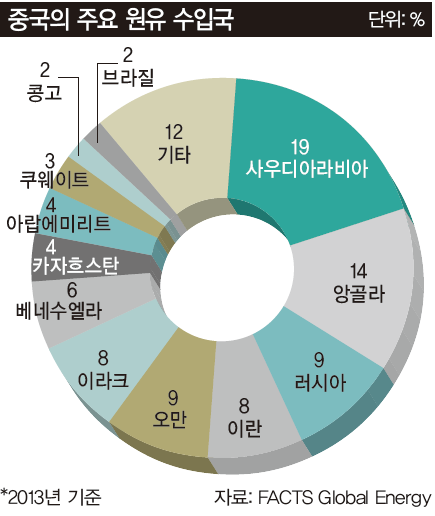

이미 유럽은 유로로, 영국은 파운드로 지불하는 경향이 나타나고 있다. 중국은 경제적 지원을 묶어 위안화로 지불하기도 하고, 이란의 경우 심지어 물물거래 방식으로도 지불수단을 다양화 하고 있다. 달러 사용을 점차 줄여나가는 것이다. 특히 중국은 거래 수입국들이 경제적 어려움에 처해 있는 경우, 노골적으로 매력적인 경제·군사 지원까지 해준다. 살림이 빠듯한 산유국으로선 중국이 싫든 좋든 놓쳐선 곤란한, 심기를 불편하게 만들어선 안 되는 VVIP 거래처가 된 것이다. 목구멍이 포도청이라고 명줄 틀어쥐고 있는 사람 얘기 잘 듣는 건 동서고금을 막론하고 기본적인 생존 전략이다. 이를 통해 중국은 석유만 수입한 게 아니라, 중국 위안화가 세계 결제통화로서 입지를 다질 수 있는 기반을 다졌다. 국제 외교무대에서 중국의 입김을 미국도 무시할 수 없을 정도로 강하게 만들어온 것이다.

또한 중국의 전체 석유 수입 물량 가운데 사우디아라비아 생산분은 20%에 못 미치는 수준이다. 중국은 대부분의 석유를 러시아·이란·앙골라 등 친미 성향이 덜하거나 반미인 국가로부터 수입한다. 유가 하락으로 고전하고 있는 사우디아라비아마저 중국의 위안화 결제 요청을 받아들인다면, 미국 달러는 더욱 급격히 추락할 가능성이 있다. 미국 달러가 더 이상 지금의 기축통화 지위를 유지하기 어렵다는 얘기다. 멀지 않은 미래에 우리나라도 석유 결제 대금으로 중국의 위안화를 쓸지도 모른다.

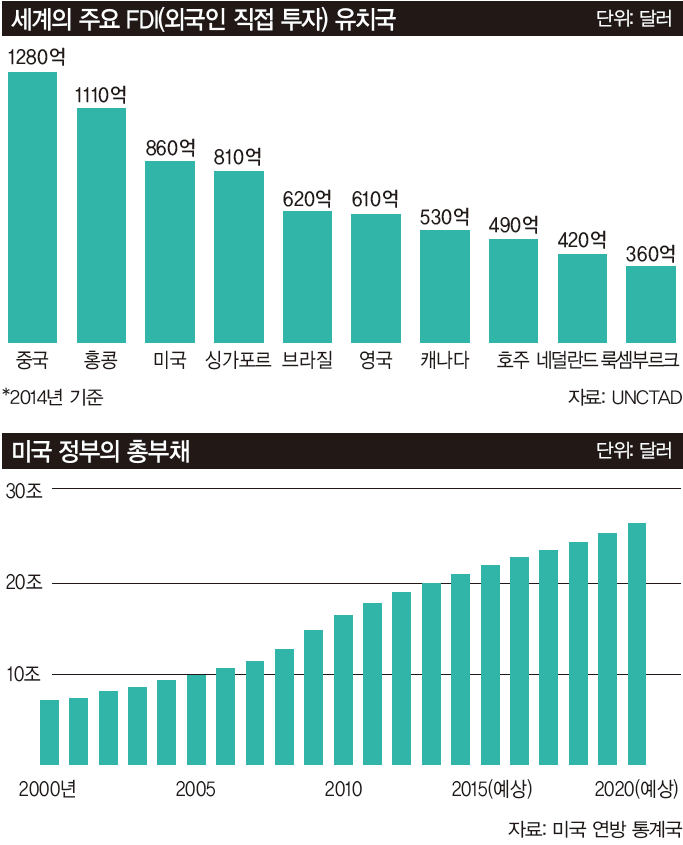

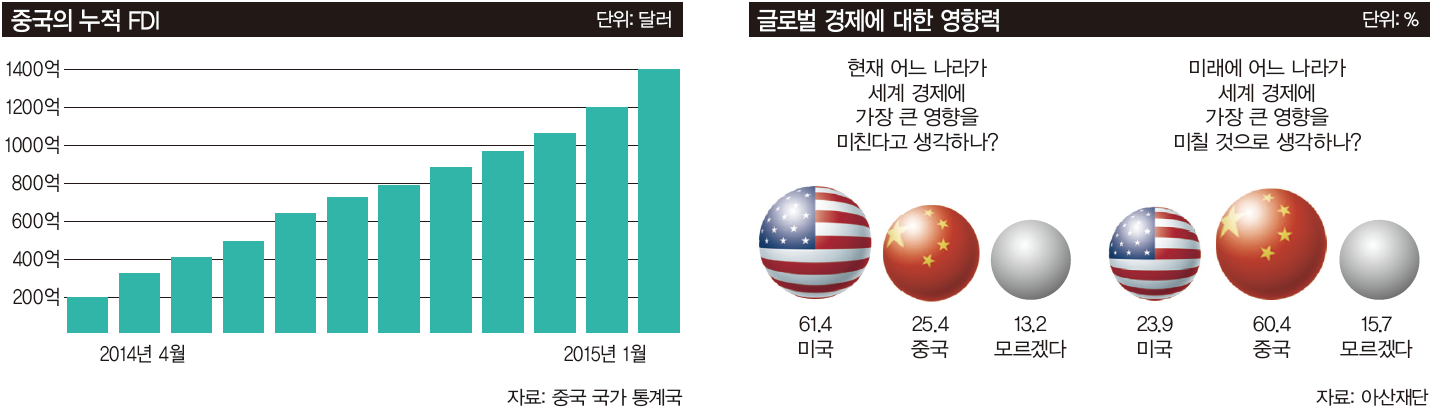

미국과 달리 중국은 자금 사정도 넉넉한 편이다. 중국의 외환 보유액은 4조 달러를 넘는 것으로 알려졌다. 벌어들이는 돈도 상당하지만, 동시에 중국의 미래 성장을 신뢰하는 전 세계의 투자 자금이 중국으로 집중되고 있기 때문이다. 이와 달리 2015년 말 미국 정부의 총부채는 21조7000억 달러에 이를 전망이다. 그중에 연방정부 부채가 18조6000억 달러에 이를 것으로 보인다. 미국 국민 1인당 부채가 약 5만6000달러에 이른다. 1인당 국민소득이 4만6000달러 수준임을 감안할 때, 미국인 전체가 1년 동안 뼈 빠지게 일하고 아무것도 안 먹고, 안 입고 숨만 쉬어도 나라 빚을 못 갚는 지경임을 알 수 있다. 일반적인 경제상식으론 미국은 이미 도산상태(Bankruptcy)나 다름없다. 돈을 찍어낼 수 있는 미국이니까 가능한 상황이다. 그러나 언제까지 이런 비정상적인 상황을 견딜 수 있을까?

곳간이 상대적으로 넉넉한 중국은 이미 실질적인 G1의 위치를 인정받고 있다. 적어도 조만간 더욱 가시화될 전망이다. 사실 중국이 지금처럼 경제적·군사적 강대국을 강력하게 표명하게 된 데는 미국의 자극이 상당히 도움이 됐다. 특히 석유 중심의 미국의 적대적인 에너지 수급과 가격 조절 전략은 중국에게 뼈 아픈 기억을 갖게 만들었다. 미국은 2000년대 들어 해마다 10% 이상의 성장률을 기록하며 가파르게 커가던 중국의 경제 대국화를 우려했다. 이에 따라 중국의 성장을 멈추게 하긴 어렵겠지만 늦출 수는 있어야 한다며 경제 성장에 필수인 에너지 비용, 특히 석유 가격 조절에 들어갔다. 산유국의 이해와도 맞아 떨어진 석유 가격 상승은 급속한 산업화에 따른 석유 공급 확대가 필수불가결했던 중국으로선 큰 부담이 됐다. 국민총생산(GNP) 1달러당 가장 높은 에너지 비용 부담국으로서 인고의 세월을 보내게 된다. 중국은 2003년 GNP 1달러당 32센트의 에너지 비용 부담률을 기록했다. 당시 미국의 GNP 1달러당 에너지 비용 부담률은 18센트였다.

곳간 넉넉한 중국, 부채에 시달리는 미국

예전에 미국이나 유럽은 경제 지원을 해줄 때마다 예외 없이 반대급부의 조건을 제시했다. 경제·외교, 내정 간섭 등을 일삼았다. 심지어 굴욕적 종속관계를 요구하기도 했다. 이와 달리 중국은 표면적이고 일시적일지는 몰라도 시진핑 주석의 푸근한 미소처럼 별다른 조건 없이 지원했다. 특히 아프리카·남미·중동 지역은 이미 중국의 돈에 중독됐다. 미국과의 관계는 점차 약화되는 움직임도 감지된다. 역사적 동맹관계인 유럽마저 미국과 소원해지고 있는 상황인데 뭘 더 얘기하랴. 중국은 미국의 텃밭을 돈뭉치를 뿌려 갈아 엎은 것이다.

그리고 결정타 한방. 세계 경제에서 중국의 위상과 자신감을 대외에 천명한 것이 바로 500억 달러의 종잣돈을 들여 만든 ‘아시아인프라투자은행(Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB)이다. 중국은 AIIB로 세계 경제기구에서 미국의 헤게모니를 뒤흔들고 있다. 영국이 AIIB 참여 의사를 밝히니 독일·프랑스·이탈리아 등 유럽의 G7 국가들까지 속속 참여의사를 밝히는 성과를 거뒀다. AIIB는 이제 아시아를 넘어 세계의 경제기구로 급속히 세력을 확장하고 있는 것이다. 미국 주도의 환태평양경제동반자협정(TPP)이 시동소리만 요란한 채 별 진전이 없는 상황과는 대조적이다.

중국 주도의 AIIB 화려한 출범

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

많이 본 뉴스

1'무례·혐오' 포털 뉴스 댓글에 몰려...유튜브보다 많아

2 미-러 대표단, 2주 내 우크라 종전 협상 예정

3일본 '다케시마의 날' 행사 열어...정부 "즉각 폐지 엄중 촉구"

4뉴욕 경매시장에 등장한 조선 달항아리...추정가 36억원

5"美 생산 아니면 관세"...트럼프, 일라이 릴리·화이자 등 압박

6AI에 돈 쏟는 중국 IT 공룡들...알리바바도 투자 동참

7무궁무진한 AI, K콘텐츠와 만난다면

8산케이 “韓, 독도 불법 점거...국익 해칠 뿐” 다케시마의 날 잇단 도발

9성관계 후 의문의 붉은 점…韓 2030 '이것' 주의보