[디지털 헬스 시장 더 키우려면] 20년 ‘원격의료의 벽’ 이번엔 넘을까?

[디지털 헬스 시장 더 키우려면] 20년 ‘원격의료의 벽’ 이번엔 넘을까?

건강관리서비스 법적 정의 없어

계획은 원대하나 뜻대로 될지는 의문이다. 풀어야 할 규제, 고쳐야 할 법이 너무 많은데 각종 이해관계가 첨예하게 대립하고 있어서다. 정부가 건강관리서비스 활성화를 추진한 건 이번이 처음은 아니다. 관련법도 18대 국회에서 두 차례나 제출됐었다. 사실상 정부의 청부 입법이었으나 의료 민영화 논란에 밀려 폐기됐다. 당시 변웅전 자유선진당 의원이 낸 법안의 제안 이유는 이렇다. ‘건강관리서비스 제공을 위한 법률적 근거를 만들어 무분별한 서비스 제공을 통제할 수 있는 각종 조치를 마련한다. 동시에 건강관리서비스 제공 및 이용범위, 제공 주체와 절차 등에 관한 사항을 명확히 하는 법률을 제정해 국민건강 및 보건산업 증진에 이바지할 수 있도록 하려는 것’. 최근 정부의 발표와 거의 흡사하다.

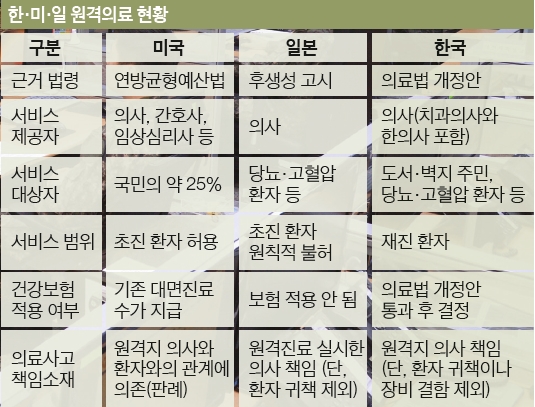

그러나 건강관리서비스와 의료행위를 분리하는 것 자체가 논란거리다. 의료계는 이를 사실상 원격의료의 전 단계라고 본다. 원격의료는 ICT를 활용해 의사와 환자가 얼굴을 맞대지 않고 진료하는 것을 말한다. 주요국에선 이미 자리를 잡았다. 미국은 1997년 도입했고, 일본·호주는 물론 우리보다 의료 환경이 좋지 않은 중국도 2013년 시작했다. 그러나 한국은 의료계의 반대에 밀려 20년째 추진을 못하고 있다. 논란 끝에 2014년 겨우 시범사업을 시작했지만 본론으로 들어가려면 아직도 넘을 산이 많다.

대한의사협회는 이번 정부 발표 이후에도 성명을 내고 “이번 투자활성화 대책은 의료서비스를 통해 경제적 이익만 추구하게 함으로써 보건의료 환경이 자본에 지배되는 결과를 초래하고, 국가 보건의료 체계를 왜곡시킬 것”이라고 주장했다. 건강 관리서비스의 도입으로 유사 의료행위가 만연하고, 국민 의료비가 급증하는 부작용이 발생할 것이라는 주장이다. 최윤섭 디지털헬스케어 연구소장은 “복지부 발표에 디지털 헬스케어란 용어가 처음 포함된 건 고무적이지만 여전히 디지털 헬스케어를 원격의료와 같은 의미로 오용하고 있다”며 “원격의료는 디지털 헬스케어의 수많은 하위 분야 중 하나일 뿐”이라고 말했다. 의료계의 ‘밥그릇 지키기’란 비판도 만만치 않지만 가장 강력한 이익집단 중 하나인 이들을 설득하지 못하면 속도를 내기 어렵다.

건강관리서비스 도입이 의료 영리화 수순이란 비판 역시 넘어야 할 산이다. 참여연대는 2월 17일 논평을 통해 “정부가 국민에 대한 건강관리 책무를 영리화하려는 의도”라며 “민간 건강관리서비스 사업 도입은 건강서비스를 상품화해 개인의 동의 없이 건강정보를 영리사업자에게 제공하는 것이고, 이는 위헌이자 위법”이라고 지적했다. 국가의 국민건강 관리 책임을 규정한 보건의료기본법에 위배된다는 것이다.

정부도 이런 반발을 잘 알고 있다. 이번에 정부가 법 제정이 아닌 가이드라인 카드를 들고 나온 것도 이 때문이다. 그러나 이 역시 확실한 건 아니다. 가이드라인은 분쟁의 여지가 있다. 효력 또한 의문이다. 기재부도 ‘불확실성을 100% 제거할 순 없다’고 인정한다. 가이드라인으로 업체의 자격 등을 규정하는 게 쉽지 않다는 의미다. 결국은 법 제정으로 가야 하는데 이 경우엔 야권의 수용 여부가 미지수다. 산 넘어 산이다.

법이 제자리 걸음을 하고 있으니 기업은 한 발자국도 나서지 못하고 있다. 한 업계 관계자는 “디지털 헬스케어산업 육성을 위한 규제 완화 대책은 과거에도 수없이 언급됐다”며 “기술이 없는 것도 아닌데 앉아서 기다릴 수밖에 없어 답답하다”고 말했다. 우리나라 주요 ICT 기업은 2010년 전후로 헬스케어를 차세대 사업으로 내세웠다. 시범 서비스도 몇 차례 발표했다. 그러나 늘 규제에 막혔다. SK텔레콤은 2012년 모바일 전자처방전을 출시했다가 의료법 및 개인정보보호법 위반 혐의로 검찰 조사까지 받았다. 지난해엔 아예 서비스를 접었다. LG유플러스 역시 클라우드 기반 병원정보시스템(HIS)을 개발했으나 의료법에 맞지 않다는 유권해석에 따라 사업을 접었다. 그러니 자꾸 해외로 나간다. 삼성전자는 얼마 전 당뇨관리서비스를 결합한 모바일 헬스케어 서비스를 캐나다에서 출시했고, SK텔레콤도 서울대병원과 합작해 당뇨관리솔루션을 중국 시장에 내놨다.

원격의료보다 디지털에 초점 맞춰야

- 장원석 기자 jang.wonseok@joongang.co.kr

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

많이 본 뉴스

1"삼성맨 평균 연봉, 얼마일까?"...지난해 7% 올라 ‘억 소리’

2데이원컴퍼니‧아이지넷 주가 하락 지속…환매청구권 부담 커지나

3한국게임산업협회, 조영기 전 넷마블 대표 신임 협회장 추대

4“100주 있으면 45만원 받는다”…삼성생명 배당금 역대 최대

5트럼프의 ‘심야 트윗’에 잠 못 드는 미국·유럽 투자자들, 왜?

6재무상담 원하는 MZ 세대 주목…예산 5억원 투입

7“삼겹살이 890원?”...오픈 직후 사람들 몰렸다

8에어비앤비 공동 창업자, LA 산불 피해 주민에 조립식 주택 기부

9현대차 제일 잘 파는 사람, ‘대전’에 있었다