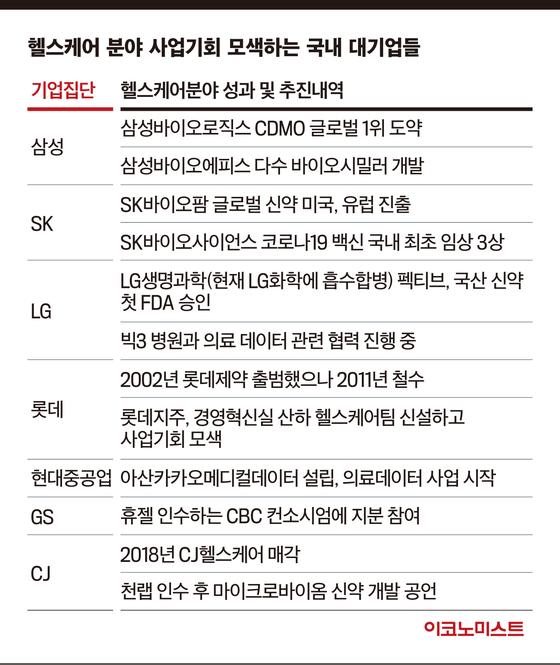

‘헬스케어 산업’ 다시보는 국내 대기업들… 과거와 다른 전략으로 성공 스토리 만들어

시너지‧사업성 치밀한 고민… 헬스케어=제약‧바이오 공식 사라져

디지털헬스케어 분야 주목 “헬스케어, 모든 산업과 연계될 것”

헬스케어팀 만든 롯데, 휴젤 인수전 참여한 GS

GS그룹은 최근 국내 최대 바이오기업 인수합병(M&A) 딜에 참여해 이목을 집중시켰다. GS그룹은 지난 25일 보툴리눔톡신제를 주력으로 하는 기업 휴젤을 인수하는 글로벌 컨소시엄에 1억5000만 달러(한화 약 1750억원) 가량을 투자키로 했다. 지분 구조상으론 이번 딜 자체가 GS의 바이오사업 진출이라고 보긴 어렵지만, 바이오 분야 투자의 신호탄이라는 해석이 지배적이다. 허태수 GS그룹 회장 역시 “휴젤을 GS의 바이오 사업을 다각화할 수 있는 플랫폼으로 육성해 미래 신사업인 바이오 사업을 더욱 확장해 나갈 것"이라고 의미를 부여했다.

2018년 CJ헬스케어를 매각하며 제약‧바이오 시장에서 철수했던 CJ그룹은 최근 마이크로바이옴 기업 천랩을 인수한 뒤 다시 ‘신약 개발’에 나서겠다고 공언했다. 지난 2018년 그룹 내 제약·바이오산업을 담당하던 CJ헬스케어(현 HK이노엔)를 매각한 CJ그룹이 약 3년 만에 바이오 사업에 다시 진출을 선언한 것이다.

롯데그룹 역시 제약 산업에서 한차례 고배를 마신 뒤 헬스케어 분야에서 다시 도전장을 내는 사례다. 롯데그룹은 앞서 2002년 롯데제약을 설립하고 종합 제약사업을 시작했지만 2011년 사업에서 철수한 바 있다.

재계에선 대기업들이 최근 헬스케어‧바이오 분야에 관심을 보이는 모습은 이전과는 사뭇 다른 양상이라고 본다. 헬스케어 시장의 성장성만 보고 의약품 시장에 무작정 뛰어들었던 과거와 달리, 넓은 범위에서 헬스케어 산업에 대한 스터디를 진행하고 본업과 시너지를 낼 수 있는 분야를 찾고 있다.

국내 대기업들은 일찌감치 의약품 사업에서 실패를 맛봤다. 롯데와 CJ의 사례가 이에 해당된다. 한화그룹도 드림파마를 설립해 의약품 사업을 실시했지만 이내 사업을 접었다.

성공사례는 최근에야 나오기 시작했다. 재계 순위 상위권인 삼성과 SK가 성과를 내기 시작했다. 1980년대부터 제약 사업에 뛰어든 SK그룹은 지난해 SK바이오팜을 통해 뇌전증 신약 세노바메이트의 미국 진출에 성공했다.

삼성의 사례는 조금 다르다. 삼성은 신약과 제네릭을 개발해 판매하는 것이 아닌 위탁개발‧생산(CDMO)에 집중하는 전략을 짰다. ‘가장 잘하는 일’을 헬스케어 분야에 적용한 것. 반도체 공정으로 다진 제조업 DNA를 바이오 분야에 적용했고, 규모 측면에서 글로벌 1위의 CDMO회사로 발돋움했다.

삼성바이오로직스의 성공사례는 다른 기업집단에도 영향을 준 것으로 평가된다. 성과를 낼 가능성이 불투명한 신약개발뿐 아니라 다양한 사업모델을 만들어 갈 수 있다는 걸 증명한 것이다. SK디스커버리그룹의 ‘백신 전문회사’ SK바이오사이언스처럼 전문화된 영역에서 사업을 구축하는 사례도 나타났다.

과거와 달라진 헬스케어 사업 전략

CJ그룹은 ‘마이크로바이옴’의 건기식 시장을 기반으로 해당분야의 신약까지 개발하는 걸 목표로 하고 있다. 건기식 매출로 연구개발(R&D) 비용을 조달할 수 있고, 기존 CJ그룹이 영위하던 ‘화이트 바이오’ 사업과 시너지도 고려한 모델이다. 다시 헬스케어 사업기회를 찾는 롯데그룹 역시 단순 신약 개발이 아니라 기존 사업과의 시너지를 낼 수 있는 방향성을 찾고 있는 것으로 알려졌다.

LG그룹의 최근 움직임도 이와 동일선상에 있다. LG그룹은 일찍이 LG생명과학을 통해 미국 식품의약국(FDA) 승인 1호 신약 ‘펙티브’를 내놓는 성과를 냈지만, 시장에선 큰 영향력을 미치지 못했다. LG그룹은 최근 분당서울대학교 병원, 연세대 세브란스병원, 서울아산병원 등이 진행하는 디지털 헬스케어 관련 사업에 모두 참여했다. LG그룹이 신약개발이라는 프레임에서 벗어나 LG전자의 가전사업과 시너지 등을 고려한 헬스케어 분야 신성장 동력을 찾고 있다는 평가다.

특히 ‘디지털 헬스케어’ 분야는 기존 제약‧바이오의약품 분야보다 현재 시장 규모는 작지만 성장성이 훨씬 크다고 평가받는 영역이다. 서울아산병원을 가지고 있는 현대중공업그룹은 2018년 카카오와 함께 아산카카오메디컬데이터를 설립, 의료 데이터 산업 진출을 선언했다. 당시 출범식에는 정기선 현대중공업그룹 부사장이 직접 참여해 아산병원뿐만이 아닌 현대중공업그룹 전체의 핵심적인 사업이라는 것을 암시하기도 했다.

재계 관계자는 “기술 발달에 따라 글로벌 빅테크 기업들이 모두 헬스케어 분야에서 독보적인 영역을 구축하기 위한 노력을 기울이고 있는 시대다. 더 이상 헬스케어 산업을 의약품 시장과 동일시할 수 없는 환경이 되고 있다”며 “모든 산업군에서 헬스케어와 접점을 찾으려는 노력이 진행되고 있다. 헬스케어라는 용어를 전면에 내세우지 않는 현대차그룹의 경우도 모빌리티 서비스 고도화를 위해 헬스케어 분야 스타트업에 다양한 투자를 진행하고 있다”고 설명했다.

최윤신 기자 choi.yoonshin@joongang.co.kr

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

많이 본 뉴스

1 원/달러 환율, 장 초반 1,487.3원까지 급등

23월 취업자 19만 명 증가…청년층 고용은 '일자리 한파'

3아워홈 공장 노동자 결국 사망...구미현 대표 "참담한 심정"

4정수조리기 판매업체 하우스쿡, '美 대리점' 모집 나선다

5트럼프 "맞춤형 거래로 매일 20억달러 수익 내고 있다"

6페르소나AI, 피에스앤마케팅에 AICC 도입, 61.7% 전환성공

7뉴욕증시 '롤러코스터 장세' 끝에 하락…트럼프발 관세 여진 지속

8국제유가, 4년 만에 최저 수준…배럴당 60달러 아래

9 리플 5% 급락, 1.81달러까지 떨어져