30여 개 약속하고 11개 계열사만 정리…김범수 ‘부 축적’ 수단?

[카카오의 지키지 못한 약속]②

고개 숙인 창업주의 약속 ‘무색’…문어발 확장 여전

SK 이어 계열사 두 번째로 많아…매출 0원도 다수

‘김범수 개인 기업’ 케이큐브홀딩스 중심 논란 확산

[이코노미스트 정두용 기자] “카카오로 인해 피해를 본 중소기업을 배려하도록 노력하겠다.”(2018년 국정감사)

“골목상권을 침해하는 사업엔 이제 절대로 진출하지 않겠다.”(2021년 국정감사)

“문어발 확장, 필요치 않은 투자 등에 대해 전면 재검토하겠다.”(2022년 국정감사)

국회 국정감사(국감)장에 오르는 건 흔히 ‘국민 앞에 선다’는 의미로 해석되곤 한다. 국회가 민의를 대변하는 기관이라는 상징성을 지니기 때문이다. 카카오 창업자 김범수 미래이니셔티브센터장은 국민 앞에서 고개를 숙이고 개선을 약속했다.

김범수 창업자는 2018년 처음 증인으로 국감장에 출석한 뒤 2021년·2022년 연속해 불려 갔다. 2018년엔 ‘뉴스 편집’을, 2022년엔 ‘서비스 안정화 부족’을 중점적으로 질타 받았다. ‘플랫폼 국감’으로 불린 2021년엔 3차례나 증인대 앞에 섰다. 김범수 창업자는 골목상권 침해 등의 문제에 대해 연일 사과했다.

카카오의 독점적 플랫폼 지위에 따라 발생한 다양한 부작용은 국감 도마 위에 올랐다. 이 중에서도 ‘문어발 확장’과 ‘골목상권 침해’는 2018년부터 2022년까지 단 한 번도 빠지지 않고 지적 사항이 됐다. 2018년 창업자가 직접 국민 앞에서 멈추겠다고 약속한 ‘무분별한 확장’이 현재도 지속되고 있단 방증이다.

175개 계열사 거느린 카카오, 국내만 127개

노력이 없었던 건 아니다. 김범수 창업자가 2021년 골목상권 침해가 없으리라고 약속한 후 카카오모빌리티는 유료 택시 호출 서비스인 ‘스마트호출’을 폐지했다. 또 골목상권 직접 진출로 지적된 꽃·간식·샐러드 배달 중개 사업에서도 손을 뗐다.

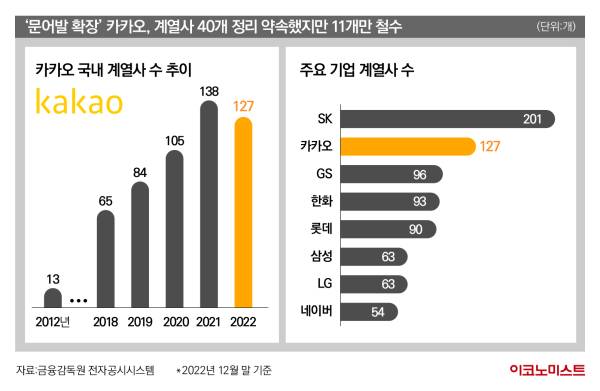

구체적인 개선 방안도 내놨다. 2022년 4월 당시 카카오 이사회 의장이던 김성수 카카오엔터테인먼트 대표는 “연말까지 계열사를 100개로 줄이겠다”고 공언했다. 계열사의 폭발적 증가가 문어발 경영과 골목상권 침해의 근본적 원인으로 지목된 데 따라 내놓은 개선책이다.

문제는 이 같은 약속이 전혀 지켜지지 않고 있다는 점이다. 카카오가 구체적인 수치까지 언급하며 계열사 축소를 약속한 지 1년이 지났다. 결과는 목표치에 한참 부족하다. 발표 당시 카카오는 국내에서만 138개 계열사를 거느렸다. 30여 개 계열사 정리를 약속했지만, 실상은 11개만 줄었다. 카카오가 공시한 2022년도 사업보고서에 따르면 회사는 127개 국내 계열사를 보유하고 있다. 이 중 상장사만 5개(카카오·카카오게임즈·넵튠·카카오페이·카카오뱅크)에 달한다. 카카오와 함께 대표 플랫폼 기업으로 꼽히는 네이버는 계열사 상장을 진행하지 않았다. 계열사 수도 54개에 불과하다. 카카오가 쪼개기 상장으로 주주가치를 훼손하고, 경영진의 잇속만 챙긴다는 지적을 받는 이유다. 국내 계열사 127개는 대기업 집단 중 SK에 이어 두 번째로 많은 수치다.

해외 계열사까지 합치면 카카오는 2022년 말 기준 175개 기업을 품고 있다. 지난해 34개 계열사를 정리하는 동시에 ▲카카오헬스케어 ▲라인웍스 ▲네오젠소프트 등 23개 비상자사를 신규로 설립하거나 종속기업으로 편입했다. 계열사를 100개로 만들겠다는 약속은 그렇게 거짓말이 됐다.

계열사 증가, 경영진 ‘부 축적’ 수단?

계열사 수의 폭발적 증가는 카카오의 문어발식 확장의 단면을 보여주는 요소로 꼽힌다. 대표 서비스인 카카오톡이 시장에 안착한 2012년만 하더라도 국내 계열사는 13개, 2014년 다음커뮤니케이션과 합병하며 우회 상장할 때도 카카오의 국내 계열사는 26개에 그쳤다. 계열사 수가 급격히 증가하기 시작한 시점은 2010년대 중반이다. 사업 영역을 게임·콘텐츠·금융은 물론 택시·미용실·골프 등으로 확장한 데 따라 2019년 말엔 84개로, 2021년 3분기엔 141개까지 계열사가 늘었다.

정보기술(IT)업계 관계자는 “카카오는 사내 부서 규모로도 충분히 진행할 수 있는 사업을 굳이 분할해 별도 법인을 만드는 식의 경영을 펼쳤다”며 “이는 사업 범위가 비슷한 네이버와 비교해 계열사 수가 많은 이유이자, 카카오의 이미지를 망친 핵심 이유인 계열사 각자도생이란 결과를 낳았다”고 설명했다.

인수합병(M&A) 또한 계열사 증가의 원인으로 작용했다. 일각에선 이 같은 확장이 경영진의 부 축적 수단으로 활용됐다고 본다. 실제로 2021년 10월 기준 매출이 0원인 계열사가 17곳으로 집계된 바 있다. 당시 매출이 100억원 이하인 계열사도 62개로 나타났다. 김범수 창업자가 주변 인물을 챙기는 과정에서 나타난 현상이 ‘계열사 증가’란 해석이 나오는 이유다.

IT업계 관계자는 “특정 인물이 허울뿐인 회사를 설립하고, 이를 카카오가 인수하면 기업 가치가 ‘뻥튀기’된다. 카카오의 브랜드 가치가 반영된 결과”라면서 “뻥튀기된 돈은 김범수 창업자의 주변인 지갑에 들어간다는 인식이 업계에 일부 있다”고 했다.

카카오게임즈가 인수한 마음골프가 대표적 사례로 꼽힌다. 카카오게임즈는 2017년 자본잠식 상태인 적자 기업 마음골프를 471억원에 인수했다. 인수 당시 문태식 마음골프 대표의 지분은 34.7%였고, 김범수 창업주의 개인 투자 회사인 케이큐브홀딩스가 24.5%의 지분을 보유한 구조였다. 문태식 대표와 김범수 창업자는 한게임 설립과정을 함께한 사이다.

창업자 지인의 회사를 카카오게임즈가 인수하는 과정에서 기업 가치가 급상승했다. 2015년 마음골프 기업 가치는 약 130억원으로 평가됐으나, 2017년 인수 가격은 이보다 3.5배로 높은 금액으로 책정됐다. 당시 업계에선 카카오게임즈가 470억원이 넘는 돈을 들여 회사를 인수했다는 점에 의문을 품는 시각이 많았다. 마음골프가 자본잠식 상태인 데다 적자 탈피 방안도 마땅치 않았기 때문이다. 창업주와 주변인의 ‘부 축적 수단’ 외에는 설명할 길이 없다는 해석이 나온 이유다.

마음골프는 카카오게임즈 자회사로 편입되면서 사명을 카카오VX로 사명을 바꿨고, 문태식 대표가 여전히 수장으로 있다. 카카오VX는 2019년 투자목적사인 벨벳제1호 유한회사로부터 유상증자 방식을 통해 1000억원 규모의 투자를 유치했다. 이때 평가된 카카오VX 기업 가치는 약 5100억원이다. 카카오게임즈가 카카오VX의 지분 65.19%를 보유하고 있다.

케이큐브홀딩스 논란 여전…공정위 고발

김범수 창업자의 개인회사 케이큐브홀딩스가 M&A를 통한 계열사 확장에 수단이 되는 곳으로 여겨지기도 한다. 케이큐브홀딩스는 카카오 지분 10.5%를 보유, 김범수 창업자(13.3%)에 이어 2대 주주로 올라 있다. 카카오게임즈 지분 0.91%를 들고 있기도 하다. 케이큐브홀딩스가 사실상 지주회사 역할을 하고 있고, 경영엔 김범수 창업자 가족이 참여해왔다.

케이큐브홀딩스는 카카오 주식을 담보로 비상장사·해외주식 등에 대규모 투자도 진행한 바 있다. 케이큐브홀딩스에 김범수 창업자의 자녀가 재직하고 있단 사실이 알려지면서 편법 승계를 위한 사전 작업이 진행 중이란 의혹이 제기되기도 했다. 또 공정거래위원회는 케이큐브홀딩스가 ‘금산분리 규정’을 어겼다고 보고 2022년 12월 검찰에 고발을 진행했다. 대기업 집단 소속 금융사는 의결권을 행사할 수 없는데, 케이큐브홀딩스가 카카오·카카오게임즈 주주총회를 통해 의결권을 행사했다는 판단이다. 케이큐브홀딩스는 자사는 금융사가 아니라며 반발하고 있다.

김범수 창업자는 2021년 국감장에서 “케이큐브홀딩스는 100인 CEO 양성한다는 목표 아래 2007년 설립한 곳”이라며 “논란이 없게 가족 형태 회사가 아닌 사회적 책임을 다하는 회사로서 전환 작업을 준비 중”이라고 했다. 아직 케이큐브홀딩스의 기업 운영이 변화하지 않았다. 일각에선 김범수 창업자가 케이큐브홀딩스의 청산을 고려하고 있다고 분석이 나오지만, 카카오 측은 “운영과 관련한 사안은 정해진 바 없다”는 입장이다.

한편, 카카오는 계열사 정리가 약속과 달리 부진한 이유로 콘텐츠 산업 확장을 꼽았다. 최근 발간한 ‘2023년 상반기 기업집단 설명서’에 따르면 3월 1일 기준 카카오의 국내 계열사는 126개다. 회사는 이 중 54.8%를 지식재산권(IP)과 IT 결합을 통한 글로벌 문화 생태계 관련 계열사로 분류했다. 카카오 관계자는 “IP 산업 특성상 회사별 제작 특성을 존중하려면 법인을 유지하는 게 중요하다”고 설명했다.

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

많이 본 뉴스

1뉴욕 경매시장에 등장한 조선 달항아리...추정가 36억원

2"美 생산 아니면 관세"...트럼프, 일라이 릴리·화이자 등 압박

3AI에 돈 쏟는 중국 IT 공룡들...알리바바도 투자 동참

4무궁무진한 AI, K콘텐츠와 만난다면

5산케이 “韓, 독도 불법 점거...국익 해칠 뿐” 다케시마의 날 잇단 도발

6성관계 후 의문의 붉은 점…韓 2030 '이것' 주의보

7현대차가 짓는 삼성동 GBC, '105층 1개동→54층 3개동'으로

8가상화폐 거래소 바이비트, 14억달러 해킹...'최대 규모'

9 트럼프, 찰스 브라운 합참의장 전격 해임