[조용진 교수의 동양화 읽기 ①] 동양화 속엔 숨은 글자가 있다

- [조용진 교수의 동양화 읽기 ①] 동양화 속엔 숨은 글자가 있다

뜻을 담은 그림이 있다. 서양의 종교화가 그런 그림이다. 그림 속 이미지가 무엇을 상징하는지 알아야 제대로 이해할 수 있다. 동양에서도 그림에 뜻을 그렸다. 조용진 한남대 교수가 동양화로 표현된 덕담의 뜻을 풀이한다. <편집자>

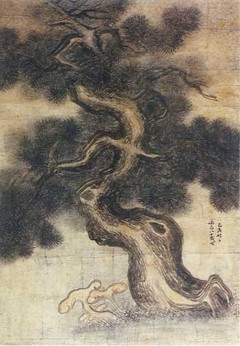

책꽂이에 늘어놓은 연하장(年賀狀) 중 옛 친구로부터 온 구식 연하장이 눈에 띈다. 연하장에도 신식, 구식이 있나? 요즈음 젊은이가 보내온 전자우편 연하장은 눈이 사르르 내리는 풍경 뒤로 교회가 보이고 창가 옆 촛불이 타고 있는 동영상이 첨부된 신식이지만 1960, 70년대까지만 해도 멋들어진 소나무(松)에 학(鶴)이 한 마리 앉아 있고 멀리 붉은 해가 솟아오르는 장면의 구식 연하장 일색이었다.

우리 조상은 매달 그림을 바꾸어 걸었는데, 이 구식 연하장에서 볼 수 있는 그림이 바로 정월에 거는 그림이었다. 신년을 맞는 축하의 의미로 한국, 중국, 일본에 널리 퍼진 이 그림 형식은 보통 ‘소나무+학’의 기본 구조에 약간씩 다른 것들이 더해진다. ‘소나무+학’ ‘소나무+학+아침 해’ ‘소나무+영지’ ‘소나무+동백+수선’ ‘소나무+표범+까치’, 이런 식으로 다양해지고 때로는 소나무가 솔가지로 대체되기도 한다.

그러나 이 그림은 생태적인 면에서 이치에 맞지 않다. 학이 소나무 등걸에 올라 서 있는 것이 눈에 거슬린다. 학은 솔가지 위에 올라가 살지 않기 때문이다. 학은 겨울을 나기 위해 북쪽 몽골, 시베리아에서 날아와 우리나라로 온다. 주로 임진강 유역 초원, 비무장지대 들판, 습지에 살며 나무에서 지내지는 않는다. 소나무 등지에 둥지를 틀고 사는 새는 흰 새인 백로(白鷺)다. 백로는 봄에 우리나라로 날아와 여름을 나고 겨울이 오기 전 동남아로 돌아간다.

학과 솔가지로 신년의 무병장수 빌어일년을 여는 가장 중요한 첫 달과 첫날을 맞는 축하의 의미로 보내는 연하장에 학을 그린 이유는 무엇일까. 소나무는 신년(新年)을 뜻한다. 솔가지를 뜻하는 신(薪)자가 신년(新年)의 신(新)과 독음(讀音)이 통하기 때문이다. 소나무에서 솔가지는 ‘땔나무(薪)’의 주요 재료다. 와신상담(臥薪嘗膽)의 그 ‘땔나무 신’이다. 이는 불쏘시개로 쓰는 마른 솔가지, 마른 낙엽이나 풀을 긁어모은 검불, 장작을 통칭하기도 한다.

학은 예부터 장수(長壽)하는 새로 알려졌다. 실제로는 보통 큰 새들처럼 20년 남짓 살지만 기품 있는 모습이 신선(神仙)을 연상시키므로 선학(仙鶴·신선 같은 학)이라는 별칭까지 붙여졌다. 오래 산다는 말을 아예 ‘천년 산다’고 까지 말했다. 학이 천년을 살지는 못한다는 사실이야 다 알지만 백발삼천장(白髮三千丈), 삼천갑자동방삭(三千甲子東方朔)의 삼천(三千)처럼 ‘오래, 많이’라는 뜻을 관용적으로 표현한 것이다.

솔가지 신(薪)은 신년(新年), 학은 수(壽)이다. 학을 솔가지 위에 올려놓았으니 신년에 수를 ‘더한(益)’ 형국이 된다. 이런 구조를 한자로 구성하면 ‘新年+益+壽’가 된다. ‘신년익수’, 즉 ‘새해에 수를 더하다’란 말이니 “새해를 맞아 올해도 더욱더 무병장수 건강하시라”는 뜻이 된다. ‘더욱더’라는 뜻의 익을 써 작년에도 건강했지만 올해도 더욱 건강하라는 표현법으로 받는 이의 마음을 편하게 하는 것도 잊지 않았다.

화투장의 1월도 신년익수 의미명절에 가족이 만나 하는 ‘속칭 동양화’인 화투장 1월 넉 장에도 눈이 부푼 솔가지에 학이 올라가 있고 둥근 해가 떠 있다. 1900년대 초 일본 디자이너가 화투장을 만들 때 동양 전래의 정월(正月)에 붙이는 그림형식을 차용한 것으로 역시 같은 의미다.

일본에서는 정월에 가정 현관이나 사업장 입구에 가도마쓰(間松)라 하여 대나무와 솔가지를 꽂아 놓는 풍습이 있는데 이 역시 같은 원리로 풀이될 수 있다. 솔가지(薪)는 역시 신년(新年)을, 대나무는 한자인 죽(竹)과 축(祝)이 음이 통해 위축신년(爲祝新年·신년을 축하함)이란 뜻을 나타낸다.

소나무와 학을 별도로 그려 놓은 그림도 있다. 소나무 밑에 학이 서 있거나, 연회장 주빈석(主賓席) 뒤에 치는 자수병풍의 단골 디자인인 소나무에 날아드는 열 마리의 학 그림이 대표적인데, 이때는 학수송령(鶴壽松齡·학과 소나무처럼 장수하다)으로 읽는다. 천년 오래 산다고 여기는 학과 나무 중에 수명이 긴 소나무를 중복 배치해 의미를 강조한 표현이다.

그릇은 새 그릇을 쓰고 사람을 쓸 때는 낡은 사람을 쓰라는 말이 있다. 요새는 반대로 사람은 새 사람, 그릇은 헌 그릇이 더 값있는 시대가 됐다. 새로운 정보에 강하고 활동적인 젊은 사람을 쓰고 그릇은 잘 보존해 두어 오래 묵혀둘수록 가치가 높은 세상이 됐다. 그럼에도 변하지 않는 것은 인생의 경험은 오래될수록 좋다는 사실이다. 문화도 마찬가지다. 조상으로부터 이어온 문화가 마음 깊숙이 녹아 있어서인지 오래된 친구로부터 낡은 형식의 연하장 속에 담긴 ‘신년익수(新年益壽)’라는 낡은 덕담을 받으니 묵은 마음 깊숙한 곳으로부터 무언가 뿌듯이 차오르는 느낌이다.

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

![집 속에 삶이 있다… 유튜버 ‘자취남’ 재밌네 [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/05/07/isp20250507000059.400.0.jpg)

![약 5분 만에 인생꿀팁 알려드립니다 ‘비치키’ [김지혜의 ★ 튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/04/27/isp20250427000053.400.0.jpg)

당신이 좋아할 만한 기사

브랜드 미디어

브랜드 미디어

흥케이병원, 성남산업진흥원과 '최소침습 인공관절 교육' 업무협약 체결

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이이데일리

팜이데일리

이데일리

아이린, 깜짝 결혼 발표…예비신랑 정체는

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

일간스포츠

일간스포츠

“곧 중대한 상황 온다”…헤지펀드 대부의 ‘경고’

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

[단독]코스닥 상장사 디모아, 자회사 디씨온 클러쉬에 매각

성공 투자의 동반자마켓인

마켓인

마켓인

[단독]지투지바이오, 특허무효심판 피소…상장 영향은?

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

팜이데일리

팜이데일리