[Poverty] 가진 자와 못 가진 자

[Poverty] 가진 자와 못 가진 자

“두 개의 국가가 있다. 그들 사이에는 소통이나 공감이 없다(there is no intercourse and no sympathy). 서로의 습관, 사고, 감정에도 무지하다. 마치 다른 지역 주민 또는 다른 별에 사는 사람들 같다(as if they were dwellers in different zones, or inhabitants of different planets). 이들은 서로 다른 교육을 받으며 다른 음식을 먹고 다른 방식으로 서열을 정하고 적용되는 법도 다르다. 그들은 부자와 빈자다(THE RICH AND THE POOR).”

영국 소설가(훗날 총리) 벤자민 디즈레일리가 1845년 잉글랜드에 관해 쓴 글이다. 그러나 이는 2012년 미국의 현실에도 딱 들어맞는다.

‘월스트리트 점령(OWS, Occupy Wall Street)’ 운동이 시작된 이후 좌파만 미국의 불평등을 우려한다고 가정하는 경향이 있었다. OWS가 미국을 분할하는 방법은 “우리”가 “99%”이며 따라서 보수파는 필연적으로 “1%”의 옹호자가 돼야 한다는 점을 시사한다.

유감스럽게도 공화당 대선주자 지명전의 후보들은 최근 토론에서 불평등(inequality)을 거의 언급하지 않았다. 그들은 오바마 대통령이 그 문제를 거론할 때마다 “계급전쟁(class warfare)”을 부추긴다고 비난하는 데 만족한다. 그러나 디즈레일리의 사례가 입증하듯 진정한 보수파는 불평등 문제에 무관심하지 않다(are not complacent about inequality). 그들은 경제성장의 과실이 소수 엘리트에게만 돌아갈 경우 자본주의 경제가 필시 곧 정당성을 잃게 된다는 사실을 너무나도 잘 알고 있다.

다음의 명확한 사실(stark facts)을 살펴보자.

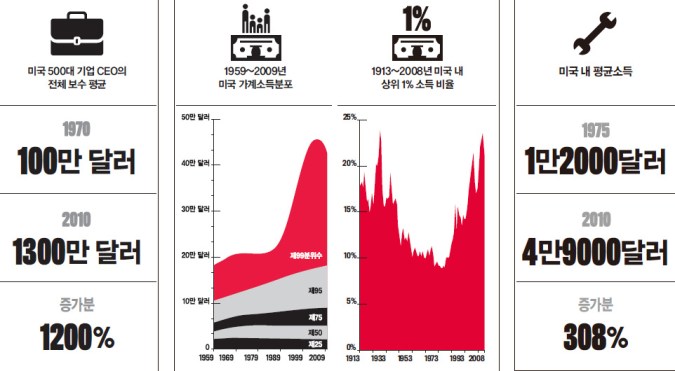

미국 인구통계국(the Census Bureau)의 통계에 따르면 물가상승률을 감안해 비교할 때(adjusted for inflation) 평균적인 미국 남성의 소득은 1970년대 이후 사실상 변화가 없었다(has essentially flatlined). 미국 최하위 25% 가구(the bottom quarter of U.S. families)의 소득은 오히려 감소했다. 부유층은 이야기가 달랐다. 버클리대 경제학자 에마누엘 사에스의 최근 논문에 따르면 총소득 중 상위 1%에 돌아가는 비율은 1979년 이후 10% 이하에서 2007년 약 24%의 최고치까지 배 이상 증가했다(그뒤로 하락했지만 그 폭이 크지는 않았다). 초부유층(최상위 0.01%)에 돌아가는 비율은 7배 증가했다.

미국인들은 과거 능력주의 사회라는(as a meritocracy) 평판에 긍지를 느꼈다. 영감과 땀이 제대로 조화를 이루면(with the right combination of inspiration and perspiration) 누구라도 최고의 지위를 꿈꿀 수 있었다. 이젠 옛날 얘기다(It’s no longer true). 미국의 사회적 이동성(social mobility)은 둔화돼 왔다. 미국의 가난한 집에서 태어난 어린이가 커서 부자가 될 확률이 지금은 사회적으로 경직된 잉글랜드와 엇비슷하다.

폴 크루그먼이나 제프리 삭스 같은 중도 좌파(left-of-center) 경제학자들은 이런 현상을 다음과 같이 설명한다. ‘로널드 레이건의 금융규제 완화(financial deregulation)로 금융시장에 무절제한 탐욕의 시대(an era of rampant greed)가 도래했다. 한편 공화당원들은 뉴딜과 위대한 사회(Great Society: 1960년대 린든 존슨이 추구한 빈곤추방과 경제번영 정책) 사회 복지 프로그램을 무자비하게 난도질해 월스트리트의 한 패거리들을 위한 감세 재원을 마련했다(to finance tax cuts for their Wall Street cronies).’

그런 주장을 뒷받침하기 위해 진보파들은 덴마크, 스웨덴, 네덜란드 같은 유럽 국가들을 거론한다. 이들 국가의 부자들은 더 배를 불리지 않고 사회적 이동성은 변함없이 높다. 이들의 결론은 미국도 유럽 스타일의 정책이 필요하다는 것이다. 크루그먼이 최근 칼럼에서 그 예를 열거했다. “저소득 임부(low-income mothers-to-be)와 어린이들에게 영양공급 지원 확대 … 공교육 제도 개선 … 저소득 대학생 지원 … 그리고 전국민 건강보험 제도(a universal health care system).” 그 모든 비용을 어떻게 마련할까? 맞다. 부자 증세다(higher taxes on the rich).

오바마 대통령의 연설에 이미 그런 주장이 등장하기 시작했다. 올해의 미국 대선에서 미트 롬니가 그의 상대로 올라갈 가능성이 갈수록 커지는 듯하다. 그럴 경우 오바마의 유럽식 정책 도입 주장이 더 거세질 것이다. 어쨌든 롬니는 금융규제 완화(그의 경우는 사모투자)와 소득세율 인하로 부를 쌓은(made its pile) 최상위 0.01%의 상징적인 존재로 보이기 때문이다.

그렇다면 보수파들은 거기에 뭐라고 응수할 수 있을까? 이 대목에서 미국기업연구소(American Enterprise Institute)의 찰스 머레이가 등장한다. 그는 신저 ‘분열(Coming Apart)’에서 현대 미국의 불평등에 대해 단연 최고의 분석을 내놓으며 유럽식 정책을 도입하자는 캠페인에 맞설 만한 아주 효과적인 대항수단(a much-needed antidote)을 제시한다.

머레이는 월스트리트의 옹호자가 아니다(is no apologist for Wall Street). 대기업 최고경영자들이 받는 총보수액의 폭발적인 증가(the explosion in the value of the total compensation)를 바라보며 그는 날카롭게 묻는다. “미국 기업(그리고 비영리 단체와 재단) 이사회가 대가족 같은 유착관계를 이뤄(have become cozy extended families) 서로 등을 긁어주고(scratching each others’ backs) 그들 모두에게 짭짤한 이익을 안겨주는 시장에 기꺼이 영합하며, 특권적 지위를 이용해 법의 한도 내에서 게임을 조작하지는 않는지(rigging the game, but within the law)” 말이다. 그의 말 중에 OWS 시위대가 반대할 만한 내용은 많지 않다.

하지만 불평등 확대에 대한 머레이의 설명은 진보파의 이론과 완전히 다르다.

머레이는 디즈레일리처럼 나라가 양분됐다고 본다. 새로운 상류층 즉 ‘지능 엘리트(cognitive elite)’는 정확히 말해 관리직과 전문직에 종사하는 상위 5%다. 그리고 새로운 ‘하류층(lower class)’에는 예의상 이름을 붙이지 않았다(is too polite to give a name). 상류층이 부자가 된 이유는 주로 지적 자산의 경제적 수익(the financial returns on brainpower)이 1960년대 이후 크게 증가했기 때문이다. 동시에 하버드대(내가 가르치고 머레이가 수학한 곳) 같은 명문대학이 가장 똑똑한 학생들을 더 많이 끌어들였다. 이 학생들 중 부자집 자식들(the offspring of better-off families)이 대단히 많다는 점은 (머레이의 표현을 빌리자면) “요즘엔 중상층 가정에서 똑똑한 아이들이 압도적으로 많이 나온다(the parents of the upper-middle class now produce a disproportionate number of the smartest children)”는 사실을 반영한다. 그 이유는 똑똑한 사람은 똑똑한 사람과 결혼해 똑똑한 아이를 낳는 경향을 보이기 때문이다.

지능 엘리트 구성원들은 같이 교육받고 그들끼리 결혼하는 데 만족하지 않고 나아가 같이 일하고 같은 동네에서 산다. 머레이는 이를 ‘수퍼 부촌(SuperZips: 882개 미국 최고 부자 동네 우편번호)’이라고 부른다. 그 결과 ‘학력과잉 엘리트주의 속물(Overeducated Elitist Snobs)’ 계급이 생긴다. 특히 베벌리 힐스, 산타 모니카, 말리부, 맨해튼, 보스턴에 거주하는 부류다. 이들은 미국 평균보다 현저하게 더 진보적인 성향을 띤다. 그러나 이는 주로 계급 경계선을 따라 사람들이 분리된 덕분에(thanks to a new segregation along class lines) “보통 사람들의 삶을 거의 직접 체험하지 못하기” 때문이다.

더 광범위한 미국사회 개념으로부터 지능 엘리트가 사실상 이탈한 데 따른 피해자는 새로운 하류층이다. 기껏해야 고졸 학력이 전부인(with nothing more than a high-school diploma) 미국인들을 가리키는 말이다.

머레이는 두 개의 상징적인 공동체를 상정해 지역 사례를 들어가며 자신의 주장을 생생하게 설명한다. 모든 주민이 최소 한 개 이상의 학위를 가진 벨몬트와 아무도 대학을 나오지 못한 피시타운(쉽게 말해 부자 동네와 가난한 동네)이다. 그는 이어 1960년 이후 반세기 동안의 4대 사회 추세가 어떻게 벨몬트보다 피시타운에 훨씬 더 큰 타격을 줬는지 보여준다.

우선, 두 지역 모두 결혼이 감소했지만 피시타운 쪽의 감소폭이 더 컸다. 이혼하거나 미혼인 성인의 비율은 훨씬 높았다. 그에 따라 현재 이혼 또는 별거로 혼자가 된 부모와 함께 사는 자녀의 비율도 피시타운 쪽이 훨씬 높다. 피시타운은 벨몬트와 달리 슬픈 ‘미혼모(never-married mothers)’ 하류층이 존재한다. 이들은 또한 지역에서 가장 학력이 낮은 여성들(the worst-educated women in town)이기도 하다.

벨몬트에선 근로정신(industriousness)이 거의 쇠퇴하지 않았지만 피시타운의 백인 남성 사이에선 급격히 약해졌다. 질병이나 장애 때문에 일하지 못하거나 다른 이유로 일을 그만두거나 실업자이거나 한 주 근로시간이 40시간 이하인 사람의 숫자가 상당히 많았다. 이곳의 가장 큰 문제는 일자리 부족보다는 사람들이 선호하는 새로운 여가활동이었다(“빈둥거리기: goofing off”와 낮에 TV 보기). 노동윤리(work ethic)가 사라지고 대신 농땡이 윤리(a jerk ethic)가 자리잡았다.

범죄는 벨몬트가 호경기였을 때보다 악화됐지만 역시 피시타운의 상황이 훨씬 더 심각하다. 교도소에 수감중이거나 가석방중이거나 보호관찰중인(are either in prison, on parole, or on probation) 백인 남성의 비율이 심각할 정도로 높다.

끝으로 두 지역 모두 종교인이 줄었지만(religiosity has declined) 피시타운의 감소폭이 훨씬 더 컸다. 일반 인식과는 달리 엘리트 계급이 세속화되고 노동자 계급이 독실한 신자로 남는(has remained devout) 건 아니라고 머레이는 주장한다. 오히려 예배 참석률(church attendance)은 벨몬트보다 피시타운이 훨씬 낮다.

이런 추세로 인해 미국 하류계급에서 시민사회의 전통적인 유대가 완전히 퇴화됐다(have entirely atrophied). 이웃관계(neighborliness), 신뢰, 정치 의식, 유럽 방문객들에게 감동을 줬던 역동적인 시민참여(vibrant civic engagement), 하버드대 사회학자 로버트 퍼트넘이 ‘나 홀로 볼링(Bowling Alone)’에서 말한 이른바 ‘사회적 자본(social capital)’이 줄었다.

그런 까닭에 가난한 미국인들이 스스로 인정하듯(by their own admission) 그렇게 대단히 불행하다고 머레이는 결론짓는다. 인간은 4개 사회영역인 가족, 직장, 지역사회, 그리고 신앙에서만 진정으로 행복을 느낄 수 있는 사회적 동물이다. 미국의 빈민사회에선 이 4개 영역이 모두 와해된 상태다. 그것이 바로 피시타운이 그렇게 형편 없는 지역(a wretched dump)으로 전락한 이유다. 십대 불량배 무리들(gangs of feral teens)이 길모퉁이에서 아직도 훼손시키지 않은 인프라가 있나 두리번거리는 불우한 지역이다. 우리 모두 이따금씩 차로 그런 곳을 통과하기도 한다. 머레이의 요지는 얼마나 많은 미국인이 그런 곳에서 살아야 하느냐는 점이다(just how many Americans have to live in them).

그렇다면 미국의 상류층과 하류층의 간극을 메우려면 어떻게 해야 할까? 부자 증세로 복지지출을 확대하는 진보의 표준 처방에는 명백한 두 가지 문제가 있다. 첫째, 머레이의 지적대로 ‘위대한 사회’ 시대의 복지 프로그램은 여러 모로 미국 근로자계급의 사회질서가 붕괴되는 원인(the cause of the breakdown of social order)이었다.

둘째, 유럽 복지제도(the European welfare state)를 수입하겠다고 나서기에는 시기적으로 아주 좋지 않다. 유럽 복지제도는 요람에서 무덤까지 모든 사람에게 위안과 안정을 제공한다는 이상을 추구한다(with its aspiration to provide everyone with comfort and security from the cradle to the grave). 아직 눈치채지 못했는지 모르지만 그 시스템은 현재 본산인 유럽 대륙에서 재정적 와해 위기에 몰려 있다(is on the brink of fiscal collapse).

머레이는 미국이 유럽 모델을 도입하는 대신 자신들의 뿌리로 돌아가야 한다고(need to steer clear of Europe and instead get back to their roots) 결론짓는다. 뉴딜과 위대한 사회의 제도를 버리고 그가 ‘우리 손으로(In Our Hands, 2006)’에서 처음 제안한 기본소득 보장 시스템(the system of guaranteed basic income)으로 대체해야 한다. 또 미국 생활양식의 전통적인 4대 기둥인 가족, 직업, 공동체, 그리고 신앙에 믿음을 가져야 한다. 이들이야말로 케네디부터 워싱턴까지 거슬러 올라가는 미국 프로젝트의 진정한 토대였다고 머레이는 주장한다.

그러나 미국에서 이혼과 사생아가 거의 알려지지 않고 모두에게 지탄받던(divorce and illegitimacy are almost unknown and wholly deplored) 시대, 거의 모두가 힘든 노동에서 성취감을 얻을 수 있는 시대, 지역 전체가 신뢰 관계와 자발적인 결합으로 하나가 되는(are bound together by ties of trust and voluntary association) 시대, 인구의 절반이 일요일마다 교회에 가는 시대로 정말로 돌아갈 길이 있을까?

어떻게든 지능 엘리트가 그들의 시민적 책임에 눈뜨게 함으로써 ‘분열’에서 그렇게 생생하게 묘사된 불평등이 정말 극복될 수 있을까?

OWS의 고질적인 모순을 목격한 터라 ‘분열’은 그나마 위안을 준다(comes as a blessed relief). 하지만 역사가의 입장에서 볼 때 머레이가 시사하듯이 워싱턴 시대부터 케네디까지 미국의 사회정책 모델이 그렇게 굴곡 없이 일직선으로 이어졌는지는 의구심을 갖게 된다. 오늘날만큼 불평등이 만연하고 사회적 박탈(social deprivation)이 훨씬 심각했던 80년 전에 벨몬트와 피시타운이 정말로 그렇게 행복한 균형상태(a state of blissful equipoise)를 이뤘을까? 1928년 상위 1%가 올린 소득과 재산의 비율이 2008년보다 훨씬 컸다는 사실을 기억할 필요가 있다.

사회적 분열(coming apart)과 대각성(great awakening, 어쩌면 재결합)의 두 극단적인 시나리오 사이 어딘가에 미국이 현재의 사회 양극화 수준으로(with its current levels of social polarization) 얼마 동안 버텨낼 수 있는 평범한 가능성이 숨어 있다. 어쨌든 찰스 머레이가 그렇게 애틋하게 기억하는 평등한 능력주의 사회(the egalitarian, meritocratic America)가 되기까지 대공황뿐 아니라 세계대전까지 겪어야 했다.

하지만 신생아의 아빠 입장에서 희망 없이 양분된 두 나라 중 어디에서도 아기를 키우고 싶은 생각은 없다. 따라서 그럭저럭 버텨나가기보다는(rather than muddling along) 그 불평등 문제에 정면으로 맞부딪쳐야 한다고(tackle the inequality issue head on) 믿는다. 누가 뭐라든 시기적으로 올해가 안성맞춤이다. 11월 대선은 어려운 선택이 될 것이다(The choice in November will be stark). 한쪽에는 미국을 스칸디나비아처럼 만들고자 하는 대통령의 프로젝트가 있다. 부자증세를 통해 서민들에게 그들의 돈을 지출하는 연방 프로그램의 확대다. 그리고 반대쪽에는?

머레이가 보여주듯 불평등 문제에 대한 보수적인 해법이 있다. 미국이 파산하기 전에 1930년대와 60년대의 실패한 복지 프로그램을 폐기한다. 모두가 기본소득을 올리도록 한다. 그 다음 세제를 단순화해(simplify the tax code) 모두가 열심히 일하도록 유도했던 인센티브를 되살린다. 끝으로 공교육의 국가독점체제(the state monopolies in public education)를 폐지해 학교 선택과 경쟁의 신시대(a new era of school choice and competition)를 연다.

미트 롬니에게 하고 싶은 말은 그의 선거운동이 결렬되기(come apart) 전에 ‘분열(Coming Apart)’을 읽어봐야 한다는 점이다. “내게 서비스를 제공하는 사람들을 해고할 수 있는 힘을 좋아한다(like being able to fire people who provide services)”는 롬니의 말이 무슨 뜻인지는 안다. 하지만 단 1%의 표로 대통령에 당선된 사람은 일찍이 없었다.

[필자는 하버드대 역사학자로 뉴스위크 고정 칼럼니스트다.

번역 차진우]

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

많이 본 뉴스

1세계 전기차 업계 한파 매섭다…잇단 공장 폐쇄·직원 감축

2'삼성동 집 경매' 정준하..."24% 지연손해금 상식적으로 말 안 돼"

3‘연구원 3명 사망’ 현대차 울산공장·남양연구소 11시간 압수수색

47조 대어 LG CNS, 상장 예심 통과…“내년 초 상장 목표”

5윤 대통령 “백종원 같은 민간 상권기획자 1000명 육성할 것”

6삼성전자, 반도체 위기론 커지더니…핫 하다는 ETF 시장서도 외면

7롯데 뒤흔든 ‘위기설 지라시’…작성·유포자 잡힐까

8박서진, 병역 면제 논란…우울·수면 장애에 가정사까지?

9홍준표 "기업 살아야 한국이 산다...투자하는 기업엔 얼마든지 특혜를 줘도 상관 없어"