- [US AFFAIRS RACE] 오바마의 인종 문제 딜레마

ANDREW ROMANO, ALLISON SAMUELS 기자

그렇다면 지금은 어떻게 평가할까? “완전히 헛짚었다(Man, did I read that wrong)”고 윌하이트가 말했다.

그렇게 느끼는 미국인이 윌하이트만이 아니다. ‘오바마의 시대(the Age of Obama)’에 접어든 지 4년이 돼가는 현 시점에서 미국인 다수는 흑인을 국가원수로 뽑았지만 인종 관계에 진전도 별로 없고, 인종 긴장을 누그러뜨리는 데도 거의 도움이 되지 않았다는 결론에 도달했다. 심지어 일부는 백악관에 오바마가 있음으로 해서 인종 문제의 경각심이 사라져 오히려 미국 사회의 분열이 심화되는 게 아닌지 의심한다(Some even suspect that Obama’s presence in the Oval Office may be slowing us down—and pushing us farther apart).

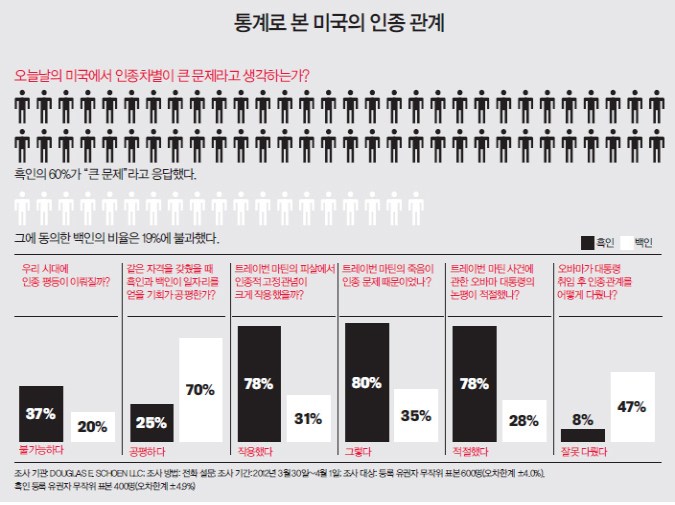

최근 뉴스위크가 실시한 여론조사는 이런 놀라운 변화를 처음으로 극명하게 보여준다. 2008년 퓨 리서치 센터의 조사에서 미국인의 52%는 오바마의 대통령 당선으로 인종 관계가 크게 나아지리라 예상했다. 퇴보를 예상한 비율은 9%에 불과했다. 그러나 지금은 그 43%의 차이가 사라졌다. 얼마 전 뉴스위크 조사에 따르면 오바마의 취임 이후 인종차별 문제가 개선됐다고 생각하는 미국인은 32%였다. 악화됐다는 비율도 거의 비슷했다(30%). 변화가 없다고 응답한 사람들까지 포함시키면 결과는 충격적이다. 미국인의 거의 60%가 오바마 아래서 인종 관계가 악화됐거나 정체됐다고 믿는다(nearly 60 percent of Americans are now convinced that race relations have either deteriorated or stagnated under Obama).

특히 백인이 오바마의 인종 문제 접근법에 비판적이다. 오바마가 미국의 인종 격차를 메우는데 도움이 되지 않았다(he’s been unhelpful in bridging the country’s racial divide)고 믿는 백인이 과반수였다(51%). 오바마의 취임 이후 인종 관계가 개선되지 않았다고 판단하는 흑인도 31%나 됐다.

이제 문제는 그 이유다. 지금도 미국이 인종으로 분리된다는 사실은 놀랄 일이 아니다(It is no surprise that race still divides America). 북아메리카 해안에 첫 정착민들이 상륙한 이래 인종이 미국을 분열시켰다. 획기적인 민권법(Civil Rights Act, 인종·피부색·종교에 기초한 차별을 철폐하기 위한 미국의 포괄적인 입법으로 1964년 통과됐다)이 제정된 지 얼마 지나지 않은 1969년에도 뉴스위크 조사에서 흑인의 59%는 변화 속도가 너무 느리다고 응답했다. 요즘 흑인이 특히 비관적이라는 사실도 놀랄 일이 아니다(it is no surprise that African-Americans are feeling particularly pessimistic). 경기침체로 흑인의 실업률이 16.7%까지 치솟았기 때문이다.

그렇다면 놀라운 일은 뭘까? 미국 역사에서 인종 관계의 진전에 가장 희망적인 조짐 중 하나였던 흑인 대통령의 선출이 지금 그 분열의 골을 메우기보다 심화시키는 듯하다는 점이다. 하지만 그런 사실도 그리 충격적이건 아닐지 모른다. 뉴스위크 조사에서 드러난 사실은 오바마가 백인 자경단원의 총격에 숨진 흑인 소년 트레이번 마틴(17)의 죽음 같은 논란을 더욱 해결하기 어렵게 만드는 오해와 적개심을 만들어내지는 않았다는 점이다. 오바마는 단지 그런 오해와 적개심을 촉발시킨 작은 기폭제가 됐을 뿐이다(He’s just the spark that sets them off).

다시 말해 인종 관계의 악화가 오바마의 책임은 아니라는 이야기다(In other words, it’s not him). 문제는 바로 미국인 자신들이다(It’s us). 오바마의 대통령 선출은 미국 사회의 인종 관계 측면에서 상징적인 의미가 매우 컸지만 그럼에도 불구하고 흑인과 백인은 여전히 두 개의 서로 다른 세계에서 산다(Despite the powerful symbolism of Obama’s election, blacks and whites are still living in two different worlds).

미국의 인종 문제가 해결되지 않는 이유의 핵심은 흑인 차별의 빈도와 강도(the frequency and severity of discrimination against African-Americans)를 둘러싼 근본적인 견해차다. 여론조사에 따르면 미국인의 절대 다수(흑인의 89%, 백인의 80%)는 현재 미국 사회에서 인종과 관련한 고정관념(racial stereotyping)이 여전히 강하다고 생각했다. 그러나 인종적 고정관념이 개인의 삶에 얼마나 영향을 미치는지 물으면 흑인과 백인의 견해가 서로 달랐다(blacks and whites no longer see eye to eye).

예를 들어 재정적으로 감당할 수 있는 주택(affordable housing)을 구입할 기회를 볼 때 인종차별이 없다고 생각하는 비율은 백인의 70%, 흑인의 35%였다. 노동시장에서 인종차별이 없다고 생각하는 비율은 백인의 경우 70%였지만, 흑인의 경우 25%에 불과했다. 경찰과 법원이 인종차별을 하지 않는다고 응답한 비율도 백인은 80% 이상이지만, 흑인은 50%에도 못 미쳤다. 그러니 트레이번 마틴의 사건에 인종 문제가 개입됐다고 생각하는 흑인이 백인의 두 배(82% 대 38%)라는 사실은 전혀 놀랍지 않다. 따라서 사회 대우의 측면에서 인종이 중요한 요인으로 작용한다고 믿는 흑인이 백인보다 훨씬 많을 수밖에 없다(They are simply more likely than whites to still see race as a factor in how people are treated, period).

이런 격차가 생기는 이유는 간단 명료하지만 주로 간과된다(overlooked). 일반적으로 흑인이라면 인종차별을 당하는 경험이 어떤지 알지만 백인은 그렇지 않다는 사실 말이다. 뉴스위크 조사에 따르면 흑인의 74%는 개인적으로 자신이 흑인이기 때문에 차별을 당한다고 느꼈다. 그러나 백인의 경우 흑인이 인종 때문에 차별을 당한다고 생각하는 비율은 31%였다. 흑인의 45%는 주변 사람들이 자신을 가끔 아니면 늘 두려워한다고 느꼈다. 백인이 그에 동의하는 비율은 10%에 불과했다. 흑인이 피부색 때문에 경찰에게 부당하게 제지를 당했다거나 주변 사람들로부터 모욕을 당하고 위협을 받고 공격을 받았다고 응답한 비율은 백인이 그렇게 생각한 비율의 4배였다. 물론 우리는 자신의 개인적인 경험을 토대로 다른 사람도 인종차별 때문에 고통을 당한다고 생각하기 쉽다. 트레이번 마틴의 피살이나 왜곡된 노동시장의 경우도 마찬가지다.

“50~60년대 우리의 투쟁을 지금도 계속해야 하리라고는 꿈에도 생각하지 못했다(I had no idea that what we’d fought for in the ’50s and ’60s would still need to be fought for today)”고 제임스 클라이번 하원의원이 뉴스위크에 말했다. 그러나 바로 그런 사실이 오바마가 물려받은 미국 사회의 딜레마다(But this is the dilemma Obama inherited). 미국의 백인은 인종차별이 옛 이야기라고 확신하고 싶어하는 반면 흑인은 개인적인 경험에 견주어 그렇지 않다고 확신한다.

그렇다면 오바마가 대통령이 된 이후 미국의 인종 격차가 더 벌어진 이유는 뭘까? 인종과 관련된 이 모든 오해를 정치판(political playing field)으로 밀어냈기 때문이다. 정치판에서는 당쟁에 치우친 극단 세력이 그 문제를 증폭하고 왜곡했다(it is amplified and distorted by the polarizing forces of partisanship).

지난 3월 23일의 상황을 돌이켜보라. 그날 전까지 우익과 좌익은 트레이번 마틴의 피살이 비극이며 그 사건을 정치적으로 이용해선 안 된다(political posturing was verboten)고 합의한 듯했다. 앨런 웨스트 하원의원(공화당·플로리다)은 경찰의 무대책을 “개탄한 일(outrage)”이라고 비난했다. 공화당 상원 원내대표인 미치 매코넬(켄터키)도 그 사건이 철저히 수사되고 있어서 “고무적(glad)”이라고 말했다.

그때 오바마가 끼어들었다. 그는 “내게 아들이 있다면 트레이번처럼 생겼을 것 같다(If I had a son, he’d look like Trayvon)”고 말했다. 그 언급의 파장은 너무도 컸다. 흑인의원모임(Congressional Black Caucus)의 고위 간부는 이렇게 말했다. “오바마는 며칠 전부터 그 말을 하려고 생각했다. 그런 언급이 가져올 파장도 알았다. ‘동병상련(同病相憐, I feel your pain)’이라며 흑인에게 힌트를 준 셈이다(he was really giving a wink and nod). 오바마가 인종 문제를 공개적을 거론할 순 없다. 많은 거부감을 불러일으키기 때문이다(He can’t talk openly about race because it pisses too many people off).”

그러나 오바마가 그처럼 넌지시 힌트(wink-and-nod approach)를 주려 했지만 또 다른 감정의 폭발은 막을 수 없었다. 그의 말이 언론에 퍼지자 보수파가 입장을 180도 뒤집었다(pulled a 180). 그들은 두어 주 발언을 자제하며 예의를 갖췄지만(the muted comity) 마침내 발작적인 분노를 표출했다(apoplectic outrage). 극우파 블로거 논객 미셸 몰킨은 오바마가 “불에 기름을 끼얹었다(pouring gas on the fire)”고 비판했다. 공화당 경선 후보 릭 샌토럼(최근 후보를 사퇴했다)은 “(오바마가) 유가족에게 끔찍한 고통을 안기는 이 사건을 이용해 사회 분열을 획책한다(seizing upon this horrific thing where families are suffering and injecting divisive rhetoric)”고 말했다. 또 다른 공화당 경선 후보인 뉴트 깅그리치 전 하원의장은 “만약 오바마를 닮지 않은 백인 소년이 피살됐다면” 오바마는 괜찮다고 생각하는지 따졌다. 뉴스위크 조사에서 백인의 과반수는 오바마가 트레이번 마틴의 비극을 잘못 다뤘다고 생각했다(a majority of whites now disapprove of Obama’s handling of the Martin tragedy).

이런 고정 관념에서 벗어날 방법은 아직 보이지 않는다. 인종 문제가 범국가적인 논란으로 확산될 때마다 오바마는 논평을 하지 않으면 안 된다고 느끼는 듯하다(feel compelled to comment). 자신이 흑인이기 때문에 당연한 일일지 모른다(which makes sense, because he is black). 또 오바마가 인종 문제를 두고 논평을 할 때마다 공화당은 반발을 하지 않으면 안 된다고 느끼는 듯하다(feel compelled to object). 그들이 오바마가 하는 모든 일에 반응하는 방식이 그렇기 때문에 그 역시 당연한 일일지 모른다. 진보파는 보수파의 인종차별을 비난한다. 보수파는 진보파가 인종 문제를 정치적 이득을 위한 수단으로 이용한다고 비난한다. 어느 쪽이든 이전보다 미국 사회에서 분열의 골이 더 깊어졌다고 느낀다(Everyone feels more divided than before).

하지만 이런 실망스러운 불화가 영원히 지속되지는 않는다(And yet these frustrating feuds won’t last forever). 궁극적으로는 오바마가 미국 대통령으로서 미국 역사책에 등장하는 백인 지도자들과 어깨를 나란히 한다는 사실 자체가 효과를 발휘하게 된다. 그때는 백인 아이들이 흑인 또래를 달리 보지 않을 것이다. 흑인 아이들도 자신을 백인 또래와 다르다고 생각하지 않을 것이다. 바라건대 그런 미래는 미국이 현재 겪는 성장통을 만회하고도 남으리라(And that, one hopes, will be more than enough to make up for whatever growing pains we’re experiencing right now).

번역 이원기

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

![집 속에 삶이 있다… 유튜버 ‘자취남’ 재밌네 [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/05/07/isp20250507000059.400.0.jpg)

![약 5분 만에 인생꿀팁 알려드립니다 ‘비치키’ [김지혜의 ★ 튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/04/27/isp20250427000053.400.0.jpg)

당신이 좋아할 만한 기사

브랜드 미디어

브랜드 미디어

윤석열 출당에 선 그은 김문수…"우리 당도 책임 있다"

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게팜이데일리

이데일리

팜이데일리

'독수리 5형제' 고공 비행 비결? 끈끈한 '전우애'

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

일간스포츠

일간스포츠

“명함 20장 두께”…역대 가장 얇은 ‘갤럭시’ S25 엣지 혁신

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

대출·코어 이어 '밸류애드' 자금 푸는 국민연금…국내 부동산시장 볕든다

성공 투자의 동반자마켓인

마켓인

마켓인

이종서 앱클론 대표 "2028년 로열티 매출 본격 발생"

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

팜이데일리

팜이데일리