“연구개발과 사람에게 될 때까지 투자한다”

“연구개발과 사람에게 될 때까지 투자한다”

1995년 2월 22일 오전, 구자경 당시 LG 회장은 긴급 사장단 회의를 소집했다. 고개 숙인 사장단 앞에서 그는 덤덤히 퇴임 의사를 밝혔다. 이날 오후 창업자 고(故) 구인회 회장의 맏손자인 구본무 회장이 그룹의 3대 회장에 취임했다. 그는 취임사에서 “남들이 불가능하다고 생각하는 것, 남이 하지 않는 것에 과감히 도전해 최고를 성취하는 강한 LG를 만들기 위해 전 조직의 역량을 세계 초우량기업 수준으로 끌어올리겠다”고 포부를 밝혔다.

20년이 지났다. 대기업 총수 중 젊은 축에 속했던 구 회장도 어느새 흰머리가 더 잘 어울리는 나이가 됐다. 변한 건 그의 외모만이 아니다. LG그룹 역시 1995년과 비교하기 어려울 만큼 확 변했다. 현재까지의 성적표만 놓고 본다면 구 회장은 ‘초우량기업으로 키우겠다’는 약속을 어느 정도 지켰다.

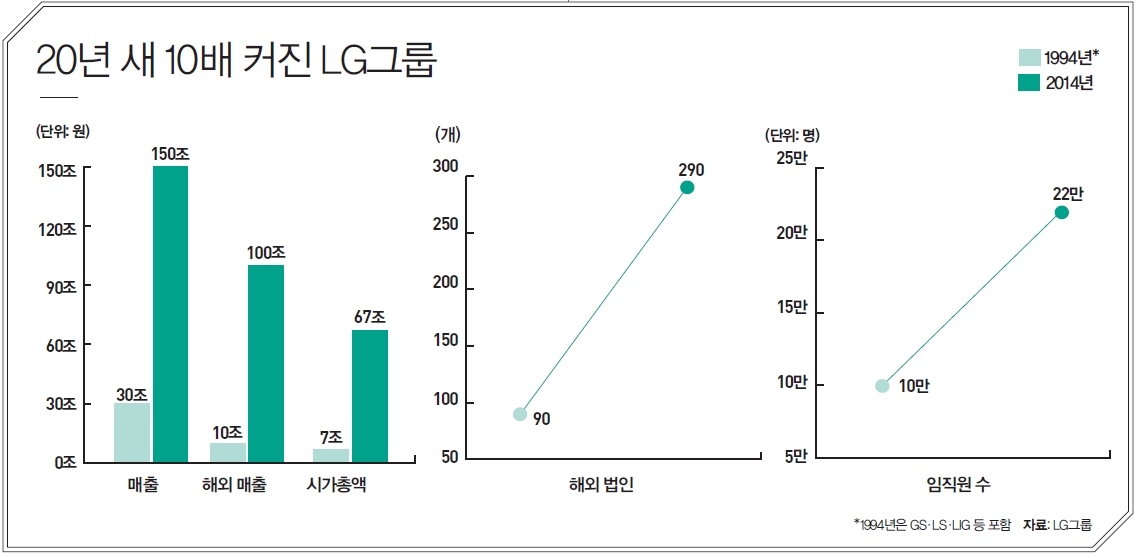

1994년 30조원이던 LG그룹 매출은 2014년 150조원으로 5배로 늘었다. 10조원 정도였던 해외 매출이 약 100조원으로 늘며 그룹의 성장을 견인했다. 상장 계열사의 시가총액 역시 7조원에서 67조원으로 크게 증가했다. 90개였던 해외 법인은 290개로, 10만 명 수준이던 임직원 수도 22만 명으로 늘었다. 1994년은 계열 분리한 GS·LS·LIG그룹 등을 포함한 수치란 걸 감안하면 성장세는 더욱 놀랍다. 디스플레이와 중대형 2차전지, 편광판 세계 점유율 1위 자리에 올랐고, 에어컨·TV 등 가전 부문에선 삼성과 글로벌 1~2위를 다투고 있다.

‘발언형’보다 ‘경청형’에 가까운 구 회장의 리더십은 LG그룹이 사세를 키우면서도 큰 잡음 없이 20년을 보낼 수 있었던 원동력이다. 반도체 빅딜, 계열 분리 등 문제될 현안이 많았지만 그때마다 구 회장은 탁월한 조율 능력을 발휘했다. LG그룹은 2000년대 들어 국내 대기업 가운데 가장 먼저 지주회사로 체제 전환을 시도했다. 지주회사인 LG 아래 LG전자와 LG화학이 두 축을 이루는 구조다. 대주주는 지주회사 주식만 보유해 포트폴리오 관리에만 주력하고, 자회사는 전문경영인과 이사회 중심으로 개별 사업에 전념하는 틀을 만들었다. LG 관계자는 “당시 외환위기를 겪으면서 대기업이 순환출자, 상호출자의 고리를 끓어야 한다는 비판의 목소리가 높았다”며 “소수의 지분을 출자해 문어발식으로 계열사를 확장하는 지배구조로는 글로벌 시장에서 살아남기 어렵다는 구 회장의 강력한 추진의지가 있었다”고 말했다. 실제로 지주회사로 바꾼 것은 LG그룹이 경영투명성과 사업경쟁력을 강화하고 주주 및 기업 가치를 높이는 전환점이 됐다. 이를 위해 LG화학을 지주회사인 LGCI와 사업자회사인 LG화학·LG생활건강으로 분리하고, LG전자는 지주회사인 LGEI와 사업자회사인 LG전자로 분할했다. 2003년 LGCI와 LGEI를 합병한 통합지주회사 ㈜LG가 출범하면서 지주회사 전환이 완성됐다. 그해 3월 지주회사 전환을 마무리한 후 구 회장은 계열사 CEO와의 릴레이 미팅에서 “앞으로는 이전보다 더 적극적인 책임경영으로 사업에만 매진해 달라”고 당부했다.

그룹 분할 과정에서도 구 회장은 ‘인화(人和)의 LG’다운 면모를 보여줬다. 1999년 LG화재(현 LIG손해보험)가 그룹에서 나갔고, 2003년엔 LS그룹이 분리됐다. 3대에 걸쳐 57년 간 이어진 구씨·허씨 두 가문의 동업 관계 역시 2005년 1월 GS그룹과의 분리로 아름답게 끝났다. 당시 알짜로 분류됐던 LG화재·LG산전·GS칼텍스 등이 떨어져 나가면서 내수 기반이 크게 흔들릴 것이란 우려가 많았다.

구 회장은 지주회사 체제 구축과 계열 분리를 진행하며 전자・화학・통신을 주력으로 삼았다. 내수 중심이던 사업 체질을 확 바꿔 지금은 매출 3분의 2를 해외에서 거두는 수출기업으로 변신했다.

특히 LG화학의 2차전지 사업은 구 회장이 연구개발을 제안한 1992년 이후 20년 동안 수많은 시행착오와 실패를 겪으며 LG의 주력 사업으로 성장했다. 1992년 당시 부회장이던 구 회장은 그룹의 미래 신성장동력 발굴을 위한 영국 출장에서 한번 쓰고 버리는 건전지가 아니라 충전을 하면 여러 번 반복해서 사용이 가능한 2차전지를 처음 접하고, 가능성을 확인했다. 돌아온 그는 당시 계열사였던 럭키금속에 2차전지를 연구하도록 했고, 1996년 럭키금속의 전지 연구조직을 LG화학으로 이전해 연구를 계속했다.

하지만 수년 간의 투자에도 가시적인 성과는 없었다. 사내에서 ‘사업을 접어야 한다’는 보고가 올라오기 시작했다. 그러나 구 회장은 “포기하지 말고 길게 보고 투자와 연구개발에 더욱 집중하라. 꼭 성공한다”며 못을 박았다. 2005년 2차전지 사업에서만 2000억원의 적자를 기록했을 때도 “여기에 우리의 미래가 있다”며 다시 한번 임직원을 다독였다. 난관을 뚫고 얻은 ‘꿀’은 달콤했다. 현재 중대형 2차전지 분야 세계 1위에 올라선 LG화학은 현대차·GM·포드·상하이자동차·아우디 등 20여 개 글로벌 완성차 업체에 전기차 배터리를 공급한다. 전기차 시장의 성장세를 감안하면 앞으로 그룹의 ‘캐시카우(현금 창출원)’ 역할을 톡톡히 할 것으로 보인다.

구 회장이 평소 회의에서 가장 강조하는 키워드는 ‘고객가치’다. 그는 2008년 연구개발 성과 보고회의에서 “지금까지의 연구개발이 새로운 기술, 그 자체를 중시했다면 이제는 고객을 만족시킬 수 있는 더 나은 방식을 찾는 연구개발로 생각의 지평을 넓혀야 한다”고 짚었다. 연구개발의 지향점이 단순한 신기술 개발이 아닌 ‘고객 만족’이라는 점을 재차 강조한 것이다.

온화한 조직 분위기도 빼놓을 수 없다. 재계에서 LG는 부드러운 조직 문화를 가진 기업으로 꼽힌다. ‘부하직원을 너무 각박하게 다루지 말라’는 게 평소 구 회장의 지론이다. 뿌리 깊은 ‘인화 경영’이 도리어 생산성을 저하시킨다는 지적이 간혹 나올 때도 그는 ‘믿고 맡기면 누구나 제 역할을 한다’며 신뢰를 나타낸다고 한다. 글로벌 금융위기로 재계에 대량 해고 소문이 무성하던 2008년 구 회장이 “사정이 어렵다고 함부로 사람을 내보내거나 뽑지 않는 일이 없도록 하라”고 지시한 일은 유명한 일화다.

과거는 과거일 뿐, 예전에 잘했다고 앞으로도 그러리란 보장은 없다. 세계 경제가 동반 침체기에 접어든 상황에서 구 회장의 고민도 더 깊어질 것이다. 지난 1월 14~15일 열린 ‘글로벌 CEO 전략회의’에는 구 회장을 비롯해 강유식 LG경영개발원 부회장, 구본준 LG전자 부회장, 이상철 LG유플러스 부회장, 차석용 LG생활건강 부회장, 박진수 LG화학 부회장 등 CEO 40여 명이 총출동했다. 회의에서는 세계 주요 시장 동향과 미래 성장산업 전망 등 글로벌 산업환경 변화에 관한 치열한 토론이 벌어졌다. 셰일 혁명이 세계 경제 및 지정학적 정세에 미치는 영향부터 신재생에너지, 스마트 제조기술 등 미래 성장산업 분야에 관한 논의가 오갔다.

LG는 미래 성장을 이끌어갈 차세대 성장엔진으로 고효율 태양광 모듈, 에너지저장장치(ESS), 가스 및 지열 활용 냉난방 시스템, 전기자동차와 같은 차세대 자동차를 집중 육성하고 있다. 이를 위해 LG는 서울 강서구 마곡산업단지에 4조원을 투자해 국내 최대 규모의 융복합 연구단지 ‘LG사이언스파크’를 짓고 있다. LG의 미래를 이끌어 갈 최첨단 연구개발 기지다. 2020년 사이언스파크가 완공되면 전자・화학・통신, 에너지・바이오 분야 2만5000명의 연구인력이 집결한다. LG그룹이 국가 신성장동력 창출을 위해 충북에 총 1조6000억원을 투자하기로 한 것도 비슷한 맥락이다. 지금까지 나온 재계의 창조경제 육성 계획 가운데 가장 큰 규모다. LG는 2월초 문을 연 충북 창조경제혁신센터를 뷰티·바이오·에너지산업의 메카로 집중 육성한다는 계획이다. 충북에 발달한 미용·태양광·생명과학산업에 LG생활건강·LG생명과학·LG화학 등 계열사의 기술 노하우를 접목해 세계적인 경쟁력을 갖춘 중소기업을 키우겠다는 것이다. 이를 위해 LG가 보유한 2만7000여 건의 특허를 공개하기로 했다. 이 가운데 3000여 건은 무료로 개방한다. ‘연구개발과 사람에게 될 때까지 투자한다’는 구본무식 뚝심이다.

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

많이 본 뉴스

1尹이 쏘아 올린 '통신3사' 담합 과징금...억울한 통신 3사, 왜?

2中서 신종 코로나 또 발견?...관련주는 벌써부터 들썩

3'무례·혐오' 포털 뉴스 댓글에 몰려...유튜브보다 많아

4 미-러 대표단, 2주 내 우크라 종전 협상 예정

5일본 '다케시마의 날' 행사 열어...정부 "즉각 폐지 엄중 촉구"

6뉴욕 경매시장에 등장한 조선 달항아리...추정가 36억원

7"美 생산 아니면 관세"...트럼프, 일라이 릴리·화이자 등 압박

8AI에 돈 쏟는 중국 IT 공룡들...알리바바도 투자 동참

9무궁무진한 AI, K콘텐츠와 만난다면