바이오

[최은경 기자가 만난 ‘판교밸리언’(4) 양윤선 메디포스트 대표] “바이오 기업들 더욱 저돌적이어야”

- [최은경 기자가 만난 ‘판교밸리언’(4) 양윤선 메디포스트 대표] “바이오 기업들 더욱 저돌적이어야”

5월 18일 식약처는 희귀질환·암 같은 일부 질환 치료 신약에만 허용하던 조건부 허가제를 알츠하이머·뇌경색 등으로 확대한다고 밝혔다. 보통 신약 임상시험은 3상까지 하는데 2상 시험 자료로도 허가를 내주겠다는 얘기다. 메디포스트는 줄기세포를 이용한 알츠하이머성 치매 치료제 ‘뉴로스템’의 임상시험(1상, 2상 전기)을 하고 있다.

5월 24일 메디포스트 본사에서 만난 양윤선(52) 메디포스트 대표는 “꼭 필요한 약이 개발될 때까지 10~15년 걸려 안타까웠는데 이번 규제 완화는 잘한 일”이라며 “앞으로 바이오 기업의 개발 의지가 더욱 강해질 것”이라고 긍정적으로 평가했다. ‘조건부 허가가 난립하면 안전성에 문제가 있지 않겠느냐’는 질문에 “정상적으로 심사하고 규정을 지키면 괜찮을 것”이라며 “다만 제도를 잘 운용하려면 정부 조직이 수평적·합리적으로 돌아가야 한다”고 말했다.

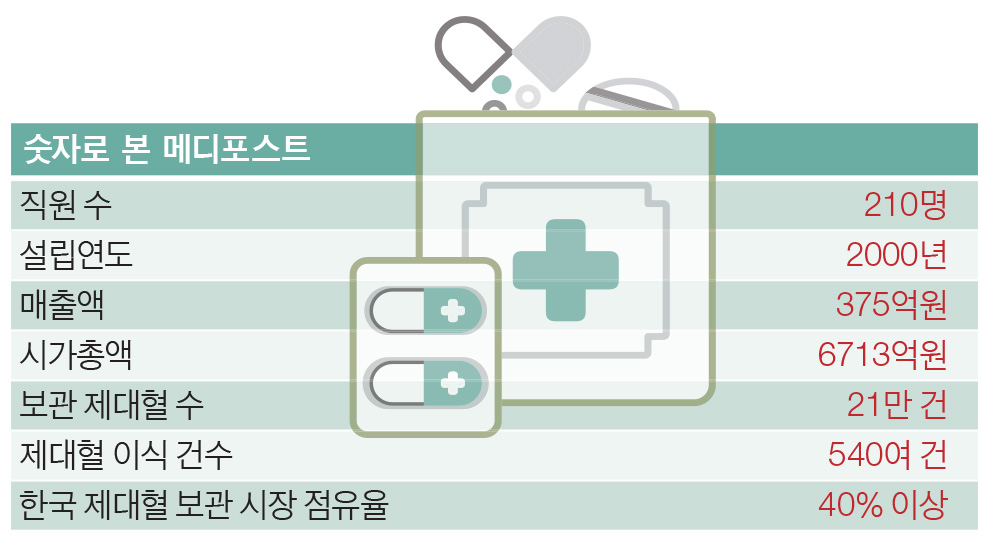

제대혈 보관 시장 독보적 1위

뉴로스템 역시 임상에 성공하면 줄기세포를 이용한 세계 최초의 치매 치료제가 된다. 폐 질환 치료제 ‘뉴모스템’은 한국에서 2상 시험을 끝내고 미국에서 1·2상 임상시험 중이다. 이 외에 뇌졸중·급성호흡부전증후군·루게릭병에 대한 전(前)임상 연구도 하고 있다.

현재 메디포스트 매출에서 가장 큰 비중을 차지하는 사업은 신생아의 제대혈에서 줄기세포를 분리해 보관하는 제대혈 은행 ‘셀트리’다. 지난해 매출 375억원 가운데 68%가 여기서 나왔다. 양 대표는 “한국 가족 제대혈 보관 시장의 40% 이상을 차지한다”며 “현재 제대혈 21만 개를 보관 중이고 540여 건의 제대혈 이식을 했다”고 말했다. 이어 그는 “제대혈에 있는 조혈 모세포(혈액을 만드는 세포)와 간엽줄기세포(연골·뼈·근육·신경 등으로 자라는 세포)가 손상된 조직을 원형에 가깝게 복원하기 때문에 제대혈을 보관하면 백혈병, 소아암, 재생불량성 빈혈 등의 난치병을 치료할 수 있다”고 설명했다. 메디포스트는 2005년 재생불량성 빈혈인 4세 아동에게 한국 최초로 자가(自家) 제대혈을 이식하는 데 성공했다.

이 회사는 최근 화장품 시장에도 도전장을 냈다. 지난해 여름 ‘셀피움’ 브랜드를 내고 온라인 시장, 면세점 등에서 줄기세포 배양액이 함유된 기능성 화장품을 판매하고 있다. 아직 성과는 크지 않다. 양 대표는 “줄기세포에 대한 부정적 인식을 없애고 소비자에게 기술적인 부분을 쉽게 설명하는 것이 관건”이라고 말했다.

양 대표가 메디포스트를 설립한 것은 2000년이다. 서울대 의학과를 졸업하고 같은 학교 대학원에서 석·박사 학위를 받았다. 사업을 하기 전에는 서울대학교병원·삼성서울병원에서 임상병리과 전문의로 일하며 제대혈 보관 업무를 했다. “백혈병·소아암 환자들이 골수 기증자가 없어 이식을 못 받는 상황을 보면서 제대혈 보관과 난치성 질환 치료 연구가 절실하다는 것을 깨달았어요.”

처음엔 경영자로 나설 생각이 아니었다. 기술 임원으로 참여했다가 동업자에게 사기를 당해 직접 발 벗고 나선 것. 양 대표는 전국의 산부인과를 다니며 산모와 의사에게 제대혈 보관이 필요하다고 알렸다. 서울의 작은 임대 사무실에서 직원 10명과 함께 연구·영업을 병행했다. “늘 힘든 일이 생기지만 포기하고 싶던 적은 없었어요. 의사일 때는 정해진 대로 살았지만 사업을 했기 때문에 새로운 경험을 할 수 있잖아요.”

그는 매사 긍정적이다. 고민하는 대신 ‘정리정돈’을 한다. “이미 벌어진 일은 어쩔 수 없으니까요. 후회하기보다 내가 할 수 있는 일을 하나씩 정리해나가는 거죠.” 그의 긍정적인 사고방식은 지난 16년 동안 앞을 보며 올 수 있었던 원동력이다. 10명이던 직원은 210명으로 늘었고 지난해 매출 375억원을 기록했다. 또 미국·유럽의 국제 특허 38건을 포함해 59건의 특허를 보유하고 있다. 임직원 중 연구 인력이 절반 이상으로 매년 매출의 30~50%를 연구개발에 투자한다.

조인트 벤처로 중국·일본 진출 계획

위험도가 높은 사업 분야지만 양 대표는 포기하지 않고 한 우물을 파겠다고 말했다. “한국 바이오 기업의 연구개발에 대한 투자가 말도 못하게 부족하지만 의료 시스템이 표준화된 것은 강점입니다.” 조인트 벤처(공동 사업체) 형태로 중국과 일본에 진출할 계획도 밝혔다. “미국의 암젠은 수십 년 동안 실적이 나지 않는데도 꾸준히 연구개발에 몰두해 대형 바이오 기업으로 성장했어요. 더 과감한 도전정신과 저돌성이 필요합니다. 판교는 그런 에너지를 얻기 좋은 곳이지요.”

- 최은경 기자 chin1chuk@joongang.co.kr

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

많이 본 뉴스

많이 본 뉴스

MAGAZINE

MAGAZINE

Klout

Klout

섹션 하이라이트

섹션 하이라이트

브랜드 미디어

브랜드 미디어

- 모아보기

- 일간스포츠

- 이데일리

- 마켓in

- 팜이데일리

![“늘 마지막이라고 생각”… 예예, 미워할 수 없는 ‘킹’ 유발자 [IS인터뷰]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/03/11/isp20250311000307.400.0.jpg)

![인터스텔라 한 편 뚝딱... 집에서 보는 ‘실감나는 우주’ [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/03/16/isp20250316000120.400.0.jpg)

![김흥국, 나경원 캠프 합류…”보수 뭉쳐야 한다는 마음” [IS인터뷰]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/02/27/isp20250227000441.230.0.jpg)

![김흥국, 나경원 캠프 합류…”보수 뭉쳐야 한다는 마음” [IS인터뷰]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/02/27/isp20250227000441.168x108.0.jpg)

![[EU있는경제]투자만이 살 길…PE 규제 허물고 반등 노리는 英](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041800893B.jpg)

![[마켓인]대선 앞두고 STO 재점화…두각 드러내는 선두주자들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041800885T.jpg)

![[마켓인]SK실트론 인수전에 '빅4' 사모펀드 총출동…각축전 예고](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041800871T.jpg)

![[동물실험 폐지 명암] 투심 쏠린 토모큐브, 빅파마가 주목하는 까닭①](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041700440B.jpg)

![껄끄러운 산부인과 검사, 자가채취로 해결…바이오다인의 야심작[편즉생 난즉사]⑨](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041600355T.jpg)

![임상에 울고 웃는 바이오株…인벤티지랩·티움바이오 '방긋'[바이오 맥짚기]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041800203T.jpg)

![美FDA인력 감축 칼바람 여파 '촉각'[제약·바이오 해외토픽]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041900112T.jpg)

당신이 좋아할 만한 기사

브랜드 미디어

브랜드 미디어

‘충청의 사위·아들·친구’…중원 표심 공략 나선 후보 3人

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

일간스포츠

이데일리

“어머니, 아버지 저 장가갑니다”…‘결혼’ 김종민 끝내 눈물

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

일간스포츠

일간스포츠

이재명 제시했던 '코스피5000'…한국 증시 상승 조건은

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

[EU있는경제]투자만이 살 길…PE 규제 허물고 반등 노리는 英

성공 투자의 동반자마켓인

마켓인

마켓인

[동물실험 폐지 명암] 투심 쏠린 토모큐브, 빅파마가 주목하는 까닭①

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

팜이데일리

팜이데일리