“집값 떨어뜨린 부동산 안정화 정책, 사실상 1기 신도시 개발 뿐"

[사전청약이 사라진다]②

정권마다 바뀐 부동산 정책

박근혜 정부 '빚 내서 집 사라'

문재인 정부 “급등한 집값을 되돌려 놓겠다”

부동산 업계 관계자는 최근 정부가 폐지한다고 밝힌 사전청약 제도에 대해 이렇게 말했다. 그는 “역대 대부분의 정부가 펴온 정책을 보면 집값 안정화를 위해 내놓은 제도는 주택 가격의 점진적인 우상향, 혹은 현상 유지로 보인다”고 말했다. 그런 측면에서 집값 하락에 영향을 주지 못했던 사전청약 제도도 집값 안정화 정책으로 볼 수 있다는 것이다.

실제 문재인 정권은 26번의 부동산 안정화 정책을 내놨는데, 임기 내내 집값이 올랐다. 2021년 경제정의실천시민연합(경실련)이 2003년 1월부터 2020년 12월까지 서울시 22개 단지의 6만3000여 가구 시세를 정권별로 비교·분석한 결과를 보면 문재인 정부 출범 후 2020년까지 서울 전용 82.5㎡(25평) 아파트값은 6억6000만원에서 11억9000만원으로 약 82% 급등한 것으로 나타났다.

문 전 대통령은 재임 시절인 2019년 11월 “부동산 정책은 자신 있다”, 2020년 1월에는 “투기와의 전쟁에서 지지 않을 것”, “급등한 집값을 되돌려 놓겠다”고 했지만, 이듬해 “부동산만큼은 정부가 할 말이 없는 그런 상황”이라고 사과의 표현을 해야 했다.

건설업계 관계자는 “노태우 정부에서 거의 유일하게 집값 떨어뜨리기 정책이 성공했는데, 1기 신도시 개발로 분당‧일산 등에 30만 호를 공급한 게 주효했다”고 말했다. “그는 이후 정부에서 부동산 안정화를 외쳤지만, IMF 사태나 리먼브라더스 사태를 제외하면 사실상 집값은 계속 올랐다고 봐야 한다”고 했다.

일각에서는 정부가 집값 상승보다 하락에 민감하다고 지적한다. 우리 국민 자산의 상당 부분이 부동산에 묶여있는 상황에서 부동산 가격이 급락하면 가계는 물론 국가 경제 위기로도 이어질 수 있기 때문이다.

지난해 12월 한국은행과 통계청, 금융감독원이 발표한 ‘2023년 가계금융복지조사 결과’를 보면 2023년 3월 말 기준 가구당 평균 자산은 5억2727만원으로 집계됐다. 이는 전년 대비 3.7% 감소한 수준인데, 2012년 관련 통계 작성 이후 처음이다. 평균 자산 감소의 주된 원인은 부동산 가격 하락으로 나타났다. 가계가 보유한 자산 중 부동산 등 실물자산이 차지하는 비중은 76.1%에 달하는데, 주택자산이 10% 감소하면서 전체 평균 자산이 쪼그라든 것이다.

문제는 가구주 연령대가 높을수록 전체 자산 중 실물자산이 차지하는 비율이 크다는 점이다. 50~59세의 실물자산 비중은 75.7%인데, 60세 이상은 82%를 실물자산으로 보유했다. 부동산 가격이 하락하면 고령자들의 노후 문제도 심각해질 수 있다는 뜻이다.

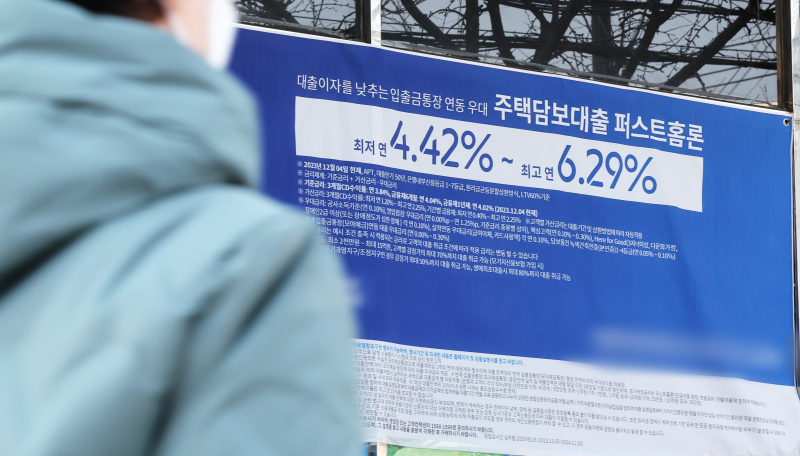

2008년 글로벌 금융위기와 공급 과잉으로 주택 가격이 하락한 이후 박근혜 정부가 주택 시장 정상화 정책을 편 것도 이와 무관하지 않다는 평가다. 박근혜 정부는 경기 회복을 위해 각종 규제를 완화했다. 서민 주거 안정 정책을 포함해 대출 규제 문턱을 대폭 낮추면서 ‘빚내서 집 사라는 부동산 정책’이라는 비판을 받기도 했다.

당시 최경환 부총리 겸 기획재정부장관은 ‘초이노믹스’로 불리는 경기 부양책으로 전 금융권에 주택담보인정비율(LTV)과 총부채상환비율(DTI)을 70%로 일괄 적용했다. 예를 들어 LTV가 70%면 10억원짜리 아파트를 구매하려는 개인이 빌릴 수 있는 주택담보대출액은 최대 7억원이라는 뜻이다. 현재 규제 지역의 경우 무주택자는 LTV 50%, 다주택자는 30%로 제약을 받는 것과 비교하면 얼마나 파격적인 조건인지 짐작할 수 있다.

믿을 곳은 서울 ‘똘똘한 한 채’

정부의 부동산 안정(정상)화 정책이 상황에 따라 수시로 바뀌고 다주택자에 대한 규제는 강화하면서 주택시장의 매수세는 ‘똘똘한 한 채’로 집중되고 있다. 소득 증가, 대형 아파트 공급 부족, 교통과 직주근접 등 이점을 지닌 서울 강남 등 초고가 아파트가 인기를 끌고 있는 것이다. 주택 가격 상승기에는 매매 시장을 선도하고 하락기에도 상대적으로 타격을 덜 받는다는 것도 똘똘한 한 채의 특징이다.

지난해 7월 한국은행이 ‘거시건전성 정책이 우리나라 가구의 부채 및 자산 불평등에 미친 영향’ 보고서를 보면 2017년부터 시행한 부동산 조정대상지역에 대한 LTV, DTI 규제 강화가 가계부채를 잡는 데는 효과가 있었지만, 해당 지역의 주택자산은 오히려 증가한 것으로 나타났다. 조정대상지역에 대출 규제를 강화했음에도 주택자산은 9.3% 증가했다는 것이다. 대출 규제가 강화됐던 부동산 조정대상지역 대부분이 서울이었던 것을 고려하면 부동산 매수세는 서울로 몰렸다는 뜻으로 풀이된다.

지난달 전국 주택종합(아파트·연립·단독주택 등) 가격이 0.05% 내린 가운데서도 서울(0.00%→0.09%)은 보합에서 상승 전환한 것으로 나타났다. 서울 안에서도 성동구(0.25%), 용산구(0.22%), 마포구(0.21%), 광진구(0.13%), 서초구(0.2%), 송파구(0.2%)가 상승세를 보였다.

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

많이 본 뉴스

1'큰 거 온다' 일본, 30년 남았나…"대지진 땐 30만명 사망"

2산불로 ‘여의도 5배’ 과수원 피해…정부, 영농재개 긴급지원

32월 '트리플 증가'에도 웃지 못한 韓 경제, 왜?

4 원/달러 환율 ‘금융위기’ 이후 최고...종가 1472.9원

5내달 ‘슈퍼관세데이’ 코 앞으로…비트코인 8만선 무너지나

6한앤컴퍼니, ‘특수가스 글로벌 1위’ SK스페셜티 지분 85% 인수

7K-스타트업 생태계에 대한 관심 줄어…글로벌 자본 미국 시장으로 집중

8“대출 경험 有” 청년 절반은 23살부터 빚진다…잔액은 얼마?

9공매도 재개 첫날, 트럼프 관세 공포 겹치며 무너진 증시 향방은