- [벽 부딪힌 의료 AI]①

테크 공룡, 신약 개발 혁신 위해 기술 공개

개인정보보호·데이터 수집 등 과제는 산적

올해 1월 10일(현지시각) 미국 샌프란시스코에서는 제약·바이오 분야 전문가들과 투자자들, 정보통신(IT)업계 리더들이 모인 만찬이 열렸다. 젠슨 황 엔비디아 창업자는 이 자리에서 AI를 활용한 신약 개발 기술을 ‘제2의 AI 컴퓨팅 혁명’이 일어날 분야로 꼽았다.

엔비디아는 AI 반도체 시장의 80%를 장악한 ‘공룡’ 기업이다. AI가 정보를 학습할 때 그래픽처리장치(GPU)가 필요하므로, 오픈AI가 챗GPT를 공개한 이후 AI 학습·추론을 위한 GPU 수요가 폭발하며 엔비디아는 구글과 인텔 등 다른 테크 공룡을 제치고 시장에서 독주하고 있다.

이런 엔비디아를 이끄는 젠슨 황의 눈이 신약 개발로 쏠렸다는 점은 주목할 만하다. AI를 비롯한 첨단기술은 태동기에 막대한 자금을 끌어당기는데, 엔비디아도 AI 신약 개발 기술에 투자를 아끼지 않을 가능성이 커서다. 엔비디아는 실제 AI 기반 신약 개발과 관련한 기술 기업에 연달아 투자했다.

AI 신약 개발을 향한 테크 공룡의 관심은 엔비디아에 국한한 일은 아니다. 구글의 AI 기업 딥마인드는 단백질의 3차원(3D) 구조를 예측할 수 있는 생성형 AI 모델 ‘알파폴드’를 공개했고, 구글의 또 다른 자회사 아이소모픽 랩스는 기업들이 알파폴드를 신약 개발에 쓸 수 있는 사업을 추진하고 있다.

엔비디아도 AI 신약 개발 모델 ‘바이오니모’를 개발해 다국적 제약사와 협력을 확대하고 있다. 바이오니모는 염기서열, 아미노산서열, 화합물·단백질 구조 등 생체분자 언어를 학습해 단백질 구조를 예측하고 화합물을 생성하는 AI 파운데이션 모델을 구축하는 기술이다.

기업들은 바이오니모를 활용해 신약 개발에 필요한 여러 요소를 얻을 수 있을 것으로 기대된다. 앞서 다국적 제약사 암젠은 바이오니모로 ‘프레이야’를 구축했다. 프레이야는 3000만명의 5억개 유전자 데이터가 저장된 생성형 AI 모델이다. 엔비디아는 프레이야로 기존의 방식보다 7배 빠르게 데이터를 처리할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

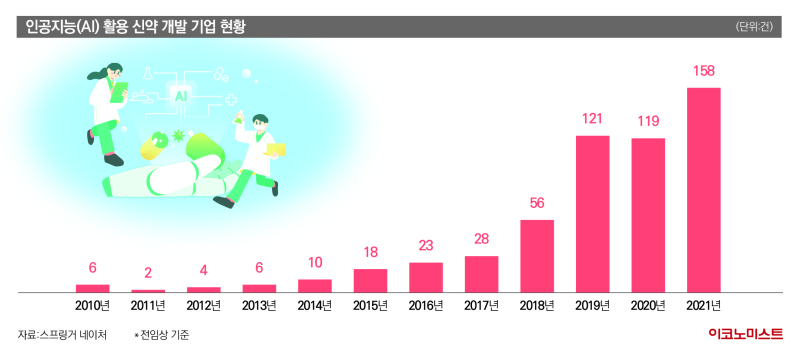

다국적 제약사가 테크 공룡들과만 손을 잡는 것은 아니다. 유망 기술을 보유한 AI 신약 개발 기업을 발굴, 이들의 플랫폼 기술을 활용하고 있다. 여러 시장조사기관의 발표를 종합하면, 주요 20개 다국적 제약사가 기존의 방식으로 신약을 개발한 건수는 2010년 705건에서 2021년 333건으로 줄었지만, AI를 신약 개발에 활용한 건수는 같은 기간 6건에서 158건으로 크게 늘었다.

실제 길리어드는 신약 개발에 AI 기술을 적용하기 위해 미국의 기업 제네시스 테라퓨틱스의 AI 신약 개발 기술 ‘젬스’를 활용하는 계약을 체결했다. 제네시스 테라퓨틱스는 다국적 제약사인 제넨텍, 일라이 릴리 등과 협력한 기업이다. 일라이 릴리도 AI 기술로 리보핵산(RNA) 표적 물질을 찾아내는 기술을 보유한 제네틱 립과 AI 기반 신약 개발 계약을 체결하기도 했다.

AI가 산업계 곳곳을 변화시켰다는데 이견은 없다. IT업계는 물론 제약·바이오업계까지, 산업계 대다수에서 AI 기술을 유행처럼 도입하는 이유도 ‘저비용 고효율화’를 위해서다. 하지만 이런 첨단기술이 제대로 된 성과로 이어지기까지 시간이 걸릴 것이란 분석도 시장 곳곳에서 나오고 있다.

특히 이제 막 관련 기술이 쏟아지는 제약·바이오업계는 더 그렇다. 미국의 정보기술연구자문업체 가트너의 ‘하이프 사이클’에 따르면 첨단기술은 기술 출현-기대 정점-환상 소멸-기술 성숙-기술 안정의 다섯 단계를 따른다. 신약 개발에 AI 기술을 도입하려는 움직임도 정점에 달한 이후 거품이 걷히는 단계를 맞이할 것이라는 뜻이다.

신약 개발에 AI 기술을 활용하려는 시도는 많은 쟁점을 안고 있기도 하다. AI 모델은 통상 많은 데이터를 확보하는 것만큼이나 활용 목적에 맞는 데이터를 수집하는 일이 중요하다. 문제는 신약 개발 데이터는 제약사의 생존을 결정할 수 있는 자산이라 공개를 꺼린다는 점이다.

김화종 한국제약바이오협회 AI신약융합연구원 원장은 신약 개발에 AI 기술 도입이 더뎠던 이유로 “데이터가 공개돼 있지 않다”는 점을 꼽았다. 기업이 후보물질 발굴, 임상시험 진입, 신약 허가를 받기까지 많은 실패를 거치는데, 시간이 오래 걸리는 만큼 데이터도 많지 않고 기업이 정보를 공개할 유인도 없다는 뜻이다.

개인정보도 AI 기술이 풀어야 할 과제다. 이노크라스를 창업한 이정석 한국과학기술원(KAIST·카이스트) 의과학대학원 교수는 ‘AI로 다시 쓰는 바이오 혁신’ 강연에서 “돌연변이는 ‘타고난’ 것과 ‘획득한’ 것이 있는데, 이 중 획득한 돌연변이는 암과 관련돼 있다”며 “획득한 돌연변이는 타고난 돌연변이와 상호작용할 때가 많아 (데이터를 활용하면) 개인정보 문제가 100% 없다고 말할 수는 없다”고 했다.

다만 “획득한 돌연변이도 환자 개인의 유전적 민감성과 거의 관계없으며, 암을 만든 작동 방식(매커니즘)의 지도만 들어있을 뿐”이라며 “(산업계에서 이런 데이터를 활용하지 못하도록) 무조건 막을 수는 없다”고 강조했다. 개인정보 문제가 발생할 것을 우려해 사전 규제로 AI 기술의 활용을 미리 막아선 안 된다는 뜻이다.

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

!["장화에 샤넬, 루이비통 모양?"...올해도 보이는 '명품 장화', 얼마? [얼마예요]](https://image.economist.co.kr/data/ecn/image/2025/09/20/ecn20250920000018.400.0.jpg)

![직장인 취향 저격 햄스터가 있다?... AI ‘김햄찌’의 공감 드라마 [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/09/13/isp20250913000049.400.0.jpg)

당신이 좋아할 만한 기사

브랜드 미디어

브랜드 미디어

곽상훈 에이티넘 부사장 “바이오 투자는 모 아니면 도”[바이오 VC 집중조명]⑦

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

이데일리

일간스포츠

'우와!' 조규성, 득점 터뜨리고 상의탈의 '미쳤다'

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

일간스포츠

일간스포츠

트럼프-시진핑, 내달 경주서 첫 대면…판 커진 APEC(재종합)

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

[마켓인]스타트업도 한류? 日고베시, 한국 스타트업 ‘정조준’

성공 투자의 동반자마켓인

마켓인

마켓인

김주희 인벤티지랩 대표 “마약중독 치료제, 필요시 추가 개발도 가능”

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

팜이데일리

팜이데일리