[women & leadership] MYSTERIOUS MERKEL

- [women & leadership] MYSTERIOUS MERKEL

한때 ‘유럽의 여왕’으로 불리던 앙겔라 메르켈(57) 독일 총리는 수염을 말끔하게 깎은 깔끔한 차림의 보좌관과 측근들을 거느리고 다니길 좋아한다. 그리고 그들 대다수가 금발이다. ‘신사는 금발을 좋아해’가 아니라 ‘숙녀는 금발을 좋아해’라고 해야 할까? 매끈한 말솜씨를 자랑하는 그녀의 유능한 대변인 울리히 빌헬름과 그녀가 독일 대통령으로 선택한 등이 꼿꼿한 크리스티안 불프가 대표적인 예다.

The Lady prefers blonds. Angela Merkel, 57, once dubbed the Queen of Europe, likes to surround herself with smooth-shaven, uncrumpled, and, yes, often blond courtiers and allies. Just look at her most successful spin doctor, the velvety Ulrich Wilhelm. Or the man she chose for Germany’s president, the straight-backed Christian Wulff.

그녀가 분데스방크(독일 중앙은행) 총재로 지명한 경제 고문 옌스 바이드만도 이들과 유사한 유전자를 타고난 듯하다. 하지만 메르켈이 중요하게 여기는 건 그들이 지닌 게르만 민족다운 특성이나 차림새가 아니라 세계 경제위기에 대처하는 이성적인 태도다. ‘확신이 안 서면 규칙을 따르라(If in doubt, stick to the rules)’는 것이다.

몇 년 전 기자는 메르켈 총리와 인터뷰를 한 후 총리실과 입씨름(run-in)을 벌인 적이 있다. 총리실에서는 내가 공개해서는 안 될 정보를 공개했다고 말했다. 빌헬름 대변인이 전화에 대고 “총리께서는 이 일을 용납할 수 없는 행동으로 생각하신다(The chancellor believes this to be unacceptable behavior)!”고 소리쳤다. ‘질서의 여왕(the Mistress of Order)’ 메르켈 총리는 당시 “영국은 페어 플레이의 본고장이 아니었던가(We thought Britain was the home of fair play)!”라고 유감을 표시했다고 한다. 채권시장이 유로존 각국의 경제에 개입하기 시작한 최근 상황(the bond markets’ sudden whistle-blowing power over individual euro-zone economies)에 당황한 메르켈과 총리실은 이 보잘것없는 기자에게 그랬듯이 유럽 대륙 전체에 독일식 질서를 강요하려 든다. 별로 보기 좋은 모습은 아니다.

독일인들에게 페어 플레이는 운동 경기보다 유럽의 강국으로서 자국이 당연히 누려야 할 권리(a sense of entitlement)와 상관 있다. 이런 권리를 제대로 누리지 못하고 있다는 독일인들의 불만이 확실한 국가적 이슈(a harder-edged national agenda)로 굳어질 가능성이 어느 정도냐가 문제다. 이는 앙겔라 메르켈을 둘러싼 수수께끼의 핵심이기도 하다(it goes to the core of the enigma of Angela Merkel). 독일은 유럽 대륙 최대의 경제국으로서, 또 경제위기에 따른 대부분의 비용을 부담해야 하는(that will therefore have to foot most of the bills) 나라로서, 부실 국가들에 조건과 기준을 제시할 권리가 있다고 주장한다. 독일은 과거에 유럽 중앙은행(ECB)이 분데스방크의 정치적 독립성과 반(反)인플레 원칙을 그대로 따라야 한다고 주장했다. 그것은 독일인들이 사랑하는 마르크화를 포기하는 절대적인 조건(absolute condition for abandoning its beloved Deutsche mark)이었다. 그때와 마찬가지로 이번에도 독일은 그리스를 비롯한 부실 국가들(the stragglers)을 구제해 주는 대신 독일식 재정원칙을 언제, 어디서나 적용하기를 원한다.

지금까지 유럽의 5개국이 경제위기에 제대로 대처하지 못해 극심한 재정난에 처했다. 메르켈의 측근들은 현재 이들 국가(PIIGS: 포르투갈, 이탈리아, 아일랜드, 그리스, 스페인)가 나라 살림을 잘못한 탓에 벌을 받고 있다(are now being punished for their sloppy housekeeping)고 말했다. 이탈리아에 새로 들어선 기술관료 정부(technocratic government)의 마리오 몬티 총리는 “매우 독일적(very German)”이라고 일컬어진다. 유럽 중앙은행의 신임 총재 마리오 드라기도 마찬가지다. 독일 기민당의 한 원로의원은 “어떤 나라도 돈을 쓸데없이 낭비하기를 바라진 않는다(No nation wants to have its money thrown out of the window)”고 말했다. “우리는 부실 국가들이 반드시 제재를 받도록 서면 약속 등을 통해 못박아 두길 원한다(We want cast-iron guarantees, promises in writing, reassurance that miscreants will be punished).”

독일 유권자들은 독일 정부의 유로위기 처리 과정에서 소외되다시피 했다(are almost marginal). 모든 결정은 메르켈 총리와 바이드만 총재를 중심으로 한 소수의 지도자들이 내렸다. 궁극적으로 유럽연합(EU) 결속 유지의 책임은 메르켈이라는 한 여성의 어깨 위에 놓여 있다(the responsibility for holding the European Union together has fallen on the shoulders of a woman). 메르켈은 동독에서 성장했고, 공산 제국이 붕괴될 당시에 정치적 성숙기를 맞았다. 1989년 11월 베를린 장벽이 무너졌을 때 그녀는 역사의 현장을 지켜보러 달려가지 않았다(she didn’t rush off to watch history in the making). 그대신 매주 하던 대로 사우나에 갔다(she went for her weekly sauna session).

오래 전 시작된 경제위기에 대한 메르켈의 늑장 대응(her delayed response)에 실망한 사람들은 농담삼아 “그녀가 또 다시 사우나에 들어앉아 있는 듯하다(she seems to have retreated to the sauna again)”고 말한다. 이번엔 2년이란 긴 시간 동안 말이다. 독일 야당 지도자 프랑크-발터 슈타인마이어는 ‘메르켈의 법칙(a Merkel Law)’이 있다고 말했다. “메르켈이 어떤 정책을 강력하게 배제하면 할수록 그녀가 결국 그 정책을 채택할 확률이 높아진다(The more fiercely Merkel rules something out, the more certain it is that she will eventually adopt that policy).” 유로위기 대처 방안이나 일본 후쿠시마(福島) 원전 사고 후에 내놓았던 핵에너지 관련 약속 등에서 갑자기 방향을 튼 것이 그 예다.

그렇다면 메르켈이 위기 관리에 이렇게 굼뜬 이유가 뭘까? 전기작가 마르고트 헤켈은 세계 지도자 중 사생활이 가장 잘 안 알려진 메르켈의 성격을 엿보게 해줄 한가지 일화를 파헤쳐 냈다(truffled out an anecdote). 메르켈은 학창 시절 수영을 배울 때 다이빙을 몹시 두려워했다(had an inordinate fear of diving). 어느날 그녀는 수영장에서 제일 높은 다이빙대에 올라가 꼼짝 않고 서 있었다. 자기 자신과 싸움을 벌이고 있는 듯했다. 수업 종료를 알리는 종이 울리던 바로 그 순간(at the precise moment when the school bell rang) 그녀는 수심이 깊은 쪽으로 뛰어내렸다(she dived into the pool’s deep end). 그리고 살아남았다. 난 이 일화가 어떤 교훈을 주는지는 잘 모르겠다(I cannot pin down the moral of this story). 하지만 그녀가 오랫동안 망설이다가 결국 용기를 내서 행동을 취하는 성격이라는 사실 정도는 짐작할 수 있다. 또 정신과 의사가 아니더라도 그녀가 왜 그렇게 시간을 끌다가 뛰어내렸는지 몇 가지 다른 이유들을 추측해 볼 수 있다.

우선 단순히 운동신경이 둔하기(uncoordinated) 때문일 가능성이 있다. 그녀는 발육이 더딘 편이었다(a slow developer). 다섯 살 때 혼자서 한발짝씩 계단을 오르내리는 연습을 했다. 지금도 신체활동을 하려면 정신을 집중해야 한다. 어쩌면 다른 사람들 앞에서 실수하는 모습을 보이는 걸 두려워했기 때문인지도 모른다. 그렇다면 왜 정해진 수업 시간이 끝나기 전 마지막 순간에(exactly within the allocated time of the lesson) 뛰어내렸을까? 수업 종료 종이 울린 뒤 3분쯤 지난 다음이라면 수영장이 텅 비었을 텐데 말이다. 그녀는 학창 시절에도 규칙을 엄격하게 준수했기 때문일까? 메르켈은 규칙이 허용하는 한도까지(until she had stretched the rules to the very limit) 다이빙대 위에 서 있었다. 그리고 결국 그 규칙의 틀에서 벗어나지 않고(she remained within them) 시간 안에 뛰어내렸다. 어쩌면 이 순간이 그녀의 인생에서 가장 기억에 남는 순간(a Rosebud moment)이었을지 모른다. 그래서 지금도 독일의 규칙에 따라 유로존의 신뢰를 회복시키려고 노력하는지도 모른다.

내가 가장 좋아하는 메르켈의 일화는 1981년 그녀가 첫째 남편 울리히 메르켈을 떠날 때의 이야기다. 그들은 라이프치히에서 물리학을 공부하던 시절에 만나 결혼했다. 두 사람은 동베를린으로 이사했고, 앙겔라가 박사과정을 이수하던 3년 동안 울리히 혼자 아파트를 꾸몄다. 아파트가 산뜻하게 단장됐을 무렵(when the place was spick-and-span) 그녀는 남편을 떠났다. 울리히는 “어느날 갑자기 그녀가 짐을 꾸리더니 집을 나갔다(One day, she just packed her things and moved out)”고 말했다. 한마디 설명도 없었다. 그녀는 살림살이 중 딱 한 가지, 냉장고만 가져갔다. 그것도 울리히가 집을 비운 사이에 말이다. 앙겔라 메르켈은 그런 사람이다. ‘냉장고를 들고 도망친 여자(a woman who runs away with a refrigerator)’다.

메르켈과 진정으로 가깝게 지내는 사람은 아무도 없다(Nobody really gets close to the chancellor). 지금의 남편 요아힘 사우어는 양자화학(quantum chemistry) 분야의 유명한 석학으로 미래의 노벨상 수상자로 자주 거론된다. 하지만 바그너를 좋아하고(독일 언론은 그에게 ‘오페라의 유령’이라는 별명을 붙였다) 등산을 즐긴다는 점 외엔 그에 대해 별로 알려진 바가 없다. 이들 부부의 대화를 엿들은 사람들(those who have eavesdropped on the couple’s conversations)은 격식을 차린 말투에(by their formality) 놀란다. 저녁 식탁에서도 이들은 주로 과학(메르켈도 박사과정 때 양자화학을 연구했다)과 음악, 그리고 사우어의 장성한 두 자녀 이야기를 한다고 알려졌다. 메르켈은 정치와 사생활을 엄격하게 구분한다(There’s little intermingling of her political and private life). 한때 그녀의 멘토였던 헬무트 콜 전 독일 총리(현재 81세로 휠체어에 의지할 만큼 건강이 좋지 않다)의 성격과 매우 대조적이다. 콜은 자신이 생각하는 유럽의 비전을 여러 사람에게 이야기했다.

메르켈과 콜의 관계를 되짚어 보면 유럽 문제를 대하는 메르켈의 방식을 짐작할 수 있다. 그 둘의 관계는 나이든 이상가(visionary)와 젊고 자기불신에 찬 실용주의자(self-doubting pragmatist)의 갈등으로 요약된다. 또 콜의 과장되고, 때로는 건방진(his effusive, often arrogant) 스타일은 늘 결과를 먼저 생각하고 변화의 속도를 늦추려는(to calculate outcomes and slow down the pace of change) 메르켈의 조심스러운 스타일과 대조적이었다. 전쟁세대였던 콜(그는 피난 갔다가 공습으로 불탄 고향 루트비크스하펜으로 돌아가는 길에 배고픔의 고통을 처음 알게 됐다고 말하곤 했다)은 프랑수아 미테랑 전 프랑스 대통령 같은 인물들과 유대감을 느꼈다(found a common language). 미테랑이 전쟁 당시의 경험을 회상하는 연설을 듣고 콜은 눈물을 흘렸다. 사실 콜은 자주 울었다. 하지만 메르켈은 울지 않는다. 적어도 남들이 보는 앞에서는 그렇다.

콜은 프랑스와 결속을 다지고 또 다른 전쟁을 막기 위해 노력한다는 점에서도 뜻을 같이 했다. 그리고 유럽 전역에 걸쳐 그런 관계를 확장했다. 그는 스페인의 사회주의 지도자였던 펠레페 곤잘레스 전 총리와 개인적인 친분을 쌓았다. 그래서 유럽 북부의 부국들과 남부의 빈국들 사이에 다리를 놓았다(creating a bridge between the prosperous Northern elites and the hard-pressed South). 반면 메르켈은 이와 대조적으로 프랑스의 니콜라 사르코지 대통령을 믿지 못한다. 그리고 언론에서 이 둘의 공생관계(symbiotic partnership)를 빗대 붙여준 ‘메르코지(Merkozy)’라는 별명(epithet)을 아주 못마땅하게 여긴다고 알려졌다. 이들의 우정은 꾸며낸 것이다(It’s a largely simulated friendship). 서로의 깊은 의견차이가 조금이라도 알려지면 제멋대로 날뛸(run wild) 시장을 진정시킬 목적으로 상연되는 일종의 공연(a performance put on to calm the markets)이다. 한 프랑스 외교관은 “독일이 (EU와 보조를 맞추지 않고) 제멋대로 행동할까봐 정말 걱정(We are really worried that Germany is coming adrift)”이라고 말했다. EU 지도자들은 리비아의 비행금지 구역 설정에 관한 유엔 안전보장이사회의 표결에 독일이 기권한 일을 두고 여전히 눈쌀을 찌푸린다(their brows remain furrowed).

독일이 통일됐을 때 콜은 구 동독 처리 문제로 당황했다. 그는 메르켈을 여성청소년부 장관으로 발탁했다. 당시 그가 메르켈에 관해 알았던 건 세 가지뿐이었다. 그녀가 동독 기민당에 기여했고, 기독교적인 배경을 지녔으며(그녀의 아버지는 목사였다), 공산당을 지지하는 자유독일청년단에서 활동했지만 비밀경찰(Stasi)과는 연관이 없었던 듯하다는 점이었다. 그녀는 비밀경찰이 협조를 요청하면 “난 너무 수다스러워서 경찰의 끄나풀 노릇을 하기엔 적합하지 않다(too much of a blabbermouth to be a snitch)”는 믿기 어려운 주장을 내세우며 거절했다. 어쨌든 그 당시 동독에선 자유독일청년단에 가입하지 않으면 출세가 불가능했다. 콜은 그녀를 다른 동독인들처럼 대했다. 친절하지만 약간 얕보는 듯한 태도였다(with benign condescension). 그는 당시 36세였던 메르켈을 “꼬마 아가씨(The Girl)”라고 불렀다.

다른 많은 독일 정치인처럼 콜도 메르켈을 과소평가했다. 하지만 몇 년 뒤 그 ‘꼬마 아가씨’가 실력을 보여줬다(made her move). 메르켈은 기민당에 옛 지도자들의 제거(to dump their old leaders)를 촉구하는 글을 신문에 실었다. 냉장고를 몰래 빼내 전 남편을 떠나던 때처럼 이기적인 행동(an act of sheer self-interest)이었다. 기민당의 지역 대표들(모두 젊은 남성이었고 그 중 다수가 금발이었다)은 그녀가 자신들이 하기 싫은 일을 대신 해주리라(she would do their dirty work) 생각하면서 지켜봤다. 콜의 퇴진을 앞당기고 권력 승계의 길을 여는 일(accelerating Kohl’s departure and opening the way for succession)이었다. 하지만 메르켈은 자신이 직접 콜의 자리를 차지해(she took his role for herself) 그들을 깜짝 놀라게 했다. 그녀는 기민당과 사민당의 연정을 이끄는 총리가 됐다. 이 연립정부를 시작으로 유럽 곳곳에 기술관료 정부가 생겨났다. 메르켈은 여론을 의식해 어려운 결정을 회피해 왔다(she simply excluded it from tricky decisions).

하지만 이제 이런 전략은 독일뿐 아니라 유럽 어디서도 통하지 않는다. 콜은 대중적인 지지를 이끌어내는 데(in mobilizing public support) 열정이 얼마나 중요한 역할을 하는지 알았다. 그는 독일 국민에게 “유로는 전쟁과 평화를 결정하는 중요한 문제(the euro is a matter of war and peace)”라고 말했다. 그는 독일인들이 심각한 인플레보다 또 다른 유럽 전쟁을 더 두려워한다는 사실을 잘 알았다. 독일인들은 불평을 하면서도 그의 계획을 받아들였다(Germans grumbled, but they bought into his program). 하지만 메르켈은 국민들에게 유럽 결속 유지의 중요성을 설명하며 그들을 설득하려 들지 않았다. 현재 독일 유권자들은 콜 시대와 비교해 더 정보가 많고 EU 지도부에 더 회의적인데도 말이다. 메르켈은 혼란과 무질서를 싫어하는 독일인의 특성이 그들로 하여금 유럽 단일화를 계속 지지하도록 도와주리라(the Germans’ dislike of chaos and disorder will keep them loyal to Europe) 기대하는 듯하다. 그녀는 의회에서 “유로가 실패하면 유럽도 망한다(If the euro fails, then so does Europe)”고 말했다. 하지만 실제론 그렇게 믿지 않는다. 마음에서 우러나온 말이 아니다.

메르켈의 측근들은 사석에선 유로존(그리스가 탈퇴하고 폴란드가 새로 가입하는 등 개편이 예상된다)과 EU를 확실히 구분지어 말한다(draws a clear distinction between the euro zone and the EU). 메르켈은 측근들에게 “EU는 좀 더 효율적이고 능률적인 조직으로(as a more efficient and tightly run ship) 변화할 필요는 있지만 끝까지 살아남을 것(is destined to survive)”이라고 말한다. 메르켈이 유럽 단일 시장보다 더 중요하게 생각하는 건 독일의 국익이다. 현재 유럽 대다수 국가가 독일 정부의 장단에 춤을 춰야 할(have to dance to tunes written in Berlin) 형편이지만 그 장단이 독일 민족주의를 바탕으로 한 것은 아니다. 하지만 유럽에 대한 애정(sentimental attachment to the idea of Europe)에서 비롯된 것 또한 아니다.

채권시장의 압박과 독일 유권자들이 등을 돌릴지 모른다는 두려움, 그리고 EU 회원국들과 미국 정부의 압력에 밀린 메르켈은 자신이 가장 잘 아는 것에 의지하려 든다. 바로 규칙이다. 유로존 각국의 재무부에 대한 감독을 강화한다는 그녀의 계획은 빠른 시일 내에 많은 당사자들의 동의를 얻어야 시행이 가능하다(will need to win over a great many players). 하지만 유럽개혁센터의 카팅카 바리슈는 그 계획이 상황 개선에 도움을 주기 시작했다고 말한다. 그동안 독일 타블로이드 언론은 그리스에 아크로폴리스 등 문화재를 매각해 빚을 갚으라고 요구했지만 최근 들어 분위기가 좀 누그러졌다(have given way to a calmer attitude). 바리슈의 말을 들어보자. “최근 독일 정부가 새로운 조약과 기관의 설립을 거론 하면서 일을 제대로 하는 듯한 인상을 주고 있다(it looks more in charge). 정치적으로 이 전략은 효과가 있다. 현재 메르켈의 유로위기 관리 방식을 지지하는 독일인이 전체의 약 3분의2(지난 10월엔 전체의 45%에 불과했다)에 이른다.”

그렇다 해도 유럽을 위기에서 구할 인물로 주목 받는 메르켈에겐 결코 쉬운 시간이 아니다. 그녀의 과학적인 사고방식으로는 유로화 신뢰도 하락의 확산을 막는(to halt the spreading decay of confidence in the euro) 등의 단기적인 목표와 유럽을 재편하는(reshaping Europe) 장기적인 목표의 결합이 쉽지 않다. 메르켈은 요즘 잠을 잘 못 자고 손톱을 물어뜯으며 끊임없이 휴대전화로 문자메시지를 보낸다. 지도자라는 자리가 얼마나 고독한지를 드러내주는 증거다.

[필자는 영국 일간지 타임즈의 외교 전문 기자로 35년 동안 해외 특파원으로 일했다.

근저로는 ‘투 프러시아 위드 러브(To Prussia With Love: Misadventures in Rural East Germany)’가 있다.

번역 정경희]

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

많이 본 뉴스

많이 본 뉴스

MAGAZINE

MAGAZINE

Klout

Klout

섹션 하이라이트

섹션 하이라이트

브랜드 미디어

브랜드 미디어

- 모아보기

- 일간스포츠

- 이데일리

- 마켓in

- 팜이데일리

![“늘 마지막이라고 생각”… 예예, 미워할 수 없는 ‘킹’ 유발자 [IS인터뷰]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/03/11/isp20250311000307.400.0.jpg)

![인터스텔라 한 편 뚝딱... 집에서 보는 ‘실감나는 우주’ [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/03/16/isp20250316000120.400.0.jpg)

![아시아프린스 집은 백화점 명품숍…장근석 집은 이곳[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25042000059T.jpg)

![[알림] 제3회 IS 스포츠 마케팅 써밋 아카데미 23일 개강](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/04/17/isp20250417000481.168x108.0.png)

![대학서 강의한 아파트 관리소장 징계받은 이유[슬기로운회사생활]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25042000033B.jpg)

![[EU있는경제]투자만이 살 길…PE 규제 허물고 반등 노리는 英](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041800893B.jpg)

![[마켓인]대선 앞두고 STO 재점화…두각 드러내는 선두주자들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041800885T.jpg)

![[마켓인]SK실트론 인수전에 '빅4' 사모펀드 총출동…각축전 예고](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041800871T.jpg)

![[동물실험 폐지 명암] 투심 쏠린 토모큐브, 빅파마가 주목하는 까닭①](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041700440B.jpg)

![껄끄러운 산부인과 검사, 자가채취로 해결…바이오다인의 야심작[편즉생 난즉사]⑨](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041600355T.jpg)

![임상에 울고 웃는 바이오株…인벤티지랩·티움바이오 '방긋'[바이오 맥짚기]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041800203T.jpg)

당신이 좋아할 만한 기사

브랜드 미디어

브랜드 미디어

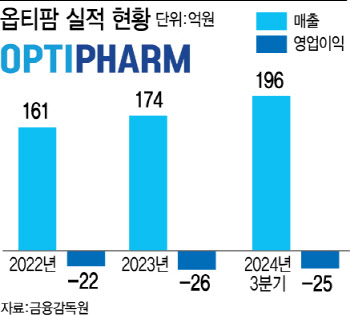

"매년 몸집 커지지만 수익성 주춤"…옵티팜, 반전 카드는?

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이이데일리

일간스포츠

일간스포츠

‘45세’ 김종민 경사…공개 열애 8개월만, 오늘(20일) 결혼

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

일간스포츠

일간스포츠

대학서 강의한 아파트 관리소장 징계받은 이유[슬기로운회사생활]

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

[EU있는경제]투자만이 살 길…PE 규제 허물고 반등 노리는 英

성공 투자의 동반자마켓인

마켓인

마켓인

[동물실험 폐지 명암] 투심 쏠린 토모큐브, 빅파마가 주목하는 까닭①

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

팜이데일리

팜이데일리