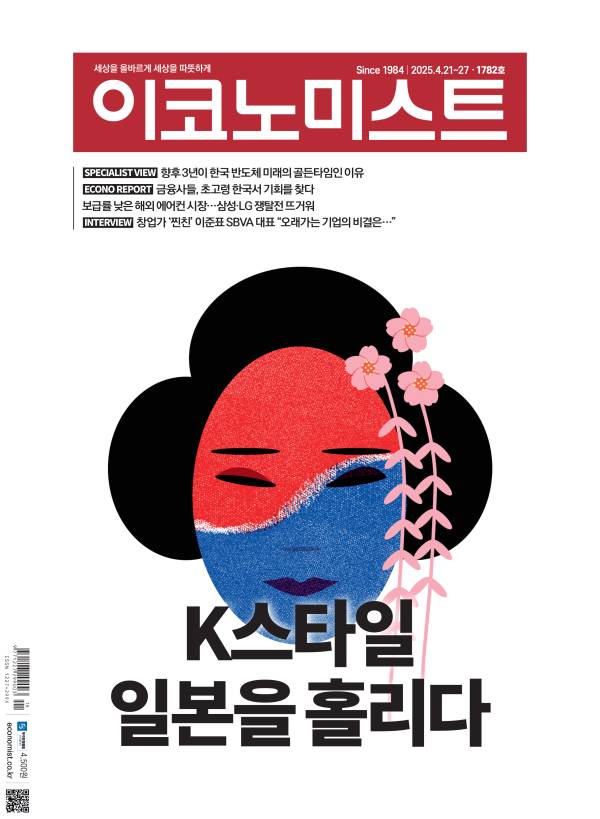

- COVER STORY - 더 비싸게 더 화려하게

이스라엘 과학자 겸 기업가 슐로모 벤-하임은 런던에서 변호사로 일하는 동생과 함께 창업한 의료장비 회사를 매각했다. 거기서 얻은 수익금 수백만 달러 중 2890만 달러를 맨해튼 센트럴 파크 웨스트(CPW) 15 빌딩 40층의 아파트에 투자하기로 합의했다. 로버트 A M 스턴이 설계한 고급 아파트의 방 9개, 침실 4개짜리 펜트하우스 매물이었다. 2005년 당시에는 땅파기 공사만 마친 상태였다(was still just a hole in the ground). 하지만 2008년 봄 완공 몇 달 뒤 벤-하임은 그 부동산을 무려 8000만 달러에 다시 시장에 내 놓았다.

전용 엘리베이터, 4.3m 높이의 천장, 탁트인 허드슨강과 센트럴 파크 전망을 가진 그 아파트는 곧바로 원매자가 나타났다. 하지만 매입 후 1년 이내에 매각할 경우 막대한 세금을 물어야 한다는 사실을 알고 벤-하임은 계약을 중단했다. 그해 가을 리먼브러더스가 파산신청을 했을 때 벤-하임은 그 펜트하우스를 시장에서 다시 걷어들였다. 마침내 2009년 2월 불경기 영향으로 4750만 달러라는 낮은 가격에 다시 매물로 내놓았다. 그리고 아파트는 곧 러시아 도시 노브고로드의 이름을 딴 유한책임회사(LLC, limited liability company)에 3700만 달러에 팔려나갔다.

LLC는 흔히 아파트 매수자의 신원을 보호하는 데 사용된다. 따라서 부동산 블로그 커브드의 분석대로 ‘그 수수께끼 인수자’에게서 ‘러시아인의 뉘앙스(Russian overtones)’가 강하게 느껴진다고 가정하기 쉬웠다. 첫째 원매자(that first tire kicker)인 올리가르히 드미트리 리볼로프레프가 바로 그랬다. 소련해체 후 부상한 탄산칼륨 신흥 재벌(the post-Soviet potash oligarch)인 그는 결국 지난해 초 같은 빌딩에 있는 시티그룹 창업자 샌포드 웨일의 펜트하우스를 사상 최고가인 8800만 달러에 인수했다.

요즘 나는 CPW 15를 소재로 한 책을 마무리하는 단계에 있다. 그 과정에서 뉴욕 아파트를 다수 매입한 LLC와 트러스트의 배후인물이 누구인지 알아내려 했다. 노브고 로드는 순순히 비밀을 공개하려 하지 않았다. 하지만 결국 손을 들고 말았다. 배후인물은 러시아인이 아니라 런던에서 활동하는 미국 태생 은행가였다. 그리고 한때 세계 최고 연봉자 중 하나로 꼽혔다.

영국 신문 가디언의 일류 상장회사 경영자 연봉 연례 조사에 따르면 그는 2006~2008년 7000만 파운드(약 1200억 원)의 소득을 올렸다. 또 2007년 가족과 함께 뉴욕으로 이사하면서 자신의 침실 7개짜리 런던 타운하우스를 매각해 1000만 파운드의 이익을 남겼다.

그는 뉴욕에선 금융계 외부에는 비교적 알려지지 않았다. 그런 까닭에 CPW 15 건물 입주자 리스트가 종종 공개될 때 그의 이름이 한번도 등장하지 않았는지도 모른다. 그 리스트 덕분에 CPW 15는 당대 최고의 트로피 부동산(trophy real estate, 사회적 성공을 과시하려는 목적의 부동산)으로 입지를 확고히 다졌다.

CPW 15 건물 입주자 중에는 대체로 골드만삭스 로이드 블랭크페인 회장, 리먼브러더스·모건스탠리·크레딧스위스·도이체방크·AIG·ING·메트라이프·캔터피츠제럴드 그리고 수많은 헤지펀드·사모펀드·대안투자펀드 최고 경영자들, 대형 법률·부동산 회사 CEO들, 건강관리·생명의학·패션·인포테인먼트 및 가민·구글·야후 같은 첨단기술 회사 총수들, 가수 스팅, 배우 덴젤 워싱턴, 스포츠 캐스터 밥 코스타스, 배우 겸 가수 마크 월버그, 야구선수 알렉스 로드리게스, 배우 켈시 그래머, TV 프로듀서 노먼 레어, 나스카 레이서 제프 고든 같은 유명인들, 아랍에미리트 샤르자의 집권 알카시미 가문 일원, 세네갈 휴대전화 재벌, 그리고 브라질·중국·이스라엘·러시아 출신의 다양한 부호들이 있었다.

노브고로드 LLC의 배후인물은 국제금융계 악한의 전당에 오른 뒤에야 정체가 드러났다. 로버트 에드워드 ‘밥’ 다이아몬드 3세는 벤-하임의 펜트하우스를 매입할 당시 글로벌 은행 바클레이즈의 투자 사업부 바클레이즈 캐피털 CEO였다. 3년 1개월 뒤 그는 지난해 여름 리보(런던의 우량은행 간 단기자금 금리) 조작 스캔들의 주동자로 지목받아(becoming the poster child of last summer’s LIBOR-fraud scandal) 전체 바클레이즈 그룹 CEO 자리에서 물러났다.

1987년 가을 주식시장의 마지막 격동기로 돌아가 보자. 당시 최대의 트로피 건물은 파크애비뉴 740 빌딩이었다. 주민들은 모두 유명인사였지만 현재 자신의 펜트하우스에서 상처를 어루만지고 있는 다이아몬드와 마찬가지로 짙은 베일에 가려 있었다. 740빌딩은 CPW 15 건물의 건축학·철학적 모델 중 하나이자 CPW가 등장하기 전까지 뉴욕에서 최고급 건물이었다. 그 시대 금융계를 주름잡던 실력자들이 거주했다.

솔 스타인버그, 랜드 애러스코그 전 ITT CEO, 스티브 로스 전 타임워너 CEO, 찰스 다이슨, 헨리 크래비스 전 KKR 회장 외에도 기업가 로널드 O 페럴만의 첫째 부인, 사우디아라비아 집권왕족의 일원, 콜롬비아 바나나 재벌, 화장품 회사 에스티 로더의 상속자 로널드 로더, 그리스 선박왕 아들 스피로스 니아르코스와 그의 당시 부인 다프네 기네스 등이었다.

이들 마지막 대부호 그룹은 당시 전성기를 구가했지만 740 빌딩은 사회적 지위에 관심이 많은 소수 집단 외에는 비밀로 남아 있었다. 1987년에는 트로피 부동산 거래 동향을 아무도 추적하지 않았다. 월스트리트저널과 뉴욕타임스도 아직 부유층의 주소 공개를 시작하지 않았다. 그러나 오늘날 부자와 유명인의 주거동향은 부동산 정보업계의 최대 관심사다(are fodder for an industry of property voyeurs).

솔 스타인버그가 740 빌딩에 거주한다는 사실은 1981년 뉴욕타임스에서 처음 언급했다. 그가 그곳의 방 37개짜리 복층 아파트(duplex)를 22만5000달러에 매입한 지 12년 뒤였다(1929년 최초 분양가보다 2만5000 달러 떨어진 가격이었다). 그 뒤 1994년까지 계속 언급되지 않았다. 1994년 헨리 크래비스도 파크 625빌딩의 무도회장 딸린 신축 아파트를 1500만 달러에 매입해 화제를 모았다. 그의 740 아파트 거주 사실은 이사할 때까지 알려지지 않았다.

뉴욕 부동산 관련보도는 가격상승과 비례해 증가했다(increased in lockstep with prices). “1972년과 73년 그런 대형 아파트가 모두 20만 달러였다는 사실을 명심해야 한다”고 은퇴한 슈퍼 브로커 앨리스 메이슨이 말했다. 이젠 그것도 옛날얘기가 됐다. 최근 뉴욕타임스와 월스트리트저널 보도에 따르면 가장 비싼 맨해튼 신축 아파트가 9000만 달러를 웃도는 가격에 분양을 시작했다.

완공까지 1년이 남았으며 그때 가면 실거래가를 확인할 수 있다. 하지만 그 뒤로 다른 트로피 아파트 매물 3건이 9500만 달러에 전매 매물로 나왔다. 호가대로 실제 거래가 이뤄질지는 아직 미지수다. 하지만 1억 달러 매물 등록은 이제 시간 문제인 듯하다.

과거 1985년 헨리 크래비스는 불과 550만 달러에 매물로 나온 740 아파트를 매입했다. “당시는 ‘허영의 불꽃(Bonfire of the Vanities, 월스트리트를 묘사한 톰 울프의 소설)’의 시대였다.” 자신의 이름을 내건 뉴욕 부동산 중개업체 사장인 도나 올샨의 말이다. 수백만 달러 규모의 부동산 거래동향을 보도하는 주간 소식지를 발행한다.

“(소설 주인공) 셔먼 매코이는 요즘엔 큰손 축에도 들지 못한다(would be a piker now). 최근 거래액은 상상을 초월한다(The new numbers are mind-boggling).” 뭐가 달라졌나? “그때는 인터넷이 등장하기 전이었다”고 올샨이 말했다. “문화·기술혁명으로 인해 부가 집중되는 곳이 완전히 바뀌기 전이었다.”

서방세계가 제2의 도금시대(Gilded Age, 미국 남북전쟁 후의 대호황 시대)에 돌입하고 신흥국 그룹에 첫 도금시대의 기운이 충만해지기 시작할 무렵(began feeling the oats of its first) 뉴욕시도 변하고 있었다. 루디 줄리아니와 그 뒤를 이은 마이클 블룸버그 시장 아래서 뉴욕시는 침체에서 벗어나 범죄와 거리를 씻어내며(picked itself up, dusted off its act and its streets) 건설 붐이 일어났다.

1910~1930년 사이 20년 이후 유례 없는 건설 호황이었다. 이때 740 빌딩을 비롯한 석회석 스타일 건물들이 도시 고급주거양식의 표준모델로 자리잡았다(적어도 최근까지는). 이들 조합형 아파트(cooperative apartment, 조합을 설립해 공동 매입하고 운영하는 방식)들은 전통 가족에 돈 많은 맨해튼 엘리트들을 위한 전용 클럽 구실을 했다.

맨해튼의 59번가부터 96번가까지 피프스와 파크 애비뉴를 골드 코스트(Gold Coast)라고 부른다. 그 지역의 아파트들은 뉴욕을 대표하는 부의 중심이 됐다(became New York’s nexus of wealth). 아파트 시세가 별로 없으며 때로는 조합형 아파트로도 실패하고 대공황 중에는 임대 아파트로 전환되기도 했다. 하지만 입주자들의 면면(the cast of residential characters)은 꾸준하게 일관성을 보였다. 처음에는 부유층 대상 사업자(carriage-trade managers), 나중에는 부활한 조합 위원회가 입주자격을 통제했다.

그리고 50년 뒤 그 빌딩들은 매력을 되찾았다. 레이건 대통령 시절 윌스트리트의 시대가 새로 열렸다. 이 시기는 ‘누벨 소사이어티(Nouvelle Society, 패션매체 WWD가 처음 사용)’와 ‘우주의 절대자들(Masters of the Universe, 톰 울프의 소설 ‘허영의 불꽃’에 처음 등장)’이라는 별명의 월스트리트 재벌 그룹이 형성한 고전적인 사회규범의 부활과 맞아떨어졌다. 그 규범에 포함된 대형 아파트들 시세가 다시 비상하기 시작했다.

한편 몇 블록 떨어진 곳에서 차세대 트로피 아파트가 태어나고 있었다. 고급 아파트를 구입하는 데 조합형 아파트 스타일의 금융계나 종교계 연줄은 필요 없었다. 통과해야 할 사회적 관문도, 머리를 조아리게 하고 대장검사를 하듯 재산실태를 조사하는(demanding genuflection and the financial equivalent of a proctologic examination) 조합 위원회도 없었다. 1978년 개장한 그리스 선박왕 아리스토틀 오나시스의 올림픽 타워 아파트를 구입하려면 돈만 많으면 그만이었다.

1982년 그 뒤를 이은 트럼프 타워, 또는 주로 가족이 살기에는 적합하지 않은 미드타운(상업 지역과 주택 지역의 중간 지대)에서 그 아파트들 바로 뒤에 잇따라 들어선 고층 타워형 아파트도 마찬가지였다. 아파트를 임시거처(a pied-à-terre) 또는 숙소(a crash pad)로 사용하거나 재임대하거나 언제 누구에게든 마음대로 되팔 수 있었다.

조합형 아파트에서는 대체로 허용되지 않았던 일들이다. 하지만 “큰 부자들은 아파트를 원치 않았다”고 올샨이 말했다. “아파트는 여전히 격이 낮다고 간주됐다(They were still considered déclassé).”

1987년 주식시장이 붕괴되면서 개발과 투자심리가 위축됐다(dampened both development and wealthy spirits). 그리고 금융가 재벌들은 1990년대 초까지 데닝& 푸르카드사가 디자인한 고급 인테리어 장식의 보호막 속으로 더 깊숙이 숨어들었다. 그러나 2000년 닷컴거품 붕괴와 2001년 9·11 테러에 연타당한 직후 부동산 시장이 다시 얼어붙었다(a new set of real-estate butterflies took flight).

과거 맨해튼의 저개발 지역이었던 컬럼버스 서클에서 도널드 트럼프가 1996년에 세운 트럼프 인터내셔널 호텔&타워 바로 옆에서 타임워너 센터가 막 올라가기 시작한 참이었다. 바로 그때 월드트레이드센터가 테러 공격을 받았다. 불행히 그리고 짐작대로 뉴욕의 최신 트윈 타워 빌딩은 2001년 8월 처음 분양이 시작된 직후 거래가 중단됐다. 북쪽 타워 만다린 오리엔탈 호텔 위의 펜트하우스는 2001년 12월 분양에 들어가 솔트레이크시티 출신의 화장품 회사 경영자에게 2900만 달러에 팔려나갔다.

아파트 거래가 신기록이었지만 시장을 지배하던 조합형 아파트 기록에는 약간 못 미쳤다. 스티브 슈워츠먼 블랙스톤 그룹 회장이 2000년 솔 스타인버그로부터 매입한 740 빌딩 아파트 가격이 3000만 달러에 육박했다. 하지만 “국제 부동산 시장 전체에 먹구름이 덮였다”고 부동산 회사 더글러스 엘리먼의 수잔 드 프랑카가 말했다. 그녀는 타임 워너 센터 분양 팀의 일원이었다. 미국 부동산 시장도 뉴욕에 대한 테러 공격으로 마비됐다.

다음해인 2002년은 현지 부동산 업계에 좋은 기억으로 남아 있지 않다. 하지만 2003년 초에는 뉴욕시와 아파트 시장 모두 언제 그런 일이 있었냐는 듯 되살아났다. 9·11 충격을 떨쳐버리고 다시 거품이 일기 시작했다. 현지 가족과 외국인 모두 뉴욕이 이젠 안전할 뿐 아니라 입주를 환영한다고 판단했다. “미국에서 가장 확실한 신임투표 중 하나”라고 드 프랑카가 말했다.

고급 아파트 시세가 다시 오르기 시작했을 뿐 아니라 완전히 새로운 주거지가 조성되면서 아파트들이 들어섰다. 그리고 건물이 올라가기도 전에 새로운 다국적 엘리트들이 속속 낚아채 갔다. 톰 울프가 뉴욕의 원래 트로피 아파트를 낮춰 부르는 ‘좋은 빌딩들(good buildings)’이라는 이름에 함축된 80년대의 진리를 외면했다.

그런 좋은 빌딩들은 모두 골드 코스트의 조합형 아파트들이었다. 둘도 없는 최상급 물건들이었다(the unique selling proposition of utter exclusivity). 입이 딱 벌어질 정도로 근사한 그 신축 건물들은 모두 부유층에게만 배타적으로 분양되는 아파트였으며 수많은 편의시설을 새로 제공했다.

관리인(concierges), 구내 음식점, 룸서비스 및 쇼핑 대행, 헬스장, 수영장, 심지어 암벽등반용 인공벽, 퍼팅 그린, 야구 타격연습장 등. 그러던 중 2003년 멕시코 금융가 데이비드 마르티네스가 타임워너의 또 다른 펜트하우스를 5470만 달러에 매입했다. 갖가지 거추장스러운 규제가 따르는(with all their onerous restrictions)조합형 아파트는 같은 면적의 아파트에 비해 요즘 평방피트 당 거래가가 크게 떨어졌다.

새로운 좋은 빌딩들은 거의 어느 곳에나 들어선다. 웨스트 빌리지의 끝 페리가에 세워진 유리 타워는 리처드 마이어가 설계했다. 웨스트 사이드 하이웨이를 내려다본다. 개발업자 아서와 윌 제켄도프 형제는 CPW 15번지를 짓기 전에 파크 515에서 리허설을 했다. 파크 515 빌딩은 소란스럽고 교통이 막히는 이스트 60번가의 미드타운 상업 지구와 북쪽 골드 코스트의 경계선에 걸쳐 있다. 이스트 60번가는 퀸스보로 다리로 이어지는 주요 루트다.

노매드(메디슨 스퀘어 북쪽), 메파(미트패킹 거리), 첼시, 브루클린 상당지역, 그리고 바워리가에도 아파트 건설 열풍이 불어닥쳤다. 그러나 부동산 소유욕의 새로운 중심은 센트럴 파크 남부 지대였다. 에섹스 하우스, 더 플라자, 옛 생모리츠(현재의 리츠-칼튼) 3개 랜드마크 호텔이 개장하면서 아파트-호텔 복합지구로 탈바꿈했다.

제켄도프 형제가 센트럴 파크 웨스트 15 빌딩을 세웠고 엑스텔과 보나도 같은 대형 개발업체들이 현재 공원 전망을 갖춘 타워를 신축 또는 계획 중이다. 아직 이름이 없는 그 지역에선 요즘 아파트 구매자들은 예전과 전혀 다를 바 없다. 하지만 4000만~6000만 달러 대의 아파트 시세가 새로운 표준으로 자리잡았다.

이들 새 빌딩이나 그 매수자들, 새로 규제에서 벗어난 세계경제 우주의 지배자들에게서 절제의 모습은 찾아 보기 힘들다. 당초 그들의 아파트 취향에는 전혀 숨길 게 없다는 자신감이 넘쳤다. 그들의 건물은 투명 유리로 덮이거나 트라이베카 지역의 높고 넓은 로프트 아파트였다.

은행업과 투자업의 겸업을 금한 글래스-스티걸법 폐지 이후 규제에서 벗어난 금융업계처럼 흰 장갑을 착용한 도어맨의 보호에서 탈피했다. 그리고 그 투명한 아파트와 마찬가지로 그 소유자들은 뉴욕 부유층의 절제 원칙을 완전히 묵살했다(represented a complete repudiation of the understated rule of New York wealth). 적어도 역사가 반복될 때까지는 말이다.

1987년 주식시장 붕괴 후 금융가 재벌들이 지하로 잠적했듯이 베어스 턴스와 리먼브러더스의 몰락 후 부자들의 불안이 커지기 시작했다. 그리고 자신들의 벌거벗은 알몸뚱이 또는 수백만 달러 재산을 더는 드러내려 하지 않았다(didn’t want apartments that put their full Monty, or their multimillions, on display anymore).

센트럴 파크 웨스트 15 빌딩의 놀라운 성공은 그런 맥락에서 설명된다. 미국의 부동산 시장이 대부분 침체됐을 동안 그곳 아파트 시세는 두 배로 뛰었다. 부동산 시장에 구현된 헤겔의 변증법인 셈이다. 신고전주의 CPW 15 빌딩이 석회석을 입힌 입주가 까다로운 파크 애비뉴 조합형 아파트의 테제(thesis, 정)에 다양한 편의시설이 갖춰진 유리 타워 아파트의 안티테제(antithesis, 반)를 접목해 진테제(synthesis, 합)를 낳았다.

바로 신흥부호와 그 대열에 합류하기를 열망하는 사람들을 위한 새로운 유형의 클럽이다. 웨스트 57번가의 니체 철학을 상징하는 대형 빌딩 원57은 옆에 있는 CPW 15빌딩에 비해 구식으로 보이지만 사실은 그렇지 않을지도 모른다. 그 (니체철학에서 말하는) ‘권력에의 의지(will-to-power)’를 담은 펜트하우스들은 아주 하늘 높은 곳에 위치한다. 또한 도피자본형 부호들에게 난공불락의 요새를 약속한다(promise invulnerability to the flight-capital types).

요즘 신흥시장의 무법지대에서 벌어들인 재산을 지키기 위해 뉴욕으로 쏟아져 들어오는 갑부들이다. 부동산업계 호사가들은 이미 거기에 차이나타운이라는 별명을 붙였다. 하지만 지난 10월 말 슈퍼 허리케인 샌디가 처음 불어닥쳤을 때 그곳 건설현장의 대형 크레인이 넘어진 뒤 계약 중 일부도 그처럼 무너질지 모른다는 수군거림이 들려온다.

25년 전에는 상상할 수 없던 엄청난 재산가들로 북적거리고, 믿어지지 않는 거래가 신기록을 세운 이런 빌딩을 지켜보며 구식조합형 아파트 주민들은 어찌된 영문인지 몰라 고개를 갸우뚱거린다(wonder what hit them). 적어도 그런 점에선 그들도 마침내 우리와 다를 바 없어졌다. 집세 또는 관리비와 담보대출 이자를 내려고 아등바등하며 0.01% 부자들의 생활양식에 벌어진 입을 다물지 못하는(gob-smacked by how the 0.01 percent live) 우리 서민들 말이다.

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

많이 본 뉴스

많이 본 뉴스

MAGAZINE

MAGAZINE

Klout

Klout

섹션 하이라이트

섹션 하이라이트

브랜드 미디어

브랜드 미디어

- 모아보기

- 일간스포츠

- 이데일리

- 마켓in

- 팜이데일리

![“늘 마지막이라고 생각”… 예예, 미워할 수 없는 ‘킹’ 유발자 [IS인터뷰]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/03/11/isp20250311000307.400.0.jpg)

![인터스텔라 한 편 뚝딱... 집에서 보는 ‘실감나는 우주’ [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/03/16/isp20250316000120.400.0.jpg)

![시작은 이랬는데..20년된 유튜브 첫 영상 [그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25042400004B.jpg)

![[단독] 김소은♥수원FC 정동호 1년째 연애 중](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/04/23/isp20250423000193.400.0.jpg)

![[마켓인]나스닥 상장사 그라비티, 말레이시아 사업 직접 관리한다](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25042301142B.jpg)

![[마켓인]미중 관세 전쟁에 혼란스런 미술시장…조각투자도 정체되나](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25042301139T.jpg)

![[마켓인]기사회생한 英 택배사…폴란드 '인포스트', 요델 인수](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25042301133T.jpg)

![[마켓인]실탄 채운 BNW인베, '그래도 반도체'…HBM 소부장에 주목](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25042301132T.jpg)

당신이 좋아할 만한 기사

브랜드 미디어

브랜드 미디어

시작은 이랬는데..20년된 유튜브 첫 영상 [그해 오늘]

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

팜이데일리

팜이데일리

[단독] 김소은♥수원FC 정동호 1년째 연애 중

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

일간스포츠

일간스포츠

이재명 "개헌, 100일내 할 정도 아냐"…김동연 "빨리 해야"(종합)

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

[마켓인]나스닥 상장사 그라비티, 말레이시아 사업 직접 관리한다

성공 투자의 동반자마켓인

마켓인

마켓인

"FDA 규제는 권한 남용" 판결, 美 진출한 진단업계 영향은

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

팜이데일리

팜이데일리