- Sports - 나는 조커고 네가 최고다

#1. “현수야, 너 어쩜 그렇게 야구를 잘하니?” 2008년 베이징올림픽을 치르며 이승엽(37·삼성 라이온즈)이 까마득한 후배 김현수(25·두산 베어스)에게 이렇게 말했다. 이승엽은 예나 지금이나 ‘국민타자’였고, 당시 스무살이었던 김현수는 풋내기였다. 김현수는 황송해 몸 둘 바를 몰라 했다. 김현수에겐 꿈 같은 한마디였다. 커다란 자신감을 심어준 최고의 칭찬이었다.

#2. “저는 그냥 조커입니다. 대타도 괜찮아요.” 2013년 월드베이스볼클래식(WBC)을 앞두고 이승엽이 말했다. 자신과 포지션(1루수)이 겹치는 후배 이대호(31·오릭스 버팔로스)·김태균(31·한화 이글스)을 치켜세운 것이다. 이승엽이 스스로 몸을 낮추자 라인업을 짜야 하는 류중일(50) 대표팀 감독의 마음도 편해졌다. 이승엽은 “이젠 난 최고가 아니라고 생각한다”고 했다.

이승엽은 만 스물한 살이던 1997년 프로야구 최연소 홈런왕과 최우수 선수에 올랐다. 1999년에는 시즌 최다인 54홈런을 터뜨리며 대한민국을 홈런 열풍에 휩싸이게 했다. 이때 ‘국민타자’라는 별명도 얻었다. 어린 나이에 수퍼스타가 된 이승엽은 대한민국 최고 타자의 지위를 10년 넘게 유지하고 있다.

마흔 살을 바라보는 그는 여전히 뛰어난 기량을 갖췄다. 뿐만 아니라 사람과 어울리는 법을 잘 안다. 그래서 그는 여전히 국가대표다. 자신의 처지와 주변 상황에 따른 영리한 포지셔닝 전략. 그게 이승엽의 명성을 이어가는 비결 중 하나다.

감독의 용병 편하게 해주는 낮춤 처세술제3회 WBC를 치르며 이승엽은 자세를 낮췄다. 그는 지난해 내내 조용히 있다가 한국시리즈에서 최우수 선수에 오른 뒤 “불러주신다면 대표팀에서 뛰고 싶다”고 밝혔다. 소속팀 감독이자 대표팀 사령탑인 류 감독이 마다할 리 없다. 국제대회 때마다 결정적인 홈런을 때렸던, 또 누구보다 후배들을 잘 이끈 이승엽을 대표팀에 선발했다. 현재 실력으로 보면 이승엽이 대표팀 ‘원톱’은 아닐 지 모른다. 6년 후배인 이대호와 김태균이 야구 인생의 최전성기를 달리고 있다.

이승엽과 똑같은 1루수인 이들은 이미 여러 차례 국제대회에서 활약했고, 일본 무대 경험도 있다. 셋 중 누구라도 대표팀 4번 타자를 맡을 수 있지만 자리는 한정돼 있다. 두 명이 1루수와 지명타자를 나눠 맡으면 나머지 한 명은 대타로 대기해야할 처지다. 셋 중 하나가 벤치로 밀리면 전력적으로 손해일 뿐 아니라 선수의 자존심이 상할 수밖에 없다. 전력의 극대화와 팀 분위기를 모두 고려해야 하는 류 감독은 머리를 싸맸다.

스승의 고민을 모를 리 없는 이승엽은 취재진과의 인터뷰에서 “예전엔 내가 최고라고 생각했지만 이젠 아니다”라며 “이대호는 지난해 일본 퍼시픽리그 타점왕이고, 김태균은 국내리그 타격왕이다. 당연히 이들이 먼저 나가야 한다. 난 대타로 나가도 상관 없다”고 말했다.

류 감독 마음이 한결 편해졌다. 상대가 왼손 투수를 내면 왼손 투수에 약한 이승엽을 빼기 수월해져서다. 스타 선수가 개인의 자존심만 내세우다 보면 팀워크가 깨지게 마련이다. 때문에 감독도 선수 눈치를 보게 된다. 그러나 이승엽이 나서 감독의 부담을 덜어줬다. 퍼즐 맞추기 같은 타선 작성이 조금은 쉬워졌다.

일본에서 8년을 뛴 이승엽은 지난해 삼성으로 복귀했다. 왼 어깨 통증이 있으면서도 타율 0.307, 21홈런, 85타점을 기록했다. 아울러 후배들을 잘 다독여 한국시리즈 우승을 함께 맛봤다. 지난해 초 이승엽이 입단하자 류 감독은 “이승엽이 야구를 잘해주는 것만큼 중요한 게 후배들의 모범이 되는 것”이라고 기대감을 나타냈다.

감독이나 코치가 살필 수 없는 부분을 이승엽이 해줄 것으로 믿었다. 삼성의 젊은 선수들이 이승엽의 성실성과 겸손함, 야구에 대한 집념을 곁에서 보고 배우기를 바랐다. 2011년 홈런왕 최형우(30)는 이승엽이 일본으로 떠나기 전 무명의 2군 선수였다. 2012년 홈런 4위 박석민(28)은 이승엽이 일본으로 떠난 뒤 2004년 입단했다.

이승엽은 기대대로 ‘중간 리더’ 역할을 잘했다. 젊은 선수들과 사적인 자리를 자주 만들어 거리를 좁혔다. “네가 최고다”라는 응원도 잊지 않았다. 하늘 같은 선배의 칭찬 한마디에 후배들은 기를 폈다. 마냥 웃기만한 것도 아니다. 삼성이 하위권으로 처졌던 6월엔 라커룸에서 전기 이발기로 혼자 머리를 빡빡 밀었다.

이승엽은 “삼진을 먹고 화가 나서 그랬다”고 말했지만 아는 사람은 알았다. 이승엽이 자진 삭발을 함으로써 팀 전체에 긴장감을 불어넣은 것이다. 후배들도 이승엽을 뒤따라 머리를 밀었고, 삼성은 다시 상승세를 타고 1위를 탈환했다.

이승엽은 기자들에게 인기가 높은 취재원이다. 실력도 좋지만 인터뷰 내용이 풍부하기 때문이다. 그의 말은 대체로 진솔하게 들리고 가끔 자극적이기도 하다. 그래도 겸손과 겸양의 장치를 통해 필터링돼서 나온다. 자상하면서도 엄한 아버지 이춘광(70)씨로부터 “더 겸손해라. 주위를 더 살펴라”는 말을 어릴 때부터 귀에 못이 박히도록 들어서다.

선수든 기자든 이승엽 만나면 같은 편 돼젊은 시절 이승엽은 예의 바른 후배로 유명했다. 기량이 떨어지는 선배일수록 더 깍듯하게 대했다. 야구 관계자를 만나면 아래위를 따질 것 없이 모자를 벗어 먼저 인사했다. 이승엽을 만난 사람들은 대부분 그의 편이 된다. 베테랑이 돼서도 마찬가지다. 누구 부럽지 않은 부와 명예를 이뤘지만 후배들에게 친근하게 다가선다. 길거리에서 분식을 사먹고 당구장에서 수다 떠는 것을 즐긴

다.

이승엽 처세의 핵심은 스피치 기술에 있다. 까마득한 후배에게 “어떻게 하면 너처럼 잘할 수 있느냐”고 묻는다거나, 대타라도 좋다며 “나는 조커다”라고 말한 건 100% 진심이 아닐 수도 있다. 스스로를 조금 낮추면 주변사람들에게 용기를 주고 자신은 신망을 얻는다는 것을 잘 알고 있다.

이승엽의 말과 행동이 가장 극적으로 어우러졌던 때가 2008 베이징올림픽이었다. 부상때문에 요미우리 자이언츠 2군을 전전했던 그는 대표팀 합류 전 인터뷰에서 “가벼운 마음으로 대표팀에 온 게 아니다. 내가 죽지 않았다는 걸 보여주겠다”고 말했다. 컨디션이 가장 나쁠 때 그는 가장 강한 어조로 말했다. 이승엽은 대회 내내 부진에 시달리다가 준결승전(일본)와의 결승전(쿠바)에서 연달아 결승 홈런을 터뜨렸다.

그로부터 5년이 지났고 이승엽은 WBC 대표팀으로 돌아왔다. 베이징 올림픽 때 그를 우러러 봤던 젊은 선수들은 한층 성장했다. 이승엽도 여전한 기량을 갖고 있지만 굳이 앞에 나서지 않는다. 가장 겸손하게 말하고, 가장 적극적으로 팀에 녹아 든다. 최고 스타가 앞장 서니 다른 선수들도 잘 따른다. 그게 이승엽을 진짜 스타로 만든 비결이고, 그가 속한 팀이 강한 이유다.

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

많이 본 뉴스

많이 본 뉴스

MAGAZINE

MAGAZINE

Klout

Klout

섹션 하이라이트

섹션 하이라이트

브랜드 미디어

브랜드 미디어

- 모아보기

- 일간스포츠

- 이데일리

- 마켓in

- 팜이데일리

![“늘 마지막이라고 생각”… 예예, 미워할 수 없는 ‘킹’ 유발자 [IS인터뷰]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/03/11/isp20250311000307.400.0.jpg)

![인터스텔라 한 편 뚝딱... 집에서 보는 ‘실감나는 우주’ [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/03/16/isp20250316000120.400.0.jpg)

![[단독]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041601404B.jpg)

![[마켓인]‘몸값 5조’ DN솔루션즈, 10명중 7명](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041601408T.jpg)

![[마켓인]면세점 언제까지 속썩일까…호텔신라, 공모채로 현금 확보](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041600963T.jpg)

![[단독]상장 약속 못 지킨 씨티씨백…투자자 이탈 가속](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041601067T.jpg)

![[동물실험 폐지 명암] 투심 쏠린 토모큐브, 빅파마가 주목하는 까닭①](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041700440T.jpg)

당신이 좋아할 만한 기사

브랜드 미디어

브랜드 미디어

'윤 어게인 신당' 창당 말린 尹 "지금은 힘 합칠 때"

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

효민 '금융맨' 남편, 놀라운 정체 밝혀졌다

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

일간스포츠

일간스포츠

'윤 어게인 신당' 창당 말린 尹 "지금은 힘 합칠 때"

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

[단독]"중복상장 단골 SK"…한국거래소, 엔무브 IPO에 제동

성공 투자의 동반자마켓인

마켓인

마켓인

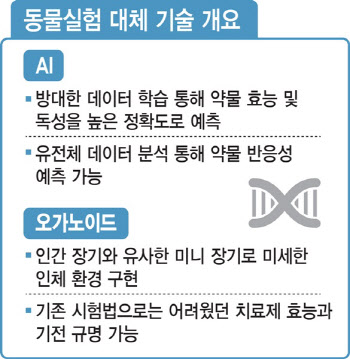

동물실험 폐지로 판 바뀌나...AI·오가노이드 뜨고 비임상 CRO는 악재?

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

팜이데일리

팜이데일리