- ART - 죽서루의 아름다운 전설 죽죽선을 만나다

고전 『제왕운기』를 저술한 이승휴(1224~1300)는 고려말 대학자다. 강원도 삼척 죽서루에 오르면 그와 얽힌 애틋한 전설이 떠오른다. 죽서루는 이승휴가 1274년에 창건했는데 그 까닭이 있다. 벼슬에 나가기 전 두타산 기슭에 살 때다. 홀어머니와 살며 학문을 연구하던 시절 그는 멀리 오십천에서 낚시하다가 절벽에서 굴러떨어졌다. 마침 냇가에서 나물캐던 죽죽선이 그를 구했다. 두 사람은 첫 눈에 사랑에 빠졌다. 죽죽선이 기생임을 눈치챈 어머니는 아들을 데리고 서울로 떠나 버렸다.

낭군이 떠난 다음날부터 죽죽선은 매일 절벽 위에 올라 서울만 바라봤다. 애간장을 태우던 어느 날 그녀는 이룰수 없는 사랑을 노래하며 스스로 몸을 날렸다. 요즘에야 있을 수 없는 일이지만 사랑의 아픔이 죽음보다 무거웠던 순애보의 시대였다. 또 한 가지 알아 둘게 있다.

구불구불 오십천이 죽서루의 생명세월이 흘러 이승휴가 벼슬에 오른 뒤 삼척으로 부임했다. 그는 죽죽선을 잊을 수 없어 행방을 찾아나섰다. 몸을 던져 자결했다든지, 죽장사 승려가 됐다는 등 소문만 무성했다. 비로소 죽음보다 아픈 사랑을 깨우친 그는 그녀가 살던 집 서쪽 절벽 위에 죽서루를 세워 영혼을 기렸다.

그런데 그보다 100년 전 김극기가 죽서루에 올라 읊은 시가 남은 걸 생각하면, 죽죽서와 이승휴의 사랑이 낳은 창건설화는 순식간에 허깨비가 된다. 그러면 어떤가. 전설이라도 아름다우면 그 뿐인 것을.

이승휴가 나고 자란 백두대간의 한 봉우리인 두타산에서 동쪽 바닷가로 가다보면 삼척이다. 삼국시대 이전 아득한 옛 실직국 수도였다. 하지만 반듯한 관청건물 하나없는데 누가 천년 왕국의 땅이라 믿겠는가. 오직 하나 죽서루만 남아 멸망한 왕국의 그림자를 드리우고 있으니 쓸쓸한 일이다.

두 해 전 벗들과 죽서루를 찾았다. 모든 것이 끝나 있었다. 옆으로 긴 건물 한 채만 남아 있을 뿐이었다. 더욱이 죽서루 맞은편 넓은 터에는 괴물들이 즐비했다. 시립박물관과 문화예술회관도 거슬리는 판국에 해괴한 모양새를 드러낸 세계동굴엑스포타운, 청소년수련관, 동굴신비관 등이 있다. 더 멀리엔 주공아파트가 우뚝하게 들어오니 속절없이 망연했다. 이건 죽서루가 아니다. 옛 선인들이 그려 놓은 그림을 한 장만 펼쳐 봐도 알 수 있는 일이다.

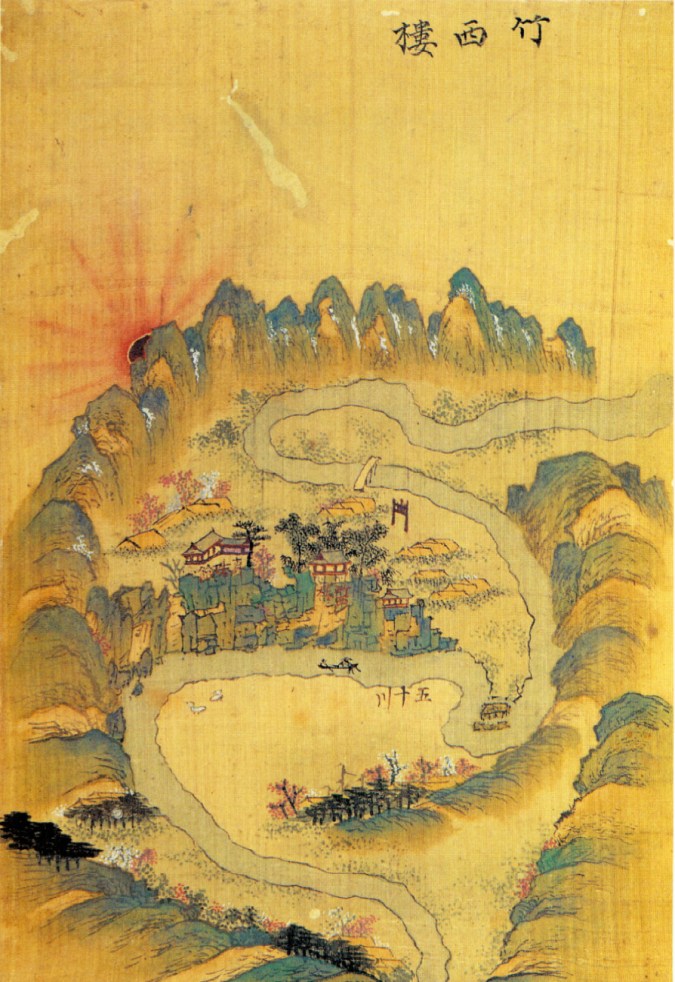

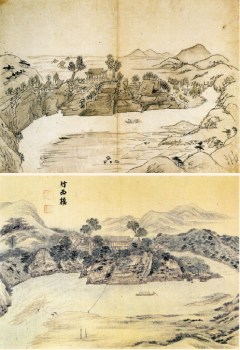

1788년 8월 어느 날 스승 강세황과 제자 김홍도가 죽서루에 동행하여 서로 한 폭씩 풍경을 그렸다. 이 그림을 오늘의 풍경과 빗대 보라. 옛은 얼마나 편안하고 아름다운가. 해괴한 풍경이 없던 시절엔 저녁놀 머금은 태백산과 백두대간이 아득히 펼쳐지고 가까이엔 근산이며 오십천이 구비구비 흐르는 데 어찌나 아름다웠던지. 사백년 전 사람 허목(1595-1682)이 써 둔 『죽서루기』의 풍경 그대로였다.

“죽서루 경치는 동해와의 사이에 높은 산봉우리와 깍아지른 벼랑이 있으며, 서쪽으로는 두타산과 태백산이 우뚝 솟아 험준한데, 이내가 짙게 깔려 산봉우리가 아스라이 보인다. 큰 내가 동으로 흐르면서 구불구불 오십천이 된다. 그 사이에는 울창한 숲도 있고 사람 사는 마을도 있다.

누각 아래에는 층층 바위의 벼랑이 천길이나 되고 맑은 못과 긴 여울이 그 밑을 휘감아 돈다. 석양이면 푸른 물결이 반짝이며 바위에 부딪쳐 부서진다. 이곳의 빼어난 경치는 큰 바다의 볼거리와는 매우 다르다. 유람하는 자들도 이런 경치를 좋아해서 제일가는 명승지라한 것이 아니겠는가.”

이 글을 능가하는 죽서루 기행문을 본 적이 없거니와 허목의 말 그대로 죽서루의 생명은 백두대간에 걸린 구름과 오십천 흐르는 풍경이다. 지금은 아니라고 해도 문득 삼척이며 죽서루란 낱말이 떠오를 때면 그 옛날 풍경이 못 견디게 그립다.

누가 그렸는지 모르는 ‘관동십경도’의 여덟째 폭 ‘죽서루’에는 허목이 묘사한 풍경이 그대로 담겼다. 석양 빛 머금은 백두대간이며 오십천 줄기 넘실대며 흐르는 게 허목의 기행문과 어찌 그리 흡사한지 모르겠다. 지금 사라진 하늘과 산과 강과 들판이 고스란히 살아있는 저 옛 그림을 보면 절벽 위로 건물이 세 채 있다.

가운데가 죽서루고 왼쪽의 ㄱ자 집이 삼척객사인 진주관, 오른쪽 끝에 조그만 집은 별채인 연근당으로 이곳에 용문이 있다. 용문은 삼국통일의 위업을 달성한 신라 문무왕(626-681)의 출입처였다. 죽어서 바다에 무덤을 만든 문무왕은 동해를 지키는 용이 돼 가끔 해안선을 따라 순행했다고 한다. 어느 날 이곳 오십천을 거슬러 오다가 거대한 바위덩어리를 만나자 한쪽에 구멍을 뚫어 드나들다가 훗날 승천했다.

이 구멍 전설은 두 갈래로 나뉘었다. 하나는 나쁜 건데 절벽 밑에 뚫린 구멍이 삼척 땅 지하로 퍼져 있다는 거다. 이중환의 『택리지』에는 그 구멍이 냇물은 물론 뱃놀이 하던 사람을 빨아들일 정도다. 이처럼 무너지는 터인 ‘공망혈’에 삼척이 자리 잡고 있어 ‘인재가 나지 않는다’고 했던거다. 왜 인재가 없겠냐마는 공망혈의 두려움은 알겠다.

나머지 하나는 용문 바위의 특별한 암각화다. 구멍 10개가 여성의 생식기 모양으로 새겨져 있다. ‘칠월칠석이면 좁쌀을 일곱 구멍에 넣고 간절히 소망을 빈 뒤 다시 좁쌀을 거둬 치마에 담아가면 아이를 얻는다’는 믿음 탓에 인기가 상당했다고 한다. 용문에도 소원을 빌었다. 아기얻는 소원은 아니지만 성취여부는 지금도 비밀이다.

먼 훗날까지 삼척과 죽서루를 사랑할 수 밖에 없는 이유는 죽죽선의 향기인가, 용문의 소원인가. 아니지, 그건 순전히 저 정선, 강세황, 김홍도와 허필, 이방운, 엄치욱 그리고 백운이란 사람을 비롯해 이름 모를 이들이 그려놓은 ‘죽서루’ 그림 속 풍경 탓이요. 허목과 더불어 이승휴가 써놓은 글 탓일 게다.

두타산 기슭에서 병든 홀어머니 모시고 살 때 “세상이 받아주지 않더라도 하늘을 원망하거나 사람 탓하지 않고 편히 여기기를 천명처럼 했음을 알아주길 바란다”는 간절한 말 남겨둔 그 이승휴의 말이 떠오를 때면 사랑의 그리움이야 참는다 해도 살아가는 서글픔만은 어쩔 줄 모르겠다.

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

![장사+먹방+힐링..‘청춘만물트럭’은 낭만을 싣는다 [김지혜의 별튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/06/22/isp20250622000054.400.0.jpg)

![이런 먹방 본 적 있어? 자칭 ‘멸치남’… 이희태의 하루 [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/06/01/isp20250601000089.400.0.jpg)

당신이 좋아할 만한 기사

브랜드 미디어

브랜드 미디어

“황희찬 매각한다”

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

이데일리

이데일리

“황희찬 매각한다”

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

일간스포츠

일간스포츠

이란, 핵 능력 완전히 사라졌나…남은 변수는?

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

‘5성급 1조, 3성급도 완판’…호텔에 꽂힌 부동산 투자자들

성공 투자의 동반자마켓인

마켓인

마켓인

브릿지바이오, 상장폐지 위기 탈출…비트코인 투자사로 변신[바이오맥짚기]

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

팜이데일리

팜이데일리