- 힐러리는 왜 브루클린을 선택했나

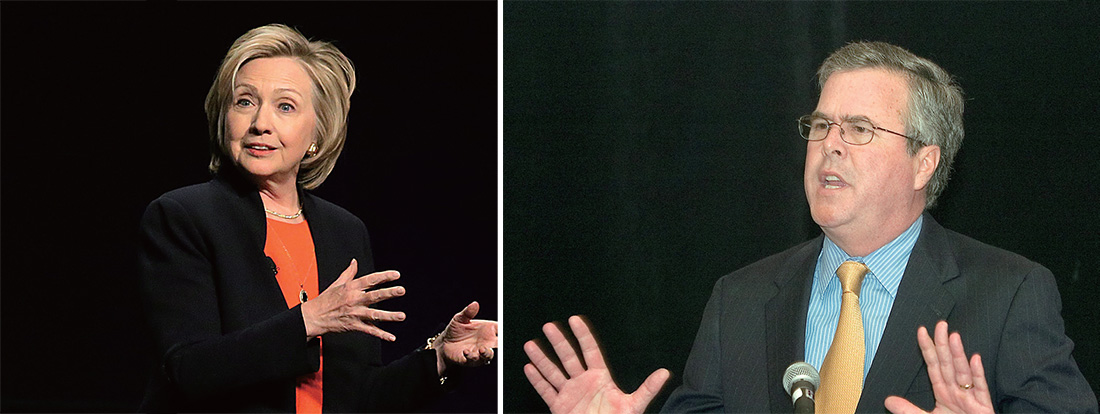

어디에 본부를 설치하느냐가 후보자의 의중을 반영한다. 미국 민주당의 대선 후보로 유력시되는 힐러리 클린턴은 선거대책본부를 뉴욕시 브루클린에 두기로 했다고 알려졌다. 기존의 개인 사무실, 그리고 클린턴 글로벌 이니셔티브(빌 클린턴 전 대통령과 힐러리가 주도하는 국제문제 해결을 위한 자선단체) 본부와 가까운 곳이다. 또 그는 뉴욕시 교외에 집도 있고, 뉴욕주를 대표한 연방 상원의원을 지냈다. 아울러 선거자금 기부자들과 가까이 있을 수 있다는 이점도 있다.

클린턴의 결정은 그가 선택하지 않은 장소 때문에 더 주목을 끈다. 2008년 클린턴이 민주당 대선후보 경선에 출마했을 때 그의 선거대책본부는 버지니아주 알링턴에 있었다. 워싱턴 DC에서 멀지 않은 곳이다. 클린턴 부부는 아직도 워싱턴 근교의 조지타운에 집을 갖고 있다. 그러나 이번엔 워싱턴 정가와 거리를 둘 생각인 듯하다.

또 오래 전 12년 동안 주지사의 아내로 지낸 아칸소주로 돌아가면 미국 중류층과의 유대를 과시할 수 있을지 모른다. 그러나 클린턴은 그럴 생각이 없다. 만약 그곳에 돌아간다면 진심이 담기지 않은 표 얻기 행보라고 조롱받을 수 있다고 생각하는 듯하다. 그곳을 떠난 후 지금까지 아칸소주와의 관계를 유지하려는 노력을 거의 하지 않았기 때문이다. 또 아칸소주에 본부를 두면 여러 모로 불편한 점도 많다. 클린턴은 기존의 개인 사무실이 있는 맨해튼도 피했다. 맨해튼에 본부를 두면 돈줄인 월스트리트 금융사들과의 관계가 입방아에 오를 수 있기 때문이다.

선거대책본부의 장소 결정에는 여러 요인이 작용할 수 있다. 그러나 일반적으로는 돈이 핵심이다(부동산 투자 결정에서도 마찬가지다). 사무실 임대료만이 문제가 아니라 큰손 기부자들과 가까운 곳에 있어야 한다는 뜻이다. 잘 알려지지 않은 후보는 멀리 떨어진 곳에 본부를 두면 직원을 구하기가 힘들다. 유망한 후보의 경우도 고위 참모들은 가족과 집이 이미 있을 가능성이 크기 때문에 이사를 하거나 장거리 비행기 통근을 꺼린다.

2016년 대선을 노리는 공화당 경선후보는 꽤 많을 것으로 예상된다. 따라서 그들의 선거대책본부는 상당히 널리 분산될 가능성이 크다. 테드 크루즈 상원의원(텍사스주)은 이미 휴스턴에 본부를 차렸다. 스콧 워커 위스콘신 주지사는 주도 매디슨에서 팀을 꾸리는 중이다. 젭 부시 전 플로리다 주지사는 정치자금을 모으고 세력을 규합할 정치활동위원회(PAC)인 ‘라이트 투 라이즈(Right to Rise)’를 마이애미에서 발족했다(출마를 공식 선언하면 곧바로 선거대책본부로 전환될 것이다). 마르코 루비오 상원의원도 마이애미에 본부를 둘 듯하다. 부시와 루비오는 접전이 예상되는 경합주에 선거대책본부를 두는 유일한 후보가 될 가능성이 크다.

켄터키주를 대표하는 랜드 폴 상원의원은 놀랍게도 텍사스주 오스틴에 사무실을 차렸다. 물론 그는 곧 켄터키주 루이스빌에서 출마를 선언하고 선거운동 대부분을 그곳에서 지휘할 예정이다. 하지만 그는 온라인 선거 운동 본부만은 성장하는 기술 중심지 오스틴에 두기로 했다. 그곳에서 채용한 여러 유능한 디지털 스타들이 다른 곳으로 이주하기를 꺼리기 때문인 듯하다.

2008년 대선 당시 버락 오바마 후보는 선거대책본부를 시카고에 뒀다. 당시 그가 그곳에 살았고 상원에서 일리노이주를 대표했기 때문이다. 에이브러햄 링컨 전 대통령이 그곳에서 정치활동을 펼쳤다는 역사적인 연관성도 고려된 듯하다. 하지만 2012년 재선 운동 때도 오바마는 시카고에 본부를 차렸다. 예상 밖이었다. 현직 대통령으로서 워싱턴에 본부를 뒀다면 직원들을 더 자주 찾아가 격려할 수 있었다. 예를 들어 조지 W 부시는 재선을 위한 선거대책본부를 워싱턴과 가까운 버지니아주 알링턴에 뒀다.

그러나 오바마는 자신은 뒤로 물러서고 고위 참모들이 시카고에서 자신의 재선 선거운동을 이끌도록 했다. 데이비드 액슬로드 같은 일부 측근은 일찍이 백악관을 떠나 시카고로 돌아갔다. 선거대책본부를 멀리 둔 게 정치적으로 유리하게 작용하기도 했다. 첫 임기 동안 비판자들은 오바마가 재선만 노리고 정책 결정을 내린다고 비난하며 그를 ‘군 총사령관(Commander-in-Chief)’이 아니라 ‘선거운동 총사령관(Campaigner-in-Chief)’이라고 불렀다. 오바마는 일리노이주에 선거대책본부를 둠으로써 백악관과 선거운동 본부 사이의 1130㎞라는 거리를 내세워 자신이 재선에만 관심을 두는 게 아니라고 항변할 수 있었다.

뉴트 깅그리치 전 하원의장도 2012년 공화당 대선후보 경선에 출마하면서 워싱턴과 거리를 두고 싶어했다. 그는 하원에서 조지아주를 대표하면서 수 년 동안 워싱턴 교외인 버지니아주에 살았다. 딸 하나가 조지아주 애틀란타에 살긴 했지만 그곳에 남아있는 다른 연고는 없었다. 그러나 워싱턴에 살 경우 정가와 거리가 먼 외부자로 선거운동을 하기 어렵다. 따라서 깅그리치는 애틀란타에 빈 사무실을 차려두고 그를 대리하는 법률회사의 주소를 공식 서류의 발신지로 사용했다.

그러나 고향으로 돌아갈 경우 아무도 반기지 않을 가능성도 있다. 앨 고어는 2000년 대선을 위한 본부를 처음엔 워싱턴에 뒀다. 현직 부통령으로서 출마했기 때문이다. 그러나 민주당 경선에서 득표율이 떨어지자 그는 클린턴 대통령의 그림자 탓이라고 판단했다. 그래서 클린턴 대통령과 거리를 두고 고향의 이점을 활용할 목적으로 선거대책본부를 테네시주 내슈빌로 옮겼다. 당시 그는 “미국 중류층과 함께 풀뿌리 운동으로 선거를 치르겠다”고 선언했다.

고어는 도전자 빌 브래들리 상원의원(뉴저지주)을 수월하게 꺾고 민주당 후보로 지명됐다. 그러나 본선에서 고어는 테네시주를 차지하지 못했다. 그가 테네시주에서 부시에게 이겼다면 플로리다주의 개표 시비 논란에도 불구하고 그가 대통령이 되고도 남았을 것이다. 이처럼 언제든 고향으로 돌아갈 순 있지만 구태여 그럴 만한 가치가 없는 경우도 있다.

- 번역 이원기

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

많이 본 뉴스

많이 본 뉴스

MAGAZINE

MAGAZINE

Klout

Klout

섹션 하이라이트

섹션 하이라이트

브랜드 미디어

브랜드 미디어

- 모아보기

- 일간스포츠

- 이데일리

- 마켓in

- 팜이데일리

![“늘 마지막이라고 생각”… 예예, 미워할 수 없는 ‘킹’ 유발자 [IS인터뷰]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/03/11/isp20250311000307.400.0.jpg)

![인터스텔라 한 편 뚝딱... 집에서 보는 ‘실감나는 우주’ [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/03/16/isp20250316000120.400.0.jpg)

![김흥국, 나경원 캠프 합류…”보수 뭉쳐야 한다는 마음” [IS인터뷰]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/02/27/isp20250227000441.230.0.jpg)

![김흥국, 나경원 캠프 합류…”보수 뭉쳐야 한다는 마음” [IS인터뷰]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/02/27/isp20250227000441.168x108.0.jpg)

![[단독]김흥국](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041900135T.jpg)

![[EU있는경제]투자만이 살 길…PE 규제 허물고 반등 노리는 英](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041800893B.jpg)

![[마켓인]대선 앞두고 STO 재점화…두각 드러내는 선두주자들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041800885T.jpg)

![[마켓인]SK실트론 인수전에 '빅4' 사모펀드 총출동…각축전 예고](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041800871T.jpg)

![[동물실험 폐지 명암] 투심 쏠린 토모큐브, 빅파마가 주목하는 까닭①](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041700440B.jpg)

![껄끄러운 산부인과 검사, 자가채취로 해결…바이오다인의 야심작[편즉생 난즉사]⑨](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041600355T.jpg)

![임상에 울고 웃는 바이오株…인벤티지랩·티움바이오 '방긋'[바이오 맥짚기]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041800203T.jpg)

![美FDA인력 감축 칼바람 여파 '촉각'[제약·바이오 해외토픽]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041900112T.jpg)

당신이 좋아할 만한 기사

브랜드 미디어

브랜드 미디어

충청서 압승 거둔 이재명…득표율 88.15%(종합)

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

일간스포츠

일간스포츠

“어머니, 아버지 저 장가갑니다”…‘결혼’ 김종민 끝내 눈물

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

일간스포츠

일간스포츠

충청서 압승 거둔 이재명…득표율 88.15%(종합)

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

[EU있는경제]투자만이 살 길…PE 규제 허물고 반등 노리는 英

성공 투자의 동반자마켓인

마켓인

마켓인

[동물실험 폐지 명암] 투심 쏠린 토모큐브, 빅파마가 주목하는 까닭①

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

팜이데일리

팜이데일리