- 기업의 진정한 사회적 책임

기업은 법에 의해 재산권과 계약권 등을 인정받은 법인(法人)이니 법률적 책임을 지는 것은 당연하다. 그러나 법을 넘어서 도덕 감정과 윤리에 기초한 사회적 책임까지 기업에 요구해야 하는지는 여전히 논란거리이다. 이와 관련 프리드먼은 단호했다. 사회적 책임은 사람, 즉 자연인의 문제이며 법인에까지 확장할 성질이 아니라고 본 것이다. 그렇다면 외부의 요구가 아니라 기업인 스스로 하겠다면 어떨까. 이에 대해서도 프리드만은 “기업인이 사회적 책임 운운하며 회사의 자원으로 환경·사회문제 해결에 앞장서겠다고 하는 것은 위선 아니면 정신분열증이며 자본주의 근간을 흔드는 위험천만한 발상”이라고 혹평한다.

그러나 현실은 반대로 흘렀다. 그 중심에는 국제연합(UN) 산하의 전문기구인 ‘UN 글로벌 콤팩트’가 있다. 이 기구는 기업이 책임 있는 기업시민으로 행동할 것과 다른 사회 주체와 협력해 지속가능한 글로벌 경제를 실현할 것을 목적으로 2000년 7월에 출범했다. 그 이후 사회적 책임을 다하는 반듯한 기업으로 보이고 싶은 후광효과(halo effect) 때문에, 다른 한편으로는 무책임한 기업으로 보이는 낙인효과(stigma effect)를 피하기 위해서 UN 글로벌 콤팩트에 가입하는 기업의 수는 꾸준히 늘었다. 현재는 전 세계 162개국 8400개가 넘는 기업이 가입했다. 이 중에 우리 기업은 155개다.

이제는 모두가 기업의 폭넓은 사회적 책임을 당연하게 여기는 듯하다. 그러나 근본 쟁점이 해소된 것은 아니다. 사회적 책임과 경영 성과 사이에 어떤 관계가 있는지도 아직 갑론을박 중이다. 더구나 올 1월에 미국의 한 학회지(the Accounting Review)에 실린 논문에서는 사회적 책임을 많이, 그리고 잘한다는 기업일수록 국가에 세금을 덜 낸다는 사실을 밝혀 충격을 주고 있다.

사회적 책임의 본질이 무엇인지 헷갈리게 하는 개별 사례도 많다. 예컨대 미국의 글로벌 회사인 3M은 2011년도 지속가능보고서에서 법인세 부담을 낮추는 것이 건강 또는 환경 등의 사회 문제보다 더 중요하다고 명시했다. 또한 미국의 공룡 제약업체 화이자는 사회적 책임에 관한 한 모범회사로 알려져 왔다. 그러나 지난해 말 이 회사는 매출액이 4분의 1밖에 되지 않는 보톡스 제조회사 엘러간을 인수하면서 합병의 주체를 뒤바꿔 미국보다 법인 세율이 낮은 아일랜드로 본사를 옮기는 전략을 구사했다.

이처럼 사회적 책임을 강조하던 기업이 세금을 덜 내기 위해 애를 쓰고 실제로 유효세율이 낮다는 사실을 어떻게 봐야 할까. 여러 가능성 중에 한 가지 사실은 ‘위선 아니면 분열증’이라는 프리드먼의 관점이 아직 살아 있다는 점이다. 우리 주변을 돌아보면 계속되는 경기 침체 속에서 구조조정이 필요한 기업이 많다. 기업이 부실해지면 주주·채권자·종업원·소비자·협력업체는 물론이고 국가에 커다란 부담이 된다. 날씨가 추워져야 비로소 송백(松柏)의 푸름을 안다고 했는데, 조만간에 프리드먼이 왜 기업의 발전적 존속을 기업의 유일무이한 사회적 책임이라고 강조했는지 그 이유를 체험으로 이해하게 되지 않을까 걱정이다.

- 황인학 한국경제연구원 선임연구위원

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

많이 본 뉴스

많이 본 뉴스

MAGAZINE

MAGAZINE

Klout

Klout

섹션 하이라이트

섹션 하이라이트

브랜드 미디어

브랜드 미디어

- 모아보기

- 일간스포츠

- 이데일리

- 마켓in

- 팜이데일리

![“늘 마지막이라고 생각”… 예예, 미워할 수 없는 ‘킹’ 유발자 [IS인터뷰]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/03/11/isp20250311000307.400.0.jpg)

![인터스텔라 한 편 뚝딱... 집에서 보는 ‘실감나는 우주’ [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/03/16/isp20250316000120.400.0.jpg)

![[단독]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041601404B.jpg)

![[마켓인]‘몸값 5조’ DN솔루션즈, 10명중 7명](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041601408T.jpg)

![[마켓인]면세점 언제까지 속썩일까…호텔신라, 공모채로 현금 확보](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041600963T.jpg)

![[단독]상장 약속 못 지킨 씨티씨백…투자자 이탈 가속](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041601067T.jpg)

![[동물실험 폐지 명암] 투심 쏠린 토모큐브, 빅파마가 주목하는 까닭①](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041700440T.jpg)

당신이 좋아할 만한 기사

브랜드 미디어

브랜드 미디어

"사저 돌아간 윤석열에 꽃다발 건넨 입주민, '이 사람' 어머니였다"

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

효민 '금융맨' 남편, 놀라운 정체 밝혀졌다

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

일간스포츠

일간스포츠

'윤어게인 신당' 창당 말린 尹 "지금은 힘 합칠 때"

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

[단독]"중복상장 단골 SK"…한국거래소, 엔무브 IPO에 제동

성공 투자의 동반자마켓인

마켓인

마켓인

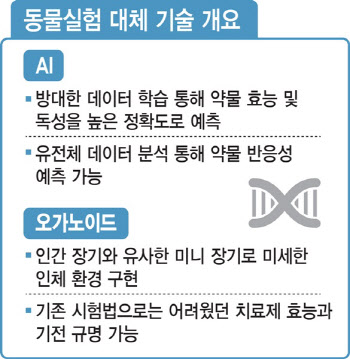

동물실험 폐지로 판 바뀌나...AI·오가노이드 뜨고 비임상 CRO는 악재?

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

팜이데일리

팜이데일리