- [한세희 테크&라이프]

러시아와 글로벌 테크 기업 갈등 극명하게 일어나

메타·트위터·애플·삼성전자 등 러시아 제재에 참여

이들 빅테크 기업의 정책은 세계 모든 사람에게 영향을 미쳤고, 때로는 개별 국가의 법과 제도를 무력화하기도 했다. 이를테면, 과거 우리 정부는 인터넷 실명제를 구글에 관철시키지 못했다. 이들 거대 플랫폼 기업의 정책이 개별 국가의 문화나 상황에 맞지 않는 것을 강요해 문제를 일으키기도 한다. 하지만 많은 경우, 빅테크의 방침이 국민의 자유를 억누르려는 권위주의 정부에 맞서 보편적 가치를 지킬 수 있게 하는 방패가 되기도 했다.

그래서 권위주의 국가들은 마음에 들지 않는 해외 사이트에 대한 접속을 차단하거나, 인터넷 기업을 옥죄는 법을 만들거나, 심지어 유사시 통신망 접속 자체를 끊어 버리기도 한다. 이는 국경 없는 인터넷에 조금씩 담장을 만들어 왔다.

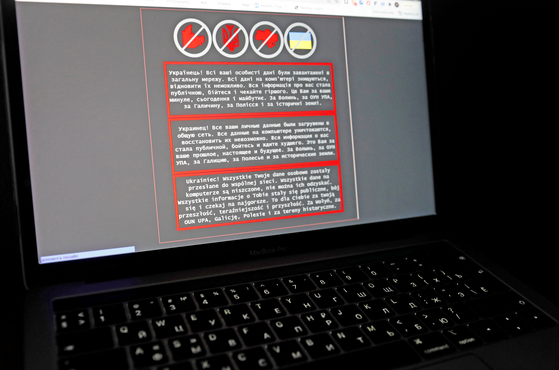

그리고 러시아의 우크라이나 침공으로 세계 여론이 들끓는 지금, 러시아와 글로벌 테크 기업들 사이에서 이런 갈등이 가장 극명하게 일어나고 있다.

빅테크의 대러 민간 자율 제재(?)

이에 발맞춰 주요 테크 기업들도 러시아 제재에 나섰다. 메타는 러시아 국영 매체가 페이스북과 인스타그램에 광고를 싣거나 수익을 창출하지 못 하게 막았다. 폭력을 조장하는 발언을 금지하는 콘텐츠 정책도 러시아에 대해서는 완화했다.

트위터도 허위 정보를 막기 위해 우크라이나와 러시아에서 광고를 중단했다. 러시아 국영 미디어기사를 링크한 트위터에는 경고 딱지를 붙이고, 조직적으로 친러 트윗을 올린 계정은 정지시켰다. 구글과 유튜브도 러시아 국영 미디어 계정의 수익화를 차단했다. 넷플릭스는 러시아 서비스를 중단했다.

애플, 삼성전자, 인텔도 러시아에서 제품 판매를 중단했다. 비자와 마스터카드도 러시아 사업을 멈췄다. 글로벌 기간 통신사 중 하나인 코젠트는 러시아 국영 통신기업 로스텔레콤과 트랜스텔레콤과의 접속을 끊었다. 코젠트는 세계 인터넷 트래픽의 25%를 처리한다.

유럽연합(EU)의 대러 제재를 따른 코젠트를 제외한 다른 기업은 대부분 정부의 직접적 요구가 없는 상황에서 자체적으로 러시아 제재를 결정했다. 비인도적 전쟁에 대한 항의 표시일 수도 있고, 사이버 공작에 능한 러시아가 소셜미디어를 통해 정보 공작을 하지 못 하게 막으려는 것일 수도 있다. 2016년 미국 대선 당시 러시아가 미국 여론 분열을 일으키기 위해 페이스북 등을 활용했다는 의혹이 있었고, 이후 소셜미디어들은 가짜 뉴스의 온상이 되어 민주주의를 위협한다는 비판을 감내해야 했다.

테크 기업들은 이번에는 같은 실수를 반복하지 않겠다는 생각일 것이다. 특히 상대가 자국 정부와 시민, 세계 대부분 이용자가 한결같이 비판하는 러시아라면 더욱 부담 없이 사적 제재(?)를 부과할 수 있을 것이다.

권위주의 국가들의 인터넷 독립 인센티브 높아져

러시아는 빅테크 기업의 조치에 맞서 자국 내 페이스북과 트위터 접속을 차단하고 있다. 해외 소셜미디어 등을 통해 불리한 정보가 흘러 드는 것을 막기 위해서다. 러시아에 대한 폭력 조장 발언규제를 완화한 메타를 ‘극단주의 단체’로 지정하기도 했다.

이는 그리 놀라운 일이 아니다. 사실 러시아는 이미 까다로운 인터넷 규제 정책을 진행해 왔다. 자국 내 50만 명 이상 사용자를 가진 해외 인터넷 기업은 반드시 러시아에 지사를 설립하게 하는 법을 제정했다. 사이버 공격 방지를 명분으로 인터넷 망을 해외 망과 분리해 운영할 수 있게 한 ‘인터넷 주권법’과 국내 판매되는 모든 스마트폰에 러시아산 앱을 반드시 탑재하게 하는 법도 통과시켰다. 넷플릭스에게는 러시아 국영 TV 채널을 의무 송출하게 만들었다.

러시아는 외롭지도 않다. 이집트, 나이지리아 등 여러 나라들이 트위터 접속을 막은 적 있고, 반정부 시위가 거세게 일었던 카자흐스탄이나 미얀마 정부는 아예 인터넷 접속을 차단해 버렸다. 인도는 중국과 갈등이 심화되자 틱톡 등 중국 앱들을 대거 몰아냈다. 액세스나우에 따르면, 정부가 인터넷을 차단한 사례는 최근 10년 간 850건에 이르렀고 그중 768건은 최근 5년 사이 일어났다.

이미 자신만의 디지털 만리장성을 쌓은 중국에 러시아와 다른 권위주의 국가들이 동참하면, 디지털 세상은 ‘자유’ 인터넷과 ‘통제’ 인터넷으로 갈라질 가능성이 크다. 인터넷 정책 NGO 프리덤하우스에 따르면, 지난해 테크 기업 콘텐츠나 데이터, 경쟁 상황을 규제하는 법을 만든 나라는 48개에 이른다.

디지털 세계 갈라놓은 신냉전 오나?

냉전 종식 이후 세계는 이러한 질서를 중심으로 운영됐다. 중국도 러시아도 냉전 시대와 달리 이 질서 안에서 최대한 유익을 얻으려 노력해 왔다. 하지만 이들이 더 이상 이 질서에 머무르기를 거부한다면? 글로벌 네트워크에서 떨어져 나감으로써 디지털 기술의 ‘해방’ 효과는 가로막고, 디지털 기술을 국민 통제에 활용하며 정권의 핵심 이익을 지키려는 선택을 할 수도 있다.

서구 세계로서는 시장이 축소되고 비효율이 커진다는 문제가 생긴다. 이를 막기 위해 제재를 하려니 장기적으로 권위주의 국가가 글로벌 네트워크에서 자립하려는 동기를 키운다는 우려가 생긴다. 성과야 어떻든 간에 중국과 러시아는 이미 SWIFT의 대안도, 반도체 자립 노력도 시도하고 있다.

그리고 아마도 세계 인구의 상당수가 ‘디지털 억압’ 아래 살아가게 될 수 있다는 점이 가장 우려된다. 이것은 우리가 꿈꾸던 디지털 세상이 아니었다.

※ 필자는 전자신문 기자와 동아사이언스 데일리뉴스팀장을 지냈다. 기술과 사람이 서로 영향을 미치며 변해가는 모습을 항상 흥미진진하게 지켜보고 있다. [어린이를 위한 디지털과학 용어 사전]을 지었고, [네트워크전쟁]을 옮겼다.

한세희 칼럼니스트

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

많이 본 뉴스

많이 본 뉴스

MAGAZINE

MAGAZINE

Klout

Klout

섹션 하이라이트

섹션 하이라이트

브랜드 미디어

브랜드 미디어

- 모아보기

- 일간스포츠

- 이데일리

- 마켓in

- 팜이데일리

![“늘 마지막이라고 생각”… 예예, 미워할 수 없는 ‘킹’ 유발자 [IS인터뷰]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/03/11/isp20250311000307.400.0.jpg)

![인터스텔라 한 편 뚝딱... 집에서 보는 ‘실감나는 우주’ [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/03/16/isp20250316000120.400.0.jpg)

![김흥국, 나경원 캠프 합류…”보수 뭉쳐야 한다는 마음” [IS인터뷰]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/02/27/isp20250227000441.230.0.jpg)

![김흥국, 나경원 캠프 합류…”보수 뭉쳐야 한다는 마음” [IS인터뷰]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/02/27/isp20250227000441.168x108.0.jpg)

![[단독]김흥국](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041900135T.jpg)

![[EU있는경제]투자만이 살 길…PE 규제 허물고 반등 노리는 英](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041800893B.jpg)

![[마켓인]대선 앞두고 STO 재점화…두각 드러내는 선두주자들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041800885T.jpg)

![[마켓인]SK실트론 인수전에 '빅4' 사모펀드 총출동…각축전 예고](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041800871T.jpg)

![[동물실험 폐지 명암] 투심 쏠린 토모큐브, 빅파마가 주목하는 까닭①](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041700440B.jpg)

![껄끄러운 산부인과 검사, 자가채취로 해결…바이오다인의 야심작[편즉생 난즉사]⑨](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041600355T.jpg)

![임상에 울고 웃는 바이오株…인벤티지랩·티움바이오 '방긋'[바이오 맥짚기]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041800203T.jpg)

![美FDA인력 감축 칼바람 여파 '촉각'[제약·바이오 해외토픽]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041900112T.jpg)

당신이 좋아할 만한 기사

브랜드 미디어

브랜드 미디어

충청서 압승 거둔 이재명…득표율 88.15%(종합)

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

일간스포츠

일간스포츠

“어머니, 아버지 저 장가갑니다”…‘결혼’ 김종민 끝내 눈물

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

일간스포츠

일간스포츠

충청서 압승 거둔 이재명…득표율 88.15%(종합)

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

[EU있는경제]투자만이 살 길…PE 규제 허물고 반등 노리는 英

성공 투자의 동반자마켓인

마켓인

마켓인

[동물실험 폐지 명암] 투심 쏠린 토모큐브, 빅파마가 주목하는 까닭①

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

팜이데일리

팜이데일리