전문가 칼럼

수능 문제 어려우면 ‘등급 받기’ 불리할까[임성호의 입시지계]

- 지난해 영어 어려웠지만…2등급 이내 10만명

원점수 보다 표준점수 중요…향후 변별력 확보 관건

현재 수능 시험 성적표에는 등급, 표준점수, 백분위 점수, 이 세 가지가 표기된다. 이러한 점수 방식은 05학번부터 현재까지 이어지고 있다.(새 대입제도 개편 시기는 2028년) 그리고 이 점수 방식은 수능을 치룬 20~50대 연령층 대부분이 인지하고 있다.

‘불수능 때문에 수시 탈락’은 변명일까

서울대나 연세대, 고려대, 서울교육대 등에서는 수시에서 일정 수준 이상의 수능 등급을 기본으로 요구한다.

하지만 수능이 어렵게 출제되면 수능 등급 확보가 어려울 수밖에 없다. 문제가 어려운 만큼 점수가 낮아지기 때문이다. 하지만 상대평가 과목에서는 이 공식이 꼭 성립하는 것은 아니다.

상대평가 과목에서 1등급은 4% 이내, 2등급은 11% 이내다. 문제가 어렵든, 쉽든 이 비율은 변화가 없다. 문제가 어렵게 출제돼도 평소 성적이 우수한 학생이 4% 안에 진입하기는 어렵지 않다.

수시로 서울 주요 대학 입학 시 국어·수학·영어·탐구 등 4개 과목에서 받은 등급 총 합이 12등급이거나 3개 등급의 합이 총 6등급 수준이 돼야한다. 의대에서는 4개 등급의 합이 총 5등급을 요구하는 편이다.

하지만 절대평가 과목인 영어는 난이도에 직접적인 영향을 받는다. 획득 점수가 90점 이상이면 1등급, 80점 이상이면 2등급, 70점 이상이면 3등급으로 총 9등급 체제로 구성됐다.

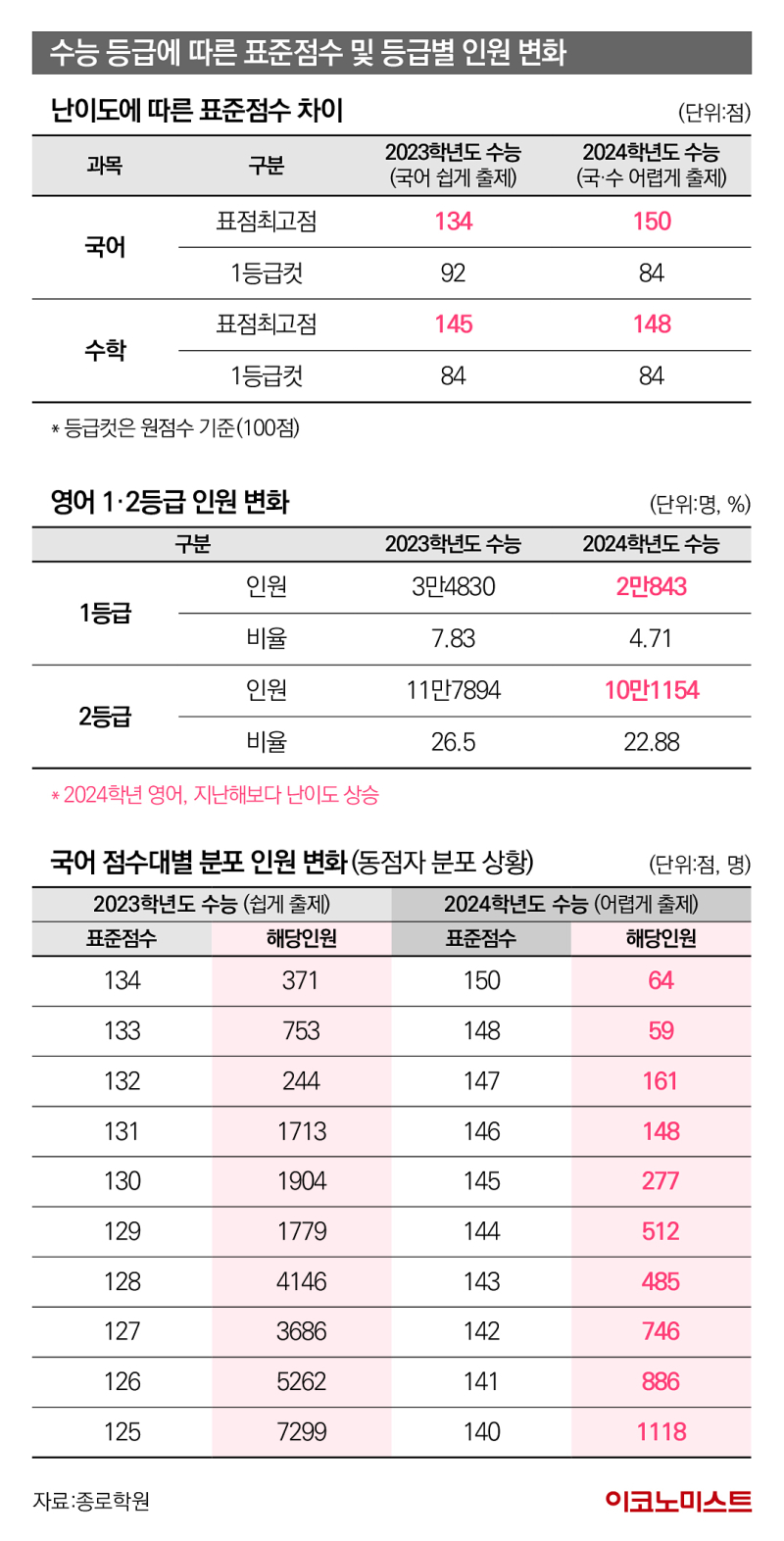

영어 문제가 어렵게 출제되면 응시생들은 80점 이상의 점수를 받기 매우 어렵다. 실제 지난해 수능에서는 영어가 매우 어렵게 출제됐다. 이처럼 문제 난이도가 높은 상황에서도 영업 1등급 응시생은 무려 2만명이나 나왔다. 2등급 이내도 10만명에 달했다.

지난해 서울 4년제 주요 대학교 정원은 대략 7만명 정도였다. 영어가 어렵게 출제됐어도 2등급 이내에 들어온 응시생이 무려 10만명 수준이라 이 학생들이 모두 서울 4년제 대학교 정원을 채우고도 2만명 이상이 남는다.

지난해 교대에서는 수시 미선발인원이 폭등했다. 수시 전체 선발 인원의 70~80%를 못 채우는 대학들이 상당수 발생했다. 이 대학들에서 수능 최저등급은 대략 4개 등급의 합이 12등급을 요구했다.

수능이 어렵게 출제돼 수능 최저등급 미충족 학생들이 쏟아졌다는 분석이 나왔다. 하지만 수능 난이도와 관련이 있는 절대평가 과목은 영어 뿐이다. 이미 응시생 10만명은 영어 2등급 이상을 받은 상황이라 ‘수능이 어렵게 출제됐기 때문에 수능 등급을 충족하지 못했다’라는 논리는 설득력이 떨어진다.

실제로 수능 최저 등급을 충족하지 못한 학생들이 많아서 대학들이 선발을 하지 못했다면 이는 지원자 수준의 문제다. 수능 3등급 이하 학생들이 대거 수시에 지원했다는 얘기다.

원점수 보다 중요한 표준점수, 이유는 변별력

정시에서 주요 대학들은 표준점수를 사용한다. 표준점수는 과목간 난이도 차이에 따른 유불리를 조정하는 점수 방식이다. 원점수 100점 만점 기준으로 가정하면 쉽게 출제된 과목은 90~100점 맞기가 쉽고, 어렵게 출제된 과목은 80점 맞기도 어려울 수 있다.

만약 대학들이 원점수를 활용하면 난이도 여부에 따라 변별력이 떨어지게 된다. 쉽게 출제된 과목에서 점수가 높게 형성될 수밖에 없어서다. 예컨데 쉽게 출제된 국어 과목에서 100점을 맞더라도 표준점수에서는 129점이 되고, 매우 어렵게 출제된 수학에서 100점을 맞을 경우 표준점수는 154점이 된다. 수능 난이도에 따라 표준점수가 다르게 나오는 구도다. 수능 시험 이후 원점수가 따로 공개되지 않는 이유도 여기에 있다.

이에 수능 당일날 쉽게 출제된 과목에서 100점을 맞았다고 좋아하지만 실제 채점 결과가 나오면 매우 어렵게 출제된 과목의 점수보다 10점 이상 뒤지는 경우가 빈번하게 발생한다.

수능이 어렵게 출제되면 쉬운 과목 대비 표준점수가 높게 형성된다. 또한 각각의 표준점수대에서 동점자도 줄어들게 된다. 쉽게 출제되면 표준점수도 낮게 형성되고, 각 점수대에 해당하는 동점자 인원도 매우 많아진다. 그만큼 어렵게 출제될 경우 동점 경쟁자가 줄어들어 시험을 잘 본 학생들은 원하는 대학에 소신 지원하는 패턴이 발생한다. 또 그렇게 하는 것이 합리적이라고 보여진다.

지난해 교대 수시에서 합격자 선발에 문제가 있다는 지적이 나온다. 하지만 ‘수능 난이도가 어려워 수능 최저등급을 맞추지 못했다’라는 논리는 맞지 않다.

교대보다 훨씬 더 엄격하게 수능 최저등급을 요구하는 의대는 지방권 대학이어도 대부분 수시에서 정원 100%를 모두 선발했다. 수시 미충원은 거의 발생하지 않았다. 수능이 어려웠다면 의대도 수능 최저등급을 맞추지 못한 학생들이 많았어야 하는데 그렇지 않았다는 얘기다.

올해는 킬러문항이 배제되는 수능이 2년차를 맞는 해다. 수능 점수 논리상 변별력 확보가 되지 않을 경우 열심히 공부하는 학생들이 피해를 볼 수 있다. 앞으로 출제당국 입장에서는 수능 변별력 확보가 매우 중요할 수 밖에 없는 상황이다.

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

![갓 잡은 갈치를 입속에... 현대판 ‘나는 자연인이다’ 준아 [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/11/21/isp20251121000010.400.0.jpg)

![딱 1분… 숏폼 드라마계 다크호스 ‘야자캠프’를 아시나요 [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/11/09/isp20251109000035.400.0.jpg)

당신이 좋아할 만한 기사

브랜드 미디어

브랜드 미디어

은행 대출금리에 '법적비용' 전가 못한다…위반시 행정제재

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게일간스포츠

일간스포츠

이데일리

변요한♥티파니 영, '애정 가득' 자필 편지

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

일간스포츠

일간스포츠

`광주 도서관 붕괴` 시공사 압수수색, 관계자 출국금지…수사 속도(종합)

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

불닭볶음면이 만든 1조 매출…삼양식품 신용등급도 상승세

성공 투자의 동반자마켓인

마켓인

마켓인

[용호상박 K바이오] ADC ‘항체’ 기반 지놈앤컴퍼니와 에임드바이오

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

팜이데일리

팜이데일리