- Codex Moment 옛 경전의 향기

경전(sacred book)은 책처럼 보이지 않는 경우가 종종 있다. 뉴욕 루빈 미술관에서 열리는 ‘일루미네이티드(Illuminated:The Art of Sacred Books)전’에서 보듯 일반 책과는 사뭇 다른 형태를 띠기도 한다. 일례로 18세기 티베트에서 제작된 ‘반야심경(Perfection of Wisdom Sutra)’ 책은 직사각형의 제본되지 않은 책장들이 포개진 형태다. 가로 24㎝, 세로 42㎝의 책장 한장 한장

은 여러 장의 종이를 붙여 만들었다.

나무로 된 약 50㎝ 길이의 표지들이 마치 샌드위치의 식빵처럼 이 페이지들을 위아래로 덮고 있다. 윗표지는 조각을 새기고 금박을 입혔다. 암청색 테두리가 쳐진 페이지들은 세월의 흔적을 보여주듯 형태가 일그러졌다. 울퉁불퉁해진 종이들이 포개진 모습을 옆에서 보면 마치 지층의 단면처럼 보인다.

무게가 36㎏이나 나가는 이 책은 한 수도원의 도서관 소장품이었다. 벽 속의 보관대에 비슷한 형태의 다른 책들과 함께 보관됐다. 가장 자리에는 책 제목을 표시한 헝겊 조각들이 붙어 있다. 지하철에서 간편하게 읽는 가벼운 전자책과는 거리가 멀다.목제 표지 사이에 책장들이 포개져 있는 이 책은 ‘포티(pothi, 산스크리트어에서 파생된 펀자브어로 ‘경전’이라는 뜻)’의 형태

를 따랐다. 포티는 BC 1세기경 남아시아와 남동아시아에서 처음 제작되기 시작했다.

종이대신 야자수잎 위에 글씨를 쓰고 잎에 구멍을 뚫어 책으로 엮었다. 길고 좁은 야자수잎의 모양이 그대로 책의 형태가 됐다. 티베트 서적 역사가인 커티스 셰이퍼 버지니아대 교수에 따르면 티베트인들은 8~9세기에 포티의 형태를 도입했다. 셰이퍼는 티베트에서 포티가 진화한 방식을 이렇게 설명했다. “형태적 특성은 그대로 유지됐지만(The formal features remained the same)

재료는 완전히 달라졌다(but the materials changed drastically).”

9월 3일까지 열리는 ‘일루미네이티드 전’은 불교(티베트의 사례를 중점적으로 다뤘다)와 힌두교, 이슬람교, 자이나교, 기독교의 다양한 경전에 이용된 재료를 비교하는 데 목적을 두었다. 전시된 기독교 서적 중에는 15세기 네덜란드에서 제작된 층계송(Gradual) 성가집이 있다. 양피지(parchment)로 된 이 책에는 찬송가가 가득 실려 있다. 전시된 책장은 밝은 바탕에 금장식이 곁들여졌고 붉은 꽃과 녹색 줄기, 새들이 그려졌다. 책장 맨 아래쪽에는 무릎 꿇은 사람들의 모습이 그려졌다.

이 책의 제작을 위해 돈을 기부한 사람들을 나타내는 그림이다. 금장식에 들어가는 금과 양피지에 쓰이는 동물 가죽 등 값비싼 재료들을 구하기 위해서는 상당한 액수를 기부했을 듯하다.

책의 크기는 예사롭지 않지만(닫았을 때 가로 41㎝, 세로 56㎝, 두께 12㎝) 형태는 한쪽 가장자리를 묶어 만들어 책등이 있는 전통적인 책의 형태를 띠고 있다. 이런 형태는 코덱스(codex, 나무나 얇은 금속판을 끈이나 금속으로 묶어서 제본한 서적의 원형)라고 부르는데 예수 시대에 처음 등장했다. 서적 역사가인 제프리 햄버거 하버드대 교수에 따르면 이집트의 콥트교 시대를 무사히 견디고 보존된 최초의 코덱스들은 파피루스로 만들어졌다.

전시회에 선보인 층계송 성가집의 크기가 유난히 큰 이유는 성가대가 찬송할 때 대원 모두가 함께 보는 용도로 제작됐기 때문이다.이 전시회는 포티부터 코덱스, 두루마리(scroll), 콘서티나(concertina, 아코디언처럼 펼쳐지는 책)까지 경전의 다양한 형태

를 보여준다. 하지만 금과 은 등의 재료가 책에 쓰인 방식에선 각 문화 사이에 별 차이가 없다는 사실을 보여주기도 한다.

이 값비싼 재료들은 책을 귀중한 물건으로 인식시키는 데 기여했다. 한 전시실에는 남색이나 어두운 색 바탕에 금 글씨가 쓰인 책들이 전시돼 있다. 이런 방식은 여러 종교의 경전에 도입됐다. 9~10세기 튀니지에서 제작된 ‘블루 코란’은 남색으로 물들인 양피지에 금으로 우아한 쿠파(Kufic) 문자를 써 넣었다. 페이지 한쪽 구석의 동그란 얼룩처럼 보이는 자국은 산화은(oxidized silver)의 흔적이다. ‘블루 코란’ 근처의 한 진열장에는 1720년 제작된 일본의 두루마리가 전시됐다.

‘무량의경(Sutra of InnumerableMeanings)’이라는 경전을 수록한 작품인데 남색으로 물들인 종이 위에 금색 글씨가 세로로 가지런히 쓰여 있다.청색 바탕에 금색 글씨가 다양한 종교의 경전에 두루 쓰인 데는 실용적인 이유도 있었다. 전시회의 공동 큐레이 엘레나 파쿠토바의 말을 들어보자. “각 종교가 유사한 미학적 기준을 지녔다는 점이 놀랍다. 또 암청색 바탕에 금색 글씨는 대조 효과가 가장 큰 색상 조합이라는 이점 때문에 자주 채택된 듯하다. 눈에 잘 띌 뿐 아니라 매우 아름답기도 하다.”

잉크와 금 같은 재료는 오랫동안 보존이 가능하지만 일부 재료는 쉽게 변한다. 인간의 혈액이 그중 하나인데 1931년 중국에서 혈액을 사용해 제작된 한 경전은 흰 종이 위에 옅은 갈회색 글씨가 희미하게 남아 있다.생명체의 일부였던 재료는 그 생명체 안에

있을 때 가장 잘 보존된다. “인간의 혈액은 변하기 쉽고 색이 빨리 바랜다(very unstable and it fades very fast)”고 파쿠토바는 말했다. 티베트 고문서에도 인간의 혈액을 잉크에 섞어서 썼다는 기록이 남아 있다. 파쿠토바는 이런 전통이 사악한 의미를 지니진 않았다고 설명했다.

“혈액을 기부하는 사람의 입장에서는 헌신하는 마음(devotion)을 나타내고 공로(merit)를 세운다는 의미가 있었다. 또 유명한 거장의 혈액일 경우 그 문서를 더 신성하게 만드는(consecrate) 효과가 있었다.”전시된 글쓰기용 판 중 일부는 그 위에 쓰인 글씨를 지울 수 있도록 만들어졌다. 일례로 티베트의 ‘삼타(samta)’는 석판 위에 분필로 글씨를 쓰는 것과 비슷한 방식이다.

좁은 판 위에 약간 움푹 파인 검은 면이 있고,그 위에 기름을 살짝 바른 뒤 재를 덮는다(were lightly oiled and then coated with ash).그런 다음 “모래 위에 글씨를 쓸 때(writing in sand)”처럼 재를 긁어가며 글씨를 쓴다. 이런판은 메시지를 보내는 용도로도 쓰였다. 메시지를 받은 사람은 내용을 읽고 난 뒤 글씨를 닦아내고 새로운 메시지를 써서 돌려보낼 수 있다. 파쿠토바는 “마치 휴대전화의 문자 메시지”와 같은 기능이라고 말했다. 물론 속도는 느렸겠지만 말이다.

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

많이 본 뉴스

많이 본 뉴스

MAGAZINE

MAGAZINE

Klout

Klout

섹션 하이라이트

섹션 하이라이트

브랜드 미디어

브랜드 미디어

- 모아보기

- 일간스포츠

- 이데일리

- 마켓in

- 팜이데일리

![“늘 마지막이라고 생각”… 예예, 미워할 수 없는 ‘킹’ 유발자 [IS인터뷰]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/03/11/isp20250311000307.400.0.jpg)

![인터스텔라 한 편 뚝딱... 집에서 보는 ‘실감나는 우주’ [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/03/16/isp20250316000120.400.0.jpg)

![김종민·에일리·심현섭, 오늘(20일) 결혼… 연예인 하객들 바쁘겠네 [왓IS]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/04/20/isp20250420000006.400.0.jpg)

![[알림] 제3회 IS 스포츠 마케팅 써밋 아카데미 23일 개강](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/04/17/isp20250417000481.168x108.0.png)

![“1만원대 맞아?” BBQ 치킨에 짬뽕 무한리필 끝판왕 뷔페[먹어보고서]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25042000138B.jpg)

![한화에어로 유증 여전히 물음표…또 제동 걸렸다[위클리IB]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041900219B.jpg)

![[VC’s Pick]류중희 전 퓨처플레이 대표 설립 ‘리얼월드’… 210억 투자 유치](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041900114T.jpg)

!['먹는 콜라겐 누적 매출 1조 돌파'…R&D·브랜딩 강점[뉴트리 대해부②]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041800445T.jpg)

당신이 좋아할 만한 기사

브랜드 미디어

브랜드 미디어

尹, 사저정치 시동거나…'윤어게인 신당' 주역들과 회동

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

김종민·에일리·심현섭, 오늘(20일) 결혼… 연예인 하객들 바쁘겠네 [왓IS]

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

일간스포츠

일간스포츠

“1만원대 맞아?” BBQ 치킨에 짬뽕 무한리필 끝판왕 뷔페[먹어보고서]

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

한화에어로 유증 여전히 물음표…또 제동 걸렸다[위클리IB]

성공 투자의 동반자마켓인

마켓인

마켓인

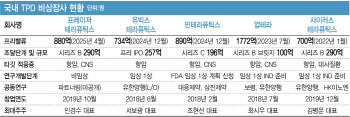

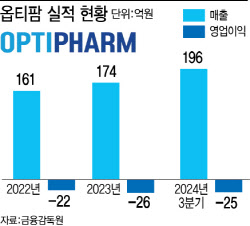

국내 TPD 회사는 저평가 되었나…당면한 숙제는 '임상'

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

팜이데일리

팜이데일리