- Golf - 드라이버는 쇼가 아니다

‘드라이버는 쇼고 퍼팅은 돈’이라는 말이 있다. 골프에서 퍼팅의 중요성을 강조한 말이다. 그러나 아마추어에서 통용되는 격언이 프로 세계에서는 꼭 그렇지 않거나 반대인 경우도 있다. 프로 경기에서는 똑같은 코스 홀이지만 파5로 했을 때보다 파4로 했을 때 스코어가 더 안 나온 사례도 있다. 아마추어 골퍼라면 이해하기 어려운 프로 세계의 오묘한 데이터를 들여다보자.

퍼팅보다 그린까지가 중요최근 미국 골프 전문 주간지인 ‘골프월드’에서는 ‘퍼팅보다도 티잉그라운드에서 그린까지 즉, ‘스루 더 그린(Through the Green)’이 선수들의 상금을 결정하는 주요 변수라는 걸 투어 데이터 자료인 샷링크를 통해 실증했다. 지난해 샷링크에서 주목 받은 개념인 ‘스트로크를 통한 퍼팅’ 항목은 선수들이 그린에서 얼마나 타수를 줄이는지를 나타내는 기준이었다. 이에 따라 이 항목의 점수가 가장 뛰어난 루크 도널드가 세계 랭킹 1위에 오른 점을 설명할 수 있었다.

그러나 지난해 4라운드까지 치러진 32개 대회를 분석한 결과는 의외였다. 티잉그라운드에서 그린까지의 데이터가 선두인 사람이 우승한 경기가 8번, 2등이 9번, 3등은 6번을 포함해 톱 5위에 들었던 적이 29번이었다. 이에 비해 퍼팅이 가장 뛰어난 선수가 우승한 적은 4번, 2등은 6번, 3등은 3번이었다. 톱 5위에 들었던 적이 14번이었다. 퍼팅보다 그린까지의 게임을 잘 풀어야 좋은 성적을 얻을 가능성이 2배 가까이 크다는 것이다.

제이슨 더프너가 HP바이런넬슨오픈에서 우승할 때가 대표적인 사례다. 그의 퍼팅 성적을 보면 한 라운드 당 0.378타를 까먹었다. 퍼팅 성적은 56위에 그쳤다. 로리 맥일로이 역시 BMW챔피언십에서 우승했지만 그는 라운드당 그린에서 0.247타씩 더 쳤다. 퍼팅을 잘 못했지만 우승할 수 있었다는 얘기다.

모든 경기에서 퍼팅과 샷을 할 확률은 거의 절반에 이른다. 파4에서도 드라이버와 아이언 그리고 퍼팅 두번이 파의 기준이다. 프로들의 게임에서는 퍼팅이 승부를 좌우하고 상금을 가린다고들 하지만, 실제 프로 경기에선 그린에서보다는 그린까지 이르는 과정에서 스코어 변동이 더 크다는 얘기다. 프로들의 드라이버 기량엔 큰 차이가 없지만 그린에 이르는 과정에서 사소한 한두 번의 실수와 숏게임에서의 미세한 차이가 엄청난 상금 차이를 만든다.

파5와 파4의 타수 차 적어아마추어 경기에서는 파5에서 다섯 타 만에 홀아웃해 파를 잡는 게 파4 홀에서 네 타로 홀아웃하는 것처럼 어렵다. 하지만 프로 경기에서는 꼭 그렇지 않다. 2010년 US오픈이 열린 미국 페블비치 링크스 코스 2번 홀로 가보자. 프로 대회에서 전장은 똑같이 502야드였는데 코스가 어렵기로 유명한 2010년 US오픈에서는 파4 홀로 잡았고, 올 2월 열린 AT&T페블비치프로암대회에서는 파5 홀로 잡았다.

그런데 경기 스코어를 집계한 결과는 예상 밖이었다. 파4로 치른 대회의 평균 스트로크는 4.46타가 나와 어려운 홀이었다. 파5로 치른 올해는 4.43타로 아주 쉬운 홀이 됐다. 똑같은 거리였는데 파4일 때는 37개의 버디가 나왔고 더블 보기 이상도 35개나 나왔다. 한편, 파5 홀이었을 때는 이글이 13개 나왔고, 보기 이상이 9개에 그쳤다.

이와 비슷한 대회가 국내에도 있었다. 국내 최대 메이저 대회인 한국오픈을 개최하는 우정힐스는 2005년부터 파5 494야드이던 11번 홀을 파4 홀로 치른다. 지난해 이 홀에서는 평균 4.5타가 나왔다. 가장 어려운 홀이긴했으나 파4인 홀의 난이도와 큰 차이는 없었다. 결국 프로에게 파4 홀과 파5 홀의 차이는 아마추어만큼 크지 않다. 심지어 파4는 파를, 파5 홀에선 버디를 잡아야 이븐인 것이다.

프로의 60도 웨지 비거리는 100야드프로들의 비거리가 보통 280~290야드를 넘나드는 것이야 다 알려진 사실이다. 대회에서 보면 보통 세컨드 샷이나 파5 홀에서 서드샷을 할 때면 어떤 클럽을 잡을까. 아마추어 골퍼들은 장타자라면 숏아이언이나 웨지를 잡을 수도 있겠다. 하지만 핀까지 남은 거리가 120야드 이상이라면 흔히 미들 아이언을 잡는다.

그런데 프로들은 아마추어가 7번 아이언을 잡는 140야드 정도 거리에서부터 웨지를 잡는다. 칼 패터슨은 140야드 거리에서는 로프트 47도의 피칭 웨지를 잡고, 130야드에서는 로프트 49도의 갭웨지, 115야드가 남으면 로프트 55도의 샌드웨지를 잡는다. 100야드라면 아예 60도 로브웨지로 풀스윙을 한다. 루키인 해리스 잉글리시 역시 드라이버 비거리 295야드에 140야드 거리부터 47도의 피칭 웨지를 쓰고 60도 로프웨지 풀스윙으로 100야드를 보낸다.

아마추어에게 60도 로브웨지라면 페이스가 거의 바닥에 붙은 듯하며 깊게 잠긴 러프나 벙커에서만 쓰는 웨지다. 하지만 프로의 게임에서 100야드 미만의 거리는 얼마나 짧은 스윙을 가져가느냐가 중요하고, 그것이 자신의 거리감에 얼마나 숙달돼 있느냐의 문제이지 몇 번 웨지를 쓰는가는 큰 의미가 없다. 따라서 프로들의 경기를 관전하면서 짧은 거리의 노하우를 볼 때면 그가 어떤 클럽을 들었느냐에 관심을 가지기보다 그가 어떤 스윙 크기를 가져가고 볼의 캐리와 런의 형태를 어떠한 형태로 가져가느냐를 보는 게 도움이 된다.

3라운드 선두 우승 가능성 작아마이클 톰슨은 3월 초 혼다클래식에서 54홀 공동 선두에 오른 뒤 US오픈 우승자인 베테랑 제프 오길비를 2타차로 제쳤다. 다승자인 그레엄 맥도웰과 리 웨스트우드까지 누르고 처음으로 우승했다. 54홀까지 공동 선두였던 루크 구스리는 처음으로 54홀 선두였지만 마지막날 3오버파를 치면서 3위로 내려앉았다.

톰슨과 구스리의 차이를 꼽자면, 톰슨은 54홀 선두를 했다가 우승을 놓친 적이 한 번 있었고 구스리는 처음이었다. 샷링크가 이와 관련된 의미 있는 수치를 제공했다. 2008년 이후 PGA투어의 모든 경기를 분석한 결과 54홀까지 선두 중에 첫째 도전에서 우승까지 이른 경우는 30.3%였다. 우승 경험이 있는 54홀 선두 중에서는 39.3%가 우승컵을 들어올렸다. 우승을 해본 사람이 다시 우승할 확률이 10% 정도 높다는 의미다.

3라운드까지 처음으로 선두를 달린 선수 중에 39.5%는 마지막 날 오버파를 치면서 부진했지만, 3라운드의 선두 경험자는 그보다 적은 34.5%가 오버파를 쳤다. 대회 마지막 날에 처음으로 챔피언조에 든 선수 중에 40%는 우승의 긴장감 때문에 대회를 망친다는 얘기다. 그리고 그보다 다소 적은 숫자도 선두에서 출발하면 긴장한 탓에 성적이 나빠진다.

예외도 있다. 타이거 우즈는 최근 캐딜락챔피언십에서 PGA투어 76승째를 거뒀다. 그가 우승한 54개의 PGA투어 우승에서 54홀 공동 선두 혹은 단독 선두였다가 역전을 허용한 적이 단 4번밖에 없다. 메이저 대회에서는 2009년 양용은에게 진 PGA챔피언십이 유일했다.

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

많이 본 뉴스

많이 본 뉴스

MAGAZINE

MAGAZINE

Klout

Klout

섹션 하이라이트

섹션 하이라이트

브랜드 미디어

브랜드 미디어

- 모아보기

- 일간스포츠

- 이데일리

- 마켓in

- 팜이데일리

![“늘 마지막이라고 생각”… 예예, 미워할 수 없는 ‘킹’ 유발자 [IS인터뷰]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/03/11/isp20250311000307.400.0.jpg)

![인터스텔라 한 편 뚝딱... 집에서 보는 ‘실감나는 우주’ [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/03/16/isp20250316000120.400.0.jpg)

![아시아프린스 집은 백화점 명품숍…장근석 집은 이곳[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25042000059T.jpg)

![[알림] 제3회 IS 스포츠 마케팅 써밋 아카데미 23일 개강](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/04/17/isp20250417000481.168x108.0.png)

![대학서 강의한 아파트 관리소장 징계받은 이유[슬기로운회사생활]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25042000033B.jpg)

![[EU있는경제]투자만이 살 길…PE 규제 허물고 반등 노리는 英](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041800893B.jpg)

![[마켓인]대선 앞두고 STO 재점화…두각 드러내는 선두주자들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041800885T.jpg)

![[마켓인]SK실트론 인수전에 '빅4' 사모펀드 총출동…각축전 예고](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041800871T.jpg)

![[동물실험 폐지 명암] 투심 쏠린 토모큐브, 빅파마가 주목하는 까닭①](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041700440B.jpg)

![껄끄러운 산부인과 검사, 자가채취로 해결…바이오다인의 야심작[편즉생 난즉사]⑨](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041600355T.jpg)

![임상에 울고 웃는 바이오株…인벤티지랩·티움바이오 '방긋'[바이오 맥짚기]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041800203T.jpg)

당신이 좋아할 만한 기사

브랜드 미디어

브랜드 미디어

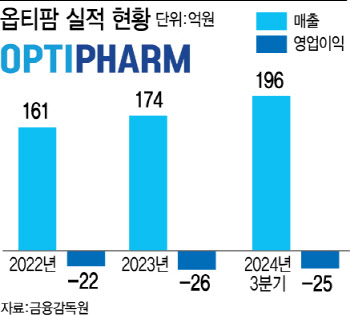

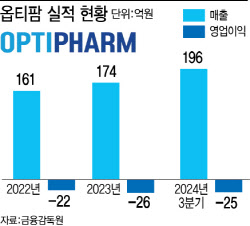

"매년 몸집 커지지만 수익성 주춤"…옵티팜, 반전 카드는?

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이이데일리

일간스포츠

일간스포츠

‘45세’ 김종민 경사…공개 열애 8개월만, 오늘(20일) 결혼

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

일간스포츠

일간스포츠

대학서 강의한 아파트 관리소장 징계받은 이유[슬기로운회사생활]

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

[EU있는경제]투자만이 살 길…PE 규제 허물고 반등 노리는 英

성공 투자의 동반자마켓인

마켓인

마켓인

[동물실험 폐지 명암] 투심 쏠린 토모큐브, 빅파마가 주목하는 까닭①

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

팜이데일리

팜이데일리