전문가 칼럼

또 다른 서열 만드는 ‘서울대 10개’의 함정 [임성호의 입시지계]

- 설립 목적 유사한 과기원도 부작용 겪어

서울대 10개 만들기도 비슷한 상황 놓일 우려

하지만 찬반 논란은 뜨겁다. ▲막대한 예산 확보 문제 ▲대학 졸업 이후의 취업과 지역 정착 여건 마련 ▲대중 인식 속에 뿌리내린 대학 서열 구조 등 풀기 어려운 과제가 산적해 있기 때문이다.

정부 주도 新정책...반성과 점검은 無

이처럼 정부 주도의 대학 육성 정책이 나올 때마다 한 가지 의문이 떠오른다. 겉모습만 바꾼 유사한 정책으로 변죽만 울릴 게 아니라, 기존 사례에 대한 반성과 점검은 왜 늘 빠져 있는가 하는 점이다. 그나마 성공 사례로 평가받는 과학기술원 육성 정책은 충분히 참고할 만한 모델이 될 수 있다.

우리나라의 과학 인재 육성은 고등학교 단계에서는 영재학교와 과학고, 대학 이상에서는 과학기술원으로 집중되는 구조다. 영재학교와 과학고를 졸업한 학생들이 자연스럽게 과학기술원으로 진학해 석박사급 과학 인재로 성장하는 것이 주요한 통로 중 하나였다.

그러나 최근 이 경로에 균열이 생기고 있다. 영재학교와 과학고 졸업생들이 과학기술원 진학을 꺼리고 있기 때문이다. 이로 인해 정책 효과도 반감되고 있다는 지적이 나온다.

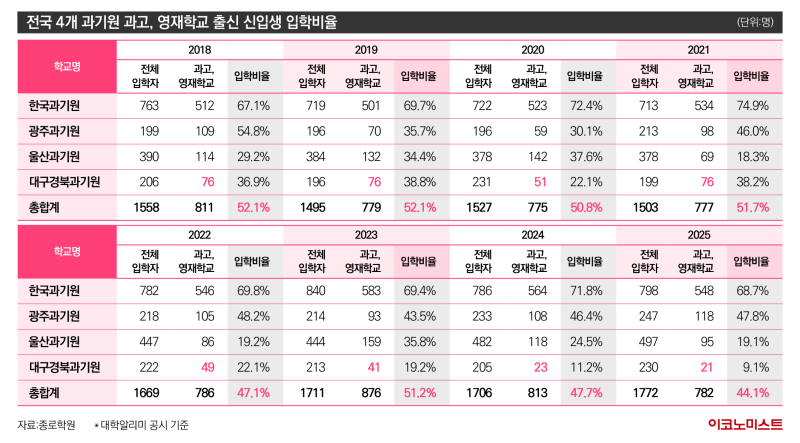

실제 한국과학기술원(KAIST), 대구경북과학기술원(DGIST), 광주과학기술원(GIST), 울산과학기술원(UNIST) 등 4개 과학기술원에 입학한 신입생 중 영재학교와 과학고 출신 비중은 2025학년도에 44.1%까지 떨어졌다.

이는 2018학년도 52.1%를 기록한 이후 8년 만에 가장 낮은 수치다. 연도별로 보면 4개 과학기술원 전체 입학생 중 영재학교·과학고 출신 비중은 2018학년도 52.1%, 2019학년도 52.1%, 2020학년도 50.8%, 2021학년도 51.7%, 2022학년도 47.1%, 2023학년도 51.2%, 2024학년도 47.7%, 2025학년도 44.1%로 전반적인 하락세를 보이고 있다.

2025학년도 기준 각 과학기술원별 영재학교·과학고 출신 비율을 살펴보면, 한국과학기술원이 68.7%(798명 중 548명)로 가장 높았고, 이어 광주과학기술원이 47.8%(247명 중 118명), 울산과학기술원이 19.1%(497명 중 95명), 대구경북과학기술원이 9.1%(230명 중 21명) 순이었다.

특히 일부 과학기술원에서는 이 같은 현상이 더 심각하다. 대구경북과학기술원의 경우, 영재학교·과학고 출신 비중이 2018학년도 36.9%(206명 중 76명)에서 2025학년도 9.1%(230명 중 21명)로 무려 27.8%포인트나 감소했다.

같은 기간 울산과학기술원은 10.1%포인트, 광주과학기술원은 7.0%포인트 줄었다. 반면, 한국과학기술원만 유일하게 67.1%에서 68.7%로 소폭 상승했으나, 이 또한 2021학년도 74.9%에 비하면 6.2%포인트 감소한 수치다. 결국 한국과학기술원조차도 전반적인 감소 추세에서 자유롭지 않다는 이야기다.

대학 입시 관점에서 보면, 과학기술원에 대한 수험생의 선호도가 점차 낮아지고 있는 것으로 해석된다. 영재학교와 과학고 학생들은 과학기술원보다 서울대, 연세대, 고려대 등 소위 서울 소재 명문대를 더 많이 선택하고 있다. 최근에는 의대 등 메디컬 계열 진학도 눈에 띄게 늘고 있다.

더욱이 4개 과학기술원 사이의 격차가 벌어지고 있다는 점은 문제의 심각성을 더한다. 실험·연구 시설 등 교육 환경이 유사하다는 점을 고려하면, 결국 수험생들 사이에서 ‘가고 싶은 학교’가 뚜렷하게 갈리고 있다는 뜻이다. 과학기술원은 이공계 인재 양성을 목표로 국내 최고 수준의 실험·연구 인프라를 갖춘 대학급 전문 교육기관이다.

이 같은 교육 철학과 방향을 공유하는 영재학교, 과학고 출신 학생들이 점점 이탈하고 있고, 과학기술원 간 선호도 격차까지 커지고 있다는 점은 시사하는 바가 크다.

‘서울대 10개 만들기’와 같은 정부 주도 대학 육성 정책에서 늘 도외시되는 요소가 있다. 바로 교육의 수요자인 학생과 학부모의 입장이다. 매년 수조 원의 예산을 꾸준히 투입한다면, 언젠가는 서울대 수준의 대학 10개를 만들 수 있을지도 모른다.

하지만 그 과정에서 매년 입시를 치러야 하는 학생과 학부모가 느끼는 불안은 또 다른 문제다. 학생 입장에서는 해당 정책의 성공 가능성을 예측하기도 어렵고, 정부 발표만을 믿고 따라가기엔 위험 부담이 크다.

앞서 살펴본 과학기술원의 사례처럼, 서울대 10개 체계 내에서도 또 다른 서열화가 생겨날 수 있으며, 대학 간 수험생 선호도 역시 뚜렷하게 나뉠 수 있다. 정책 입안 단계부터 이 같은 문제를 충분히 고려하고,

이에 대한 대안과 대책을 정교하게 마련해야 한다. 학생과 학부모의 불안을 단순한 감정적 반응으로 치부해서는 안 된다. 정책 당국의 접근은 지금보다 훨씬 더 정밀하고 세심해야 한다.

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

![‘채널주인부재중’으로 본 크리에이터 생존 전략 [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/07/27/isp20250727000081.400.0.jpg)

![마지막에 한방이 있다 ‘흑백리뷰’ [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/07/06/isp20250706000027.400.0.jpg)

당신이 좋아할 만한 기사

브랜드 미디어

브랜드 미디어

또 일본 변호사 명의…‘폭파 협박’ 올림픽경기장, 통제 해제

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

일간스포츠

일간스포츠

더보이즈, 오늘(10일) 콘서트 연기…KSPO돔 폭발물 설치 신고 [전문]

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

일간스포츠

일간스포츠

[단독]300억 '디지털화폐'실험…1인 하루 95원 사용 그쳐

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

VX 이어 엔터도 중단…카카오 계열사 매각 쉽지않네

성공 투자의 동반자마켓인

마켓인

마켓인

‘엔허투 SC' 임상 다음달 개시…알테오젠, 글로벌 ADC 개발 판도 바꾸나

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

팜이데일리

팜이데일리