- 서울 아파트 평균 전셋값 1억3561만원 올라

임대차법 시행 직전 1년간 상승폭의 4배

서울의 아파트 평균 전셋값이 1년 사이 1억3000만원 넘게 오른 것으로 나타났다. 정부가 국민의 주거안정을 위해 도입한 새 임대차보호법(계약갱신청구권제·전월세상한제)이 전셋값을 올려놓았다는 비판이 나온다.

서울 전세 가격 평균 1억3000만원 넘게 상승

상승세도 가파르다. 법 시행 직전 1년 동안의 변화와 비교하면 상승폭은 3.8배 크고, 상승률은 20% 가까이 올랐다. 2019년 7월 서울 아파트 평균 전셋값은 4억6354만원으로, 4억9922만원을 기록한 2020년 7월과 비교하면 연간 3568만원 상승했다. 같은 기간 상승률도 7%대다. 지난 1년간 1억3000억원 이상, 27%대 오른 것에 비하면 그 차이가 확연하다.

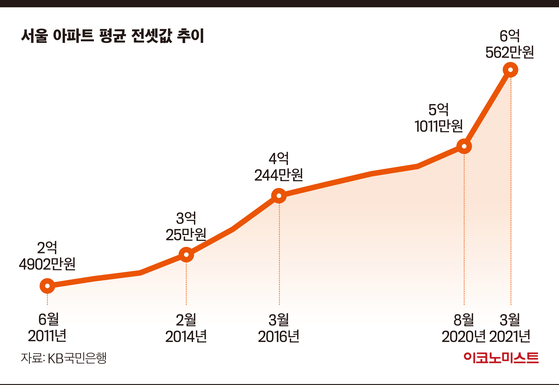

최근 전세 가격 상승은 이례적인 수준이다. 서울 아파트 평균 전셋값은 KB국민은행이 통계를 내기 시작한 2011년 6월(2억4902만원) 이래로, 2014년 2월(3억25만원) 3억원, 2016년 3월(4억244만원) 4억원을 차례로 넘긴 데 이어, 지난해 8월(5억1011만원)에는 5억원, 올해 3월(6억562만원)에는 6억원을 돌파했다. 즉 3억원에서 4억원까지 오르는 데 2년 1개월, 4억원에서 5억원까지는 4년 5개월이 걸렸지만, 5억원에서 6억원까지는 불과 8개월 만에 도달한 것이다.

‘노도강’이 끌고 ‘강남’이 밀어 올렸다

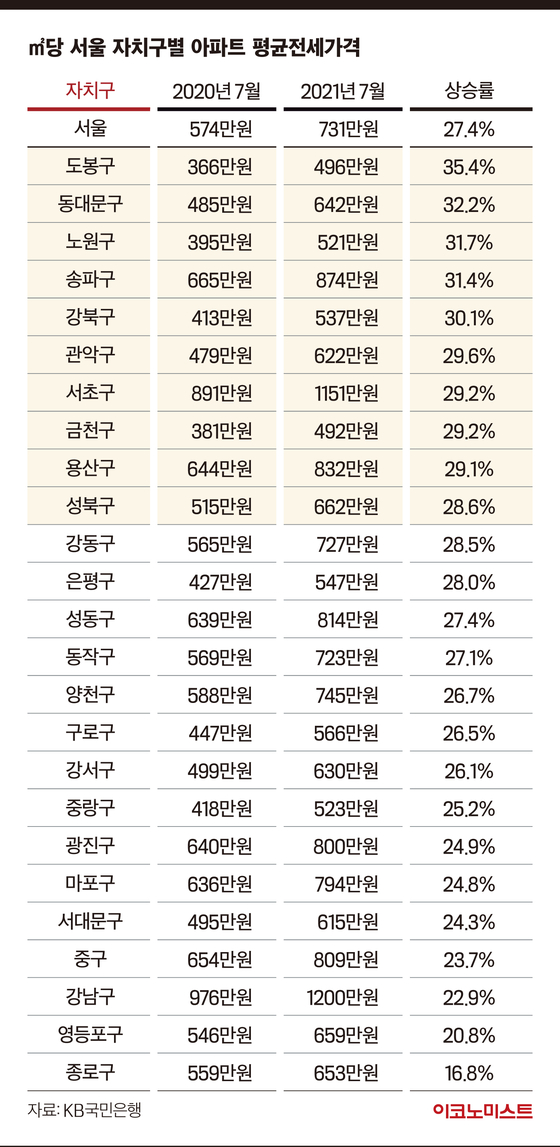

KB국민은행 자료에 따르면, 새 임대차법 시행 후 1년간 ㎡당 아파트 전세 가격이 가장 많이 오른 곳은 도봉구로 상승률이 35.4%에 달했다. 뒤를 이어 동대문구(32.2%), 노원구(31.7%), 송파구(31.4%), 강북구(30.1%)가 상위 5위를 차지했다. 5위 안에 노도강 지역이 모두 포함되는 것이다.

㎡당 아파트 전세 가격이 가장 비싼 곳은 강남3구(강남·서초·송파)로 파악됐다. 강남구는 ㎡당 1200만원, 서초구는 1151만원, 송파구는 874만원을 기록했다. 송파구(4위)와 서초구(7위)는 서울 지역 내 전셋값 상승률 10위 안에 들기도 했다. 이어 용산구(832만원), 성동구(814만원), 중구(809만원), 광진구(800만원)도 ㎡당 아파트 전세 가격이 800만원을 넘어섰다.

이를 통해 96㎡ 기준 전세 가격을 살펴보면, 전셋값이 5억원에 미치지 않는 곳은 도봉구(4억7700만원), 금천구(4억7300만원) 2곳뿐이다. 5억5000만원 미만인 지역까지 포함하면 노원구(5억), 중랑구(5억200만원), 강북구(5억1600만원) 은평구(5억2500만원), 구로구(5억4400만원) 등 5개 자치구가 추가된다. 이들 7개 지역 중 4곳은 (도봉·금천·노원·강북)은 지난 1년간 전세 가격 상승률 10위권 안에 들어갔던 곳이다.

전문가들은 임대차법 시행 이후 전셋값이 폭등하는 문제가 생겼다며 대책 마련이 필요하다고 강조한다. 전세 계약을 연장한 세입자에게는 혜택이 돌아갔지만, 서울 지역을 포함해 전국적으로는 전셋값이 크게 올랐다는 지적이다. 또한 전세 계약을 갱신한 경우라도 치솟은 가격 탓에 2년 뒤에는 전셋집을 구하기 어려워질 것이라고 경고한다.

심교언 건국대 부동산학과 교수는 “임대차법 시행 전인 지난해 6월까지는 전셋값이 안정적이었지만, 법 시행 직후부터 전셋값이 오르기 시작했다”며 “임대차법의 부작용으로 볼 수밖에 없다”고 설명했다. 심 교수는 “앞으로도 전세난 심화가 우려되는만큼 이에 대한 정부의 대책 마련이 필요하다”고 덧붙였다.

정지원 인턴기자 jung.jeewon1@joongang.co.kr

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

![갓 잡은 갈치를 입속에... 현대판 ‘나는 자연인이다’ 준아 [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/11/21/isp20251121000010.400.0.jpg)

![딱 1분… 숏폼 드라마계 다크호스 ‘야자캠프’를 아시나요 [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/11/09/isp20251109000035.400.0.jpg)

당신이 좋아할 만한 기사

브랜드 미디어

브랜드 미디어

Huons Gains IND Approval to initiate Phase 1 Clinical Trial of Antiobesity Treatment ‘HUC2-676’...

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

이데일리

이데일리

'마지막 유니콘스' 황재균, 20년 여정 마무리

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

일간스포츠

일간스포츠

“HBM, 연 40% 성장”…메모리 ‘슈퍼사이클’ 본격화

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

"브랜드 못지 않게 구조도 중요"…달라지는 F&B 딜 성사 기준

성공 투자의 동반자마켓인

마켓인

마켓인

"미국·유럽 빅파마도 붙었다"… 제테마 톡신 기술수출 어디까지 왔나

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

팜이데일리

팜이데일리