가상화폐

한국판 ‘코인런’인가 ‘기우’인가…‘선비거래소’ 고팍스에 쏠린 시선

- FTX 사태에 ‘고파이’ 자유형 출금 중단

24일 첫 만기 온 고정형도 미지급 위기

“코인런 가능성” vs “시장 영향 미미”

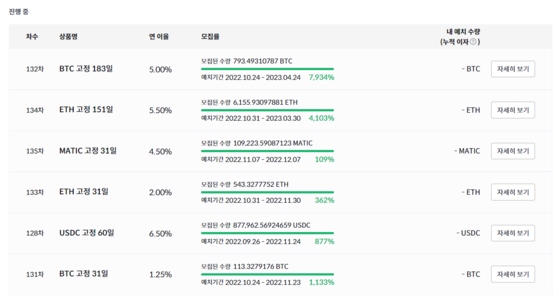

24일 암호화폐 업계에 따르면 현재 고팍스가 모집 진행 중인 고정형 고파이 상품은 총 6개다.

고정형 고파이는 자유형과 다르게 만기가 정해져 있는 상품이다. 6개 중 가장 빨리 만기가 도래하는 건 비트코인(BTC) 113.33개가 모여 연이율 1.25%를 보장한 131차 상품이다. 이자 지급일이 24일 오전 10시 30분으로 예정돼 있다. 이날 오후 3시 고팍스 시세 기준 이 상품의 비트코인 가격은 25억7900만원에 달한다.

스테이블코인인 USDC 87만7963개(약 12억2100만원)를 모집해 연 6.5%의 이자를 주기로 약속한 128차 상품의 지급 시기는 오는 25일 오전 10시 30분이다. 이더리움(ETH) 543개(약 8억7400만원)를 모은 133차 상품은 12월 1일 오전 10시 30분에 연 2%의 이자를 지급할 예정이다. 이자 지급일이 채 일주일밖에 남지 않은 이 상품들의 원금 규모만 46억원이 넘는다.

지난 21일 고팍스는 공지사항을 통해 “급격한 시장 불안정성으로 고객 자산의 보호를 위해 고파이 자유형 상품 잔고 전액에 대해 제네시스에 상환을 요청했다”라며 “상환 요청이 계약에 따라 최대 3일 이내 이행될 것이란 확답을 받았다”고 설명했다. 하지만 현재까지도 상환은 이행되지 않았다.

이어 “그러나 이는 제네시스에서 신규 대여와 상환의 잠정 중단을 발표함에 따라 이행되지 않은 상태이며 곧 만기가 도래하는 고정형 상품의 만기 준수 여부 역시 불투명한 상태”라고 덧붙였다.

암호화폐 투자자들은 혼란에 빠졌다. 더구나 고팍스는 그간 암호화폐 업계에서 ‘선비 거래소’로 불릴 만큼 그간 해킹이나 불공정 거래 등 부정 이슈가 없었기 때문에 그 충격이 큰 상황이다. 암호화폐 커뮤니티 이용자들은 “고팍스도 터지나” “디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)에도 흠집 나려나” 등의 반응을 보였다. DAXA는 국내 5대 암호화폐 거래소가 투자자 보호와 거래지원 종목에 대한 공동 대응 등을 위해 지난 6월 출범한 협의체로 고팍스도 포함돼 있다.

이어 그는 “고팍스가 이번 사태를 수습하지 못한다면 국내에서 처음으로 거래소 단위의 ‘코인런’이 발생할 가능성도 있다”고 덧붙였다.

반면 일련의 사태가 고팍스 거래소 자체에 큰 영향이 없을 것이란 시각도 있다. 암호화폐 업계 관계자는 “고팍스는 오랫동안 이용한 유저들이 대다수”라며 “고파이 자유형 상품 출금 중단에도 이탈한 고객이 많지는 않은 것으로 안다”고 설명했다.

다만 금융당국은 현재 상황을 주시하며 만일의 상황을 대비하고 있다. 금융위원회 관계자는 “현재까지 고팍스의 상황을 모니터링하고 있으나 큰 변동은 없었다”며 “고팍스 일반 자산과 고파이의 자산은 분리 보관된 만큼 고팍스의 파산까지 우려할 필요는 없어 보인다”고 말했다.

고팍스 관계자는 “고정형 상품의 만기일이 임박하긴 했지만, 현재 결정된 대응책은 없다”면서도 “고팍스가 신뢰로 운영을 이어온 회사기 때문에 이번 사태를 해결하기 위해 부단히 노력하고 있다”고 전했다.

윤형준 기자 yoonbro@edaily.co.kr

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

![갓 잡은 갈치를 입속에... 현대판 ‘나는 자연인이다’ 준아 [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/11/21/isp20251121000010.400.0.jpg)

![딱 1분… 숏폼 드라마계 다크호스 ‘야자캠프’를 아시나요 [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/11/09/isp20251109000035.400.0.jpg)

당신이 좋아할 만한 기사

브랜드 미디어

브랜드 미디어

은행 대출금리에 '법적비용' 전가 못한다…위반시 행정제재

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게일간스포츠

일간스포츠

이데일리

변요한♥티파니 영, '애정 가득' 자필 편지

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

일간스포츠

일간스포츠

`광주 도서관 붕괴` 시공사 압수수색, 관계자 출국금지…수사 속도(종합)

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

불닭볶음면이 만든 1조 매출…삼양식품 신용등급도 상승세

성공 투자의 동반자마켓인

마켓인

마켓인

[용호상박 K바이오] ADC ‘항체’ 기반 지놈앤컴퍼니와 에임드바이오

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

팜이데일리

팜이데일리