- [1000원숍의 반전]③

일본 지분 청산해 토종기업으로

소상공인·가맹점주 간 상생 숙제

‘일본계’ 오점 완전히 지웠다

다이소는 최근 일본계 기업이라는 오명을 완전히 씻어냈다. 다이소 운영사 아성다이소의 모회사인 아성에이치엠피(HMP)는 지난해 말 일본 다이소산교(大創産業·대창산업) 보유 지분 34.21%를 5352억원에 인수한 뒤 소각했다. 지난해 말 기준 최대 주주인 아성HMP의 지분율은 76%다.

일본과의 관계를 20여 년 만에 사실상 청산했다. 그동안 다이소가 ‘일본계 기업이 아니냐’는 지적을 받았던 이유는 대창산업과의 지분 관계 때문이다. 일본에서 100엔숍 다이소를 운영하는 대창산업은 2001년 아성다이소에 4억엔(약 36억원)을 투자했다. 이 과정에서 대창산업은 30%가 넘는 아성다이소 지분을 확보했다. 대창산업은 단순 투자 목적의 2대 주주였지만, 외부에서 바라보는 시선은 따가웠다.

반일 감정이 격화될 때마다 다이소는 뭇매를 맞아야 했다. 특히 2019년 일본제품 불매운동인 노재팬(No Japan) 캠페인이 급격히 확산됐을 때 절정을 찍었다. 일본계 기업 불매 리스트에는 항상 다이소의 이름이 올랐다. 다이소 측은 “브랜드 로열티를 지급한 적 없고, 경영 및 인적 교류가 없다”고 강조했지만 설득력을 얻지 못했다. 그때마다 발목을 잡은 것이 아성다이소 2대 주주 대창산업이었다.

아성다이소의 대창산업 지분 매입은 ‘일본계’라는 오명을 씻어내기 위한 박정부 회장의 의지를 엿볼 수 있는 부분이다. 대창산업으로부터 투자를 받을 때와 비교해 100배 이상의 출혈을 감수한 것만 봐도 알 수 있다.

박 회장은 다이소가 순수 토종 기업임을 줄곧 밝혀왔다. 자서전 ‘천원을 경영하라’에 이같은 고민을 담기도 했다. 박 회장은 자서전에서 “우리 손으로 일군 토종기업인데, 언제 일본기업이란 오해에서 자유로워질 수 있을까”라고 적었다. 실제 아성다이소의 역사는 박 회장이 1997년 서울 강동구 천호동에 ‘아스코이븐프라자’라는 생활용품점을 열면서 시작됐다.

다이소의 일본 지분 청산으로 박 회장은 숙원을 풀었지만, 여전히 고민이 많다. 공룡 기업에게 항상 따라다니는 소상공인과의 ‘상생’ 문제 때문이다. 다이소가 급격한 성장을 이루는 동안 ‘골목상권 침해’라는 꼬리표는 항상 따라 다녔다. ‘박리다매’를 내세운 다이소는 소상공인 입장에서 공공의 적이다.

점포 출점 자체만으로도 지역상인들의 반발을 불러왔다. 대표적인 예가 2017년 수원 연무시장 사례다. 당시 경기 수원시장인연합회 등은 시장 인근에 들어설 예정이던 다이소 점포 출점을 반대했다. 신규 점포와 시장 간 거리가 가까워 영세상인들이 직접적인 타격을 입을 수 있다는 것이 이유였다. 결국 다이소는 상인회 등과 상생발전협의회를 열고 상생안을 제시하는 등 사태 봉합에 나섰다.

지난해에는 문구업계와도 갈등을 빚었다. 한국문구유통업협동조합 등은 다이소 등의 문어발식 확장을 우려하며 문구업의 ‘생계형 적합업종’ 적용을 요구했다. 동반성장위원회와 소상공인단체, 대기업4사(다이소·이마트·롯데마트·홈플러스)가 지난해 10월 상생협약을 맺으면서 사태가 일단락됐다.

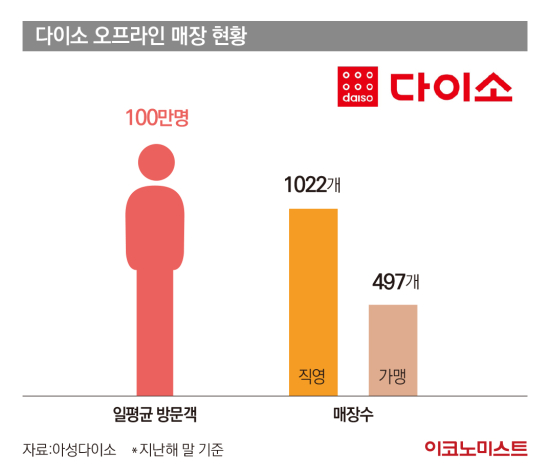

가맹점주와의 상생도 다이소가 앞으로 해결해야 할 과제다. 오프라인 중심의 다이소가 온라인 영역 확장에 나섰기 때문이다. 다이소는 지난해 말 다이소몰과 샵다이소를 통합 운영하고 있다. 한진택배와 협업해 3만원 이상 구매 시 무료 익일 배송 서비스까지 시작했다.

업계는 알리 익스프레스 등의 등장으로 다이소가 온라인 강화에 부담을 느낄 수밖에 없다고 본다. 업계 관계자는 “알리, 테무의 등장으로 가장 타격이 클 것으로 예상되는 곳은 다이소”라며 “알리를 찾는 대부분의 구매층은 품질보다 재미와 가성비를 따지는 경우가 많다”고 말했다.

다이소 본사의 온라인 강화는 장기적으로 오프라인 가맹점주들에게 영향을 끼칠 수 있다. 실제 사례도 있다. 오프라인 판매 중심의 아모레퍼시픽이 온라인 판매를 강화하는 과정에서 가맹점주들과 갈등을 빚은 것이 대표적이다. 가맹점주들은 온라인 판매로 인한 수익성 악화를 지적했고, 수년째 이어진 갈등 끝에 별도 상생 협약 등을 맺기도 했다.

다이소 측은 상생을 위해 노력하고 있다는 입장이다. 다이소 관계자는 “2018년부터 자발적으로 문구소매업 중소기업 적합업종 대상에 편입, 초등학생용 문구에 대한 묶음 판매를 실시했다”면서 “중소기업 적합업종 규제 기간이 2022년 종료됐으나 현재도 일부 학용품에 대해 묶음 판매를 실시 중”이라고 설명했다.

온라인 채널 활성화에 따른 가맹점주 피해 우려에 대해서는 “다이소몰은 다이소 매장과 시너지를 내고 있다”면서 “이로 인한 가맹점 피해 사례는 현재 없다”고 말했다.

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

![버스 타다가 엉엉... 지예은 닮은 꼴 ‘쓰까르’, 매력 넘치네 [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/26/isp20250826000291.400.0.jpg)

![‘채널주인부재중’으로 본 크리에이터 생존 전략 [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/07/27/isp20250727000081.400.0.jpg)

당신이 좋아할 만한 기사

브랜드 미디어

브랜드 미디어

LG화학, 수술부위 감염 예방 항균제 ‘유케이 타우로키트’ 출시

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이이데일리

이데일리

이데일리

쯔양, 첫 고정 예능 도전…반가운 이유는

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

일간스포츠

일간스포츠

트럼프 “폴란드서 美철수 없지만 다른 나라 검토”…韓은?(종합)

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

[마켓인]준오헤어 품은 블랙스톤?…'대규모 투자' 두고 엇갈린 해석

성공 투자의 동반자마켓인

마켓인

마켓인

美 아이오니스 ‘올레자르센’ 적응증 확대 ‘청신호’…에스티팜도 ‘방긋’

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

팜이데일리

팜이데일리