IT 일반

[개발자 영입 전쟁] 삼성·LG vs 네카라쿠배? 업종 불문, 이 전쟁의 승자는…

- 개발자 채용 시장 구조적인 불균형 당장 풀기 어려워

개발 직군 연봉 끌어올린 업계, 주니어 개발자는 기피

개발자 삶 화려한 면만 부각, 기업들 개발자 육성 의지 보여줘야

개발자 인재 쟁탈 경쟁에 큰 불이 붙은 건 올해 초다. 넥슨이 지난 2월 개발자 연봉을 큰 폭으로 인상한 이후 개발자 이탈을 우려한 수많은 기업의 릴레이 연봉 인상 러시가 벌어졌다. 대형 IT기업들은 수백명 규모의 개발자 채용으로 맞불을 놨다.

그런데도 여전히 산업 곳곳에선 ‘개발자 부족’을 호소 중이다. 거의 모든 분야가 오프라인에서 온라인으로 변신하고 있는 가운데 개발자를 찾는 수요가 압도적으로 늘어나고 있어서다. 기업들은 두둑한 연봉과 성과급을 약속하고 있지만, 인력 공급이 이를 뒤 따라가지 못하고 있다.

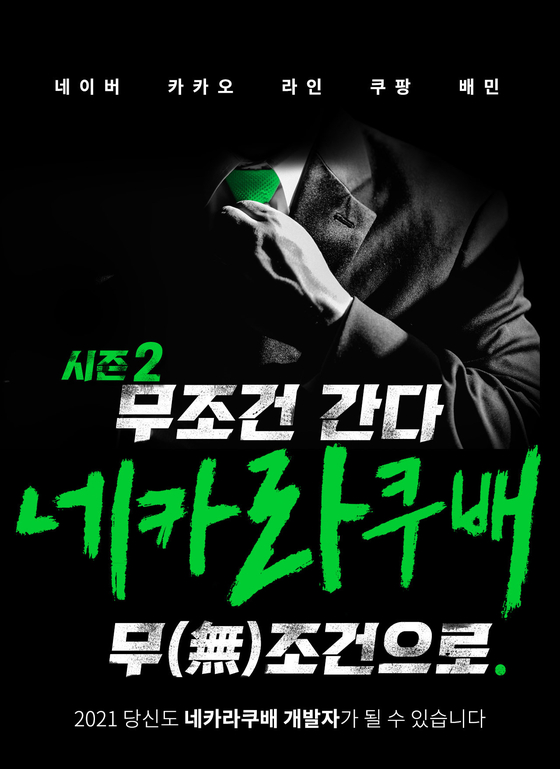

‘네카라쿠배, 당토직야’는 최근 개발자 구인난을 잘 드러내는 신조어다. 네이버, 카카오, 라인, 쿠팡, 배달의민족, 당근마켓, 토스, 직방, 야놀자의 앞글자를 딴 신조어다. 이들은 개발자를 채용하기 위해 좋은 대우와 높은 연봉을 책정한 기업들이다. 규모 제한 없이 수시로 개발자를 채용하기로 유명하다.

문제는 이 개발자 전쟁이 단기간에 종전 선언으로 이어지지 않을 수 있다는 점이다. 일반 청년들이 극심한 실업난에 빠져 힘겨워하는 현실을 고려하면 납득하기 어려운 상황이다. 기업들의 개발자 수요가 넘친다면 공급도 그만큼 늘어나기 마련인데, 개발자 영입 전쟁은 치열하게 진행되고 있다. 왜일까.

이노베이션아카데미에서 개발자를 양성 중인 한 멘토의 설명을 들어보자. 이노베이션아카데미는 정부가 세운 개발자 교육기관이다. “기업이 개발자 구인난을 겪고 있다면 개발을 배운 인력을 속속 채용해야 하는데, 현실은 그렇지 않다. 기업이 원하는 개발자는 개발 실력도 출중할 뿐만 아니라 소통 능력까지 갖춘 고급 인재다. 교육기관에서 양성한 신입 개발자의 역량과 산업이 원하는 능력의 괴리가 크다.”

한국엔 개발자를 양성하는 루트가 꽤 다양하다. 첫 손에 꼽히는 건 컴퓨터 관련 ‘전공자’다. 대학 커리큘럼을 거치면 각종 프로그램 언어를 다룰 수 있기 때문이다.

꼭 컴퓨터 관련 학과를 나와야만 개발자가 되는 건 아니다. 요즘 문과 출신 개발자도 부쩍 늘어나는 추세인데, 이런 비전공자는 국비로 지원하는 코딩 교육으로 발을 디딘다. 정부에서 지원을 받기 때문에 교육비 부담이 적고, 기간도 6개월에서 1년 정도로 짧다는 장점이 있다.

요샌 ‘부트캠프’도 인기다. 부트캠프는 일반 민간기관에서 운영하는 개발 학습 과정을 의미한다. 유명한 부트캠프는 교육비가 웬만한 대학 등록금을 뺨치는데도 수강생이 몰리고 있다. 국비 지원보다 교육이 체계적이고 실무에 적합한 프로그램으로 구성돼있단 입소문이 났기 때문이다. 이밖에도 요샌 유튜브를 통한 온라인으로 독학하는 개발자도 적지 않다.

이런 다양한 과정을 거친 ‘초보 개발자’는 유명 기업의 프론트엔드(앱에나 웹 화면에 노출되는 모든 기능을 총괄) 개발자나 백엔드(서버 등 화면 뒤의 눈에 보이지 않는 영역을 개발) 개발자로 성장하길 꿈꾸지만, 현실은 딴판이다.

이들은 청년 실업 문제가 심각한 한국의 차가운 채용 현실과 그대로 맞닥뜨리고 만다. 뽑아 주는 회사가 없기 때문이다. IT업계 관계자는 “경력 개발자와 신입 개발자 간 채용시장 분위기가 완전히 다르다”고 설명했다.

결국 각 기업이 ‘러브콜’을 보내는 우수 개발자는 사실상 소수에 불과하다. 특히 개발 업무는 프로젝트 단위로 진행되고, 개발자마다 역량 차이가 큰 만큼 핵심 개발자의 가치만 더 오르고 있다.

기업이 신입 개발자를 뽑아 숙련 개발자로 키우는 건 더 큰 부담이다. 개발자의 초봉 수준이 높아진 데다 이직이 잦은 업계 특성상 실력을 보지 않고 채용하기는 어렵다. 미국계 한 IT기업의 인사담당자는 “개발자 초봉이 5000만~6000만원에 형성돼 있는데 이 역시 어느 정도 개발 포트폴리오를 쌓은 올드루키에 해당하는 얘기”라면서 “아무런 경력도 없이 코딩만 배운 개발자에게 그만한 연봉을 안겨주는 회사는 없다”고 선을 그었다.

기업은 쓸 만한 시니어 개발자를 원하는데, 정작 주니어 개발자가 시니어로 성장할 만한 경력을 쌓을 회사는 많지 않다는 얘기다. “다 경력직만 뽑으면 나 같은 신입은 어디서 경력을 쌓냐”는 취업난을 풍자한 옛 예능 프로그램의 유행어가 개발자 업계에 가혹하게 적용되고 있던 셈이다.

취준생의 기본 스펙이 된 코딩 역량

이는 삼성·LG 같은 전통의 대기업도 개발자 구인난을 겪는 이유이기도 하다. 이들 역시 소프트웨어 사업 확대를 외치며 개발자를 채용하곤 있지만, 하드웨어로 글로벌 시장을 누빈 기업이다 보니 고급 개발인력이 1순위로 꼽는 지망은 아니다. ‘네카라쿠배, 당토직야’에 밀린다.

이 때문에 ‘개발자 붐’으로 양산된 초보 개발자는 프로그램을 수정하고 유지‧보수하는 일반 하청 IT 기업으로 흘러들어 가기 일쑤다. 서로 다른 환경이나 업무를 관리하게 쉽게 프로그램을 개발하고 적용하며 수정하는 SI(시스템통합)나 누군가 개발한 프로그램을 운용하고 모니터링하며 관리하는 SM(시스템관리)를 주로 담당하게 된다. 이쪽 업계는 고액의 연봉을 꿈꾸기 어렵다. 야근 문화도 여전하다. SI나 SM 업무를 담당하다 유명 빅테크로 이직하는 게 쉽지도 않다.

빅테크 개발자처럼 주도적으로 서비스 운영에 참여한 경험도 부족하고, 상대적으로 개발 역량을 늘릴 기회가 없었기 때문이다. 개발자들은 프로그램 개발을 ‘지독한 지식 노동’으로 평가하고 있다. 실력에 따라 업무 성과가 그대로 드러나는 분야인 만큼, 개발 능력을 항상 갈고닦아야 한다는 이유에서다.

결국 문제는 미디어가 조명하는 개발자의 화려한 면만 보고 뛰어드는 취업 준비생들이다. 개발자 수요가 넘쳐나고, 미래가 유망하다는 이유로 진입했다간 낭패 볼 공산이 크다. 결국 기업들이 ‘개발자 구인난’을 호소하는 건 잘난 개발자가 시장에 많이 있지도 않은 가운데 육성할 생각도 없기 때문이다. 기업들이 벌이는 요란한 개발자 전쟁의 민낯이다.

김다린 기자 kim.darin@joongang.co.kr

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

![갓 잡은 갈치를 입속에... 현대판 ‘나는 자연인이다’ 준아 [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/11/21/isp20251121000010.400.0.jpg)

![딱 1분… 숏폼 드라마계 다크호스 ‘야자캠프’를 아시나요 [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/11/09/isp20251109000035.400.0.jpg)

당신이 좋아할 만한 기사

브랜드 미디어

브랜드 미디어

회사채 만기 사상 최대인데…공사채가 자금 쓸어갈 판

성공 투자의 동반자일간스포츠

팜이데일리

이데일리

다영, 박재범도 감탄한 바디 여신

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

일간스포츠

일간스포츠

美 테슬라 이어 中 '자율주행 쇼크'…실증 단계 머무른 韓

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

회사채 만기 사상 최대인데…공사채가 자금 쓸어갈 판

성공 투자의 동반자마켓인

마켓인

마켓인

동물의약품 사업에 승부수 던진 유유제약..."美현지화 속도"

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

팜이데일리

팜이데일리