CEO

“솔트룩스가 개발한 생성형 AI ‘구버’가 앞으로 네이버 대신할 것”[이코노 인터뷰]

- 이경일 솔트룩스 대표

6월 내 구버 출시…외국어 사용 가능·전문가 리포트까지 작성

“지난해 하드웨어와 소프트웨어 일체형 루시아온 개발에 집중 투자”

[이코노미스트 최영진 기자] ‘2024년 한국 부동산 시장 전망에 대한 리포트를 작성해 줘’라고 요청했다. 1분도 채 안 되는 짧은 시간에 그럴듯한 리포트 한편이 만들어졌다. 도입부, 한국 부동산 시장 동향과 예측, 미국 금리 상승과 이에 따른 투자 심리 영향, 한국에서 주목받는 지역, 주택 시장 동향 및 투자 전략 조언 등이 화면에 펼쳐진다. 마치 증권사 애널리스트가 작성하는 리포트처럼 한국의 2024년 부동산 시장을 일목요연하게 다양한 각도로 분석했다. 2024년 부동산 시장은 다양한 외부 요인들로 인해 다소 침체할 것으로 예측하면서 리포트를 마무리했다. 이 리포트만 참고해도 하나의 기사를 만들 수 있을 정도로 2024년 한국의 부동산 시장을 꼼꼼하게 분석했다.

곧 정식 서비스를 시작하는 차세대 인공지능(AI) 에이전트 서비스 ‘구버’를 잠깐 체험 해본 것이다. 오픈AI의 챗GPT나 구글의 Gemini 등의 서비스와는 다른 느낌이다. 구버가 좀 더 개인화된 생성형 AI라는 느낌이 들었다. 눈에 띄는 것은 사용자가 가입한 유료 콘텐츠 서비스 아이디를 구버에 등록하면 검색 결과에서도 이를 확인할 수 있다. 예를 들면 뉴욕타임스의 유료 구독 아이디나 국내의 학술연구정보서비스 리스(RISS) 등의 논문 서비스 아이디를 등록하면 유료 콘텐츠를 자동으로 검색하고 결과에 적용하는 것이다. 해외 콘텐츠는 바로 한국어로 번역한다. 사용자가 원하면 외국어로 대답을 하기도 한다. 흥미로운 생성형 AI 서비스 구버 론칭을 준비하는 기업은 20년 넘게 AI 한 분야에만 집중하고 있는 솔트룩스(Saltlux)다. 이경일 솔트룩스 대표는 “구버는 소설도 쓸 수 있고, 기자의 역할을 대신할 수도 있을 것”이라며 “구버는 6월 안에 정식 서비스를 시작하는 데, 네이버의 역할을 대신할 수 있을 것”이라고 자신했다.

3년간 초개인화 큐레이션 서비스 ‘구버’ 개발에 매달려

구버는 솔트룩스가 3년 동안 개발에 집중한 생성형 AI다. 구버는 개인형 맞춤 AI라고 할 수 있다. 예를 들면 웹 서핑을 하다가 북마킹을 하면 그걸 알아서 학습한다. 외부에서 받은 문서를 구버에 업로드하면 그 문서를 학습해 검색 결과에 적용한다. 이 대표는 “가장 강력한 서비스는 리포트 생성이다”면서 “사용자가 그동안 모았던 정보를 구버가 조사를 해서 그것을 리포트로 만들어주는 데 그 리포트만 봐도 인사이트를 얻을 수 있다”고 강조했다. 심지어 여행 일정을 만들 수도 있다.

솔트룩스는 이를 ‘초개인화 큐레이션 서비스’라고 표현한다. 사용자의 검색 키워드와 업로드 문서 등을 통해 관심사를 학습한 ‘커넥톰’이 전 세계 웹을 실시간으로 트래킹하고 가장 최적화된 정보를 찾아 제공하는 것이다. 또한 챗GPT처럼 채팅만으로도 정보를 추천하고 요약·번역·정리 등의 다양한 업무를 처리하는 ‘에스크 구버’도 탑재되어 있다.

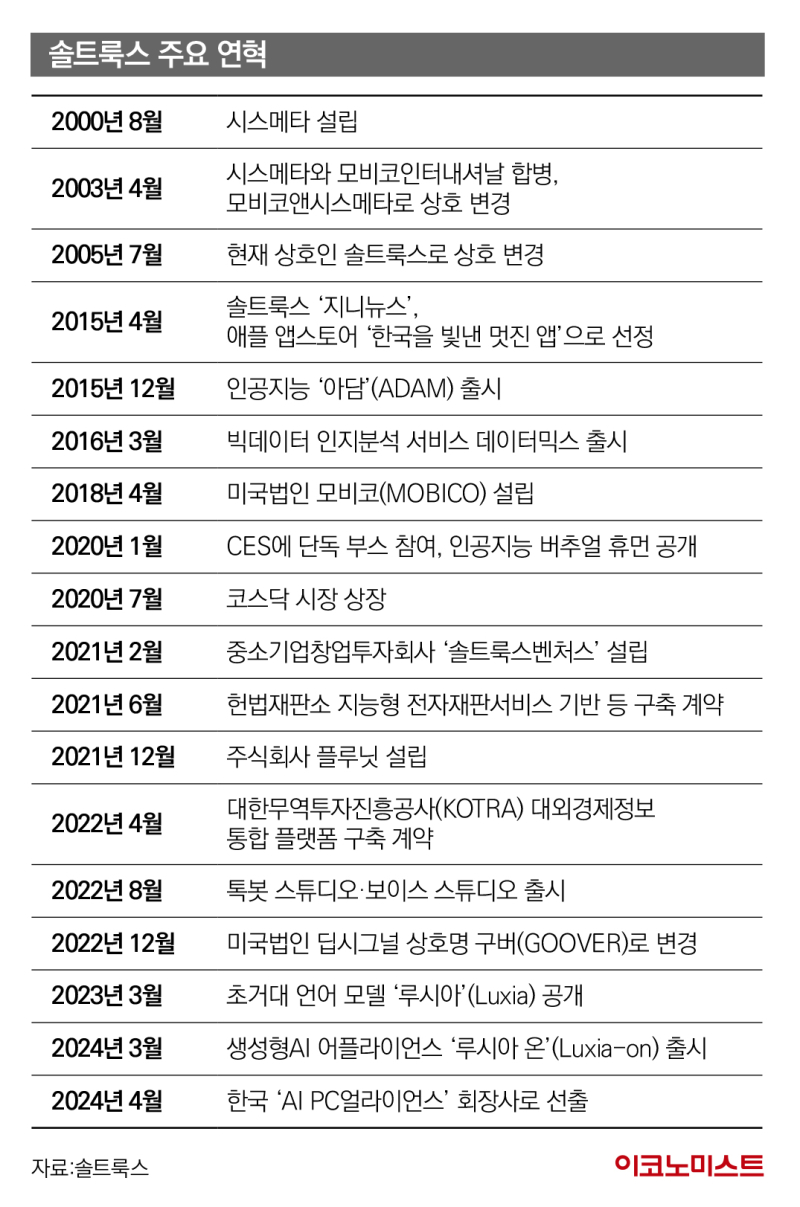

20년 넘게 AI 한 분야만 파고든 국내 AI 전문기업 솔트룩스는 기술 하나로 상장에 성공한 강소 기업으로 꼽힌다. 2000년 자연어처리 기업 시스메타 설립 이후 2003년 다국어처리 기업 모비코인터내셔널을 합병하면서 솔트룩스가 탄생했다. 당시 AI는 많은 관심을 끌지 못했지만 이 대표는 솔트룩스만의 강점을 하나둘씩 만들기 시작했다.

솔트룩스가 AI 기업으로 인정받는 데는 20년 넘게 이어온 자연어 처리 기술 덕분이다. 솔트룩스가 개발한 챗봇이나 AI 콜센터 등의 고객 응대 솔루션에 자연어 처리 기술을 접목해 좋은 평가를 받고 있다. 전화·라이브챗·카카오 등의 다양한 상담채널에서 고객 문의와 요청 응대를 자동화했다. 이 대표는 “현재 자연어 처리 기술을 적용한 고객 응대 솔루션을 국민은행 등 금융권과 정부 부처에서 이용하고 있다”면서 “우리의 솔루션 덕분에 상담원들이 일하지 않는 시간에 고객이 원하는 상품 추천이나 가입 정보 등의 고객 응대를 자동으로 처리하고 있다”고 설명했다.

솔트룩스의 자연어 처리 기술은 검색 및 추론 등으로 이어졌다. 대화형 인공지능의 핵심 기술인 심층 질의응답 기술은 시나리오대로 답변하는 게 아니라 사람의 말과 글을 이해해 추론하고 답을 제시하는 기술이다. 2010년대 초반 솔트룩스는 대규모 데이터를 학습하면서 심층 질의응답 기술을 고도화했다. 2016년 장학퀴즈 프로그램에서 수능 만점자 등을 제치고 우승한 한국전자통신연구원(ETRI)의 AI인 ‘엑소브레인’의 등장에는 솔트룩스의 대규모 지식 학습과 축척 기술이 있었기 때문에 가능했다.

자연어 처리 기술부터 시작한 솔트룩스…20여 년간 빅데이터 모아

2000년대 초반부터 2010년대 초반까지 솔트룩스는 누가 알아주든 말든 AI 기술의 고도화에 집중했다. 그동안 애플 앱스토어에서 ‘한국을 빛낸 멋진 앱’으로 꼽혔던 ‘지니뉴스’. 실시간 빅데이터 분석 및 예측 플랫폼 ‘D2’, 인공지능 ‘아담’(ADAM) 등을 선보이며 기술력을 뽐냈다. 2016년 선보인 빅데이터 인지분석 서비스 데이터믹시(DATAMIXI)는 몇몇 언론사에서 그래픽 기사를 작성하는 데 사용되기도 했다.

업계에서만 평가받던 솔트룩스가 일반인들에게도 친숙해진 계기는 2016년 3월 열렸던 알파고와 이세돌의 딥마인드 챌린지 덕분이다. AI라는 단어가 한국 사회를 휩쓸면서 솔트룩스라는 이름이 회자되기 시작했다. 2016년 이후 솔트룩스는 새로운 성장 국면에 진입했다고 자평할 정도다. 2000년대 초반부터 축적된 데이터와 기술을 무기로 초거대 언어모델 ‘루시아’(LUXIA) 개발에 성공했고, 이와 함께 가상 인간 및 AI 상담 비서 등의 서비스를 연달아 선보였다. 2020년 행정안전부의 국민비서 서비스 ‘구삐’를 구축한 기업이 바로 솔트룩스다. 구삐는 국내에서 1000만명 이상이 사용한 앱으로 인기를 끌었다.

기술력을 무기로 삼아 2003년 솔트룩스가 설립됐을 때부터 성장을 멈추지 않았다. 헌법재판소나 NH농협·국민은행·한국투자증권 등 정부 관계기관이나 민간기업에서 AI 관련 서비스를 준비할 때 솔트룩스를 파트너로 선택하는 이유는 기술력 덕분이다. 이 대표는 “한국을 대표하는 로펌과 손잡고 AI 서비스를 준비하고 있다”면서 “그동안 기업 거래(B2B)와 기업과 정부 거래(B2G)를 통해 솔트룩스는 많은 성장을 했다. B2C로도 확장하는 게 우리의 목표”라고 말했다. 이런 기술력을 바탕으로 2020년 7월 솔트룩스는 AI 기업 최초로 코스닥 시장 상장에 성공했다.

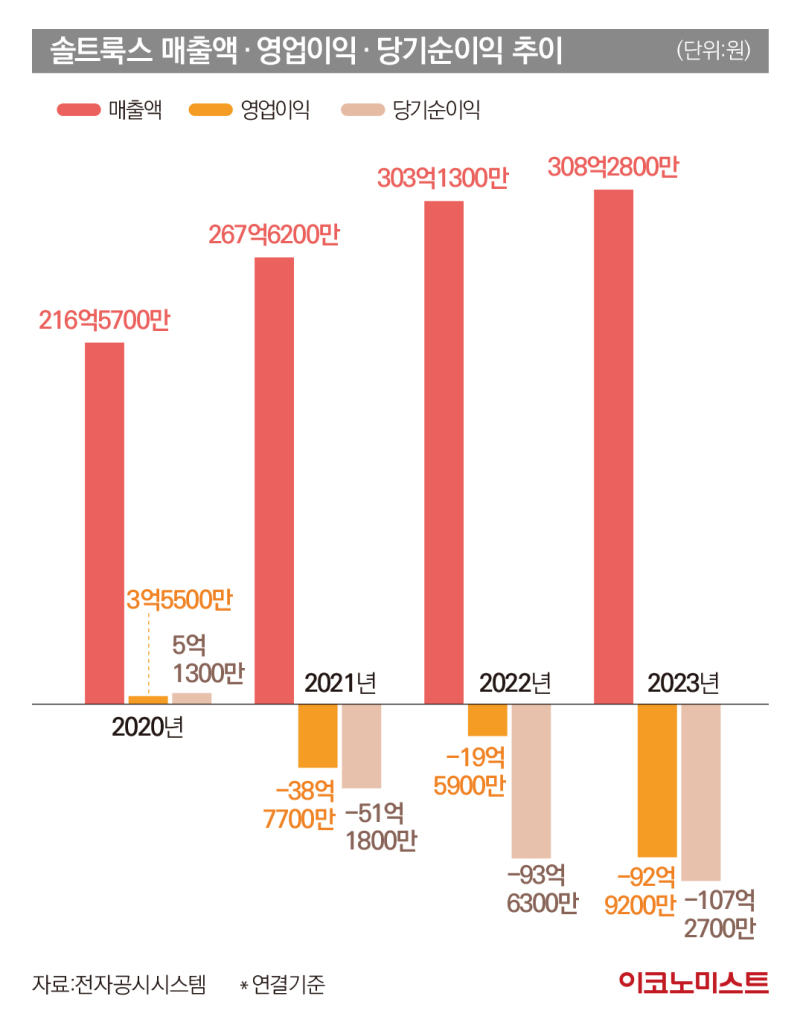

하지만 상장 이후 솔트룩스의 영업이익과 당기순이익은 마이너스로 떨어졌다. 매출은 여전히 우상향을 하지만 마이너스 이익을 기록하는 회사인 셈이다. “상장 이후 연달아 마이너스 이익을 기록했는데 경영에 별 어려움은 없나”라는 기자의 질문에 이 대표는 “연구개발(R&D)과 새로운 AI 시장 진출을 위한 인수합병 때문에 마이너스 이익을 냈다”면서 “상장 이후 3년 동안 투자에 집중했는데, 올해 성과가 나올 것”이라고 자신했다.

이 대표의 말대로 2020년 상장 이후 다양한 인수합병·투자 소식을 전했다. 2021년 가상인간 콘텐츠를 생산하는 플랫폼 ‘플루닛 스튜디오’를 운영하는 플루닛을 설립했고, 같은 해 창업투자회사인 솔트룩스벤처스를 설립했다. 2023년에 자연어처리 전문기업인 NHN다이퀘스트의 지분 94.95%를 인수하면서 업계의 주목을 끌기도 했다. 이 대표는 AI 분야의 확장을 위해 다양한 기업에 투자했다. ▲데이터 분석 기업 디구루 ▲UX/UI 디자인 기업 이니션 ▲법률 플랫폼 기업 아미쿠스렉스 ▲AI/디지털 플랫폼 기업 T3Q 등 10여 개 기업에 투자를 진행했다. 이 대표는 “지난 5년 동안 우리가 직접 한 사업에서 실패한 경우는 없는데, 파트너십을 맺거나 투자를 해서 실패한 사례가 몇 가지 있다”며 웃었다.

또 다른 10년 위해 잠실로 본사 이전

눈에 띄는 것은 지난해 솔트룩스에서 투자를 가장 많이 한 분야가 하드웨어 개발이라는 점이다. 이 대표는 “지난해 하드웨어 개발에 가장 많은 비용을 투입했다”라고 말할 정도다. 그동안 소프트웨어 기업으로만 알려진 솔트룩스는 지난해 ‘루시아 온’이라는 하드웨어를 개발했다. 쉽게 이야기하면 생성형 AI를 이용할 수 있는 하드웨어와 소프트웨어 일체형 기기를 말한다. 솔트룩스의 초거대 언어모델 루시아가 탑재된 하드웨어로 전원을 켜면 즉시 생성형 AI를 이용할 수 있는 것이다.

솔트룩스가 갑자기 하드웨어에 도전하는 게 궁금했다. 이 대표는 “생성형 AI 시대에 기업이 고민하는 것이 의외로 하드웨어 비용”이라며 “기업 내부에서 생성형 AI를 이용할 수 있는 하드웨어가 수억원에 달하니까 거기에 생성형 AI 비용을 합하면 기업 입장에서 부담이 된다. 우리는 그 부담을 줄여줄 수 있는 수천만원 내외의 하드웨어와 생성형 AI 일체형인 루시아온을 개발했다”고 설명했다. 또한 “솔트룩스가 생성형 AI를 쉽게 사용할 수 있도록 설치와 운영을 모두 책임지니까, 기업 입장에서는 편리해지는 것이다. 지난 2월에 출시됐는데, 올해 연말까지 200대 이상은 팔릴 것으로 예상한다”고 말했다. 루시아온의 최소 가격은 5000만원 정도라고 한다. 이 대표의 목표대로 루시아온을 판매하면 하드웨어 분야에서 100억원 이상의 매출이 발생하는 것이다.

솔트룩스의 변화는 지난 20년보다 요 몇 년 사이 훨씬 빠르게 진행되고 있다. 이런 변화에 발맞춰 이 대표는 솔트룩스의 공간도 10여 년 만에 서울 역삼동에서 잠실로 옮겼다. 다이퀘스트·플루닛 등 주요 계열사가 늘어나면서 구성원들을 한곳에 모을 필요가 있다고 판단했기 때문이다. 잠실에 있는 솔트룩스 사무실은 빌딩의 한 층을 모두 사용하고 있다. 솔트룩스의 사무실은 계열사와 직무별로 나뉘어 있지만, 칸막이가 없어서 그런지 뻥 뚫린 듯한 시원함이 있다. 사무실 곳곳에 전화 부스와 회의실 등을 마련했다. 역삼동 시절 구성원들이 좋아했던 라운지 ‘해다미’는 규모를 줄여서 사무실 한 곳에 마련했다. 사무실 배치의 핵심은 ‘소통’이다. 이 대표는 “사무실 공간이 기업의 문화와 분위기를 만든다고 생각하기 때문에, 잠실로 공간을 이동하면서 새로운 시작이라는 의미를 전달하고 싶었다”면서 “한 층에 주요 계열사를 모두 모은 또 다른 이유는 소통을 강화하기 위해서다”라고 설명했다.

솔트룩스는 AI 한 분야만을 파고든 기업으로 유명하다. 투자나 M&A 대상도 AI 개발 분야를 확대하기 위해서다. “그 사업은 쉽지 않은 도전이었다”고 말한 바이오 분야에 투자한 것도 AI 기술을 접목할 수 있다고 생각했기 때문이다. 그렇게 한 분야에서 20여 년 넘게 집중하기 때문일까. 솔트룩스와 이 대표의 행보는 언제나 업계의 주목을 끈다.

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

![‘채널주인부재중’으로 본 크리에이터 생존 전략 [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/07/27/isp20250727000081.400.0.jpg)

![마지막에 한방이 있다 ‘흑백리뷰’ [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/07/06/isp20250706000027.400.0.jpg)

당신이 좋아할 만한 기사

브랜드 미디어

브랜드 미디어

[속보]금리인하 확률 73%로 후퇴…S&P500 5일째 하락

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

[단독] 시그니처 출신 지원, 25일 본격 홀로서기

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

일간스포츠

일간스포츠

[속보]금리인하 확률 73%로 후퇴…S&P500 5일째 하락

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

[단독]세금 0원에 150억 환차익 ‘잭팟’…유럽 빌딩 투자했더니

성공 투자의 동반자마켓인

마켓인

마켓인

미리보는 메지온 '유데나필' 2차 임상 3상 결과는? 합격,합격, 또 합격

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

팜이데일리

팜이데일리