유통

농심-삼양의 '60년 라면전쟁'...K-푸드, '세계의 별'로 만들다 [허태윤의 브랜드 스토리]

- 전쟁 상처 치유하던 라면...국민식품이 되다

상반된 전략으로 각각 라면업계 名가로 우뚝

이 두 라면 제국의 60년 대결은 단순한 기업 경쟁이 아닌, 한국 식품 산업의 진화와 혁신의 역사다. 각각 40%와 77%의 매출을 해외에서 올리는 이 두 브랜드는 이제 글로벌 식품기업으로 우뚝 섰다. 전쟁 이후 배고픔을 달래기 위한 긴급식량에서 시작해, 이제는 한국 식문화의 첨병이 된 두 라면 브랜드의 치열한 경쟁 속에 K푸드의 미래가 만들어지고 있는 것이다.

라면 名가 삼양과 농심의 탄생

한국 최초의 라면을 출시한 것은 삼양식품의 창업자 전중윤 회장이었다. 일본 묘조식품(明星食品)의 회장을 집요하게 설득해 한국시장에 도입된 '삼양라면'은 국물과 면을 좋아하는 한국인이 즉석에서 먹을 수 있는 혁신적인 식품이었다. 무료로 기술을 받고, 로열티도 없었던 파격적 계약 덕에 누구나 사먹을 수 있는 가격인 10원에 출시되었다. 출시 당시 커피 한잔이 35원, 담배한갑이 25원, 자장면이 25원이었던 시절이었다. 삼양라면은 한국인의 허기를 달래주는 '국민 식품'이 되었다.

1971년, 롯데공업(후의 농심)이 라면 시장에 뛰어들었다. 롯데의 신격호 회장은 일본에서의 성공 경험을 바탕으로 한국 라면 시장을 노렸다. 롯데공업은 초기에 '롯데라면'을 출시했으나 큰 주목을 받지 못했다. 1970년대 중반까지 삼양라면은 시장점유율 70%를 넘는 압도적인 우위를 점했고, 열세를 면치 못하던 롯데공업은 라면 사업을 삼양에 매각하는 것까지 고려할 정도였다.

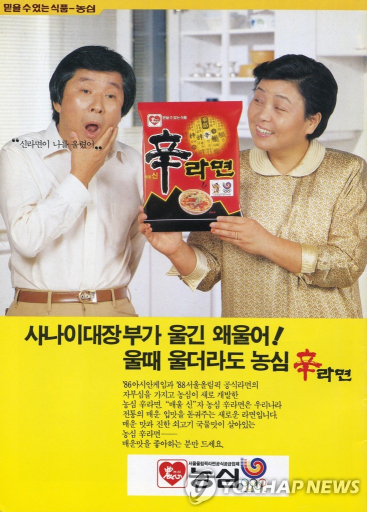

전세를 뒤집은 건 1982년, 신격호 회장의 동생 신춘호 회장이 사명을 '농심'으로 바꾸고 '안성탕면'과 '너구리'를 선보이면서부터다. 삼양이 닭육수를 고집할 때 농심은 쇠고기 육수로 차별화했다. 1986년 출시된 '신라면'은 게임체인저였다. 적절한 매운맛은 한국인의 혀를 사로잡았고, 시장 점유율은 점점 농심 쪽으로 기울어 갔다.

파산 위기에 몰린 삼양은 2012년, 승부수를 던진다. 당시 불닭, 매운갈비 등 매운맛 열풍이 만들어진 것에 주목하며 만든 것이 극한의 매운맛을 강조한 '불닭볶음면'이었다. 처음엔 주목받지 못했지만, 해외에서 반응이 오기 시작했다. 2014년부터 해외에서 '불닭 도전' 영상이 SNS를 뜨겁게 달구기 시작했다. 덴마크의 판매 금지 조치(너무 매워 건강에 해롭다는 이유의 정부 리콜 조치)가 역설적으로 '핫 챌린지'라는 전 세계적 현상을 만들어냈다. 금지된 맛에 대한 호기심이 글로벌 마케팅의 엔진이 된 것이다. 삼양은 이때부터 소셜미디어를 적극 활용하는 소비자 참여형 마케팅에 심혈을 기울였다.

삼양의 글로벌 성공의 또 다른 비결은 국내 생산이지만 현지 니즈를 철저히 반영한 현지화 전략에 있다. 미주는 화이트 소스로, 중동은 할랄 인증으로, 유럽은 저나트륨 제품으로 현지 입맛을 공략했다. 2024년, 해외 매출 비중 77%, 그중 89.7%가 불닭 브랜드에서 발생하며 단일 제품 의존도가 높다는 약점을 강점으로 전환했다. 급기야 삼양식품의 시가총액이 농심을 제치며, "라면=농심"이라는 공식이 깨지는 순간이 왔다.

농심의 글로벌 전략은 1994년 LA에 현지 법인을 설립하면서 시작됐다. 2005년에 이어 2022년 미국현지 공장을 설립하고 현지 생산을 개시하면서 꾸준히 시장을 넓혀갔다. 중국에서도 상하이에 이어 청도, 심양에 현지 공장을 세우고 현지화를 꾸준히 하며 현지 유통장악력을 앞세워 시장을 서서히 안정적으로 확장해 왔다.

두 브랜드의 성공 DNA

농심과 삼양의 경쟁은 상반된 전략의 성공사례다. 농심은 신라면을 필두로 정통의 맛을 지키며 다양한 브랜드 포트폴리오와 현지생산의 글로벌 인프라로 안정적 성장을 추구했다. 반면 삼양은 불닭이라는 파격적 제품 하나로 카테고리를 창조하고, 국내생산을 통해 K푸드라는 브랜드 정체성, 안정적 품질을 추구하며 소비자 참여형 마케팅으로 빠르게 시장을 침투했다.

농심이 '정통성'과 '안정성'으로 승부했다면, 삼양은 '혁신'과 '소비자 주도형 마케팅'으로 브랜드를 재창조한 것이다. 중요한 것은 두 기업 모두 K푸드의 프리미엄 이미지를 유지하기 위해 품질의 일관성을 지켰다는 점이다. 경쟁브랜드인 일본과 인도네시아 제품 대비 고품질 브랜드 이미지를 유지하는 이유다.

배고픔을 달래던 구황식품에서 시작해 한류의 첨병이 된 라면의 여정은 K푸드 세계화의 교과서다. 농심과 삼양의 60년 경쟁은 단순한 시장점유율 다툼이 아닌, 한국 기업이 글로벌 시장에서 어떻게 독창적 문화 코드를 창조하고 브랜드 가치를 높일 수 있는지 보여주는 사례인 것이다.

불닭볶음면과 신라면이 세계의 식문화를 바꾸고 있다. 맵고 뜨거운 한 그릇의 라면이 세계인의 미각을 사로잡는 이 역설적 성공 스토리 속에서, K푸드의 무한한 가능성을 본다.

허태윤 칼럼니스트(한신대 교수)

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

![갓 잡은 갈치를 입속에... 현대판 ‘나는 자연인이다’ 준아 [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/11/21/isp20251121000010.400.0.jpg)

![딱 1분… 숏폼 드라마계 다크호스 ‘야자캠프’를 아시나요 [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/11/09/isp20251109000035.400.0.jpg)

당신이 좋아할 만한 기사

브랜드 미디어

브랜드 미디어

은행 대출금리에 '법적비용' 전가 못한다…위반시 행정제재

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게일간스포츠

일간스포츠

이데일리

변요한♥티파니 영, '애정 가득' 자필 편지

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

일간스포츠

일간스포츠

`광주 도서관 붕괴` 시공사 압수수색, 관계자 출국금지…수사 속도(종합)

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

불닭볶음면이 만든 1조 매출…삼양식품 신용등급도 상승세

성공 투자의 동반자마켓인

마켓인

마켓인

[용호상박 K바이오] ADC ‘항체’ 기반 지놈앤컴퍼니와 에임드바이오

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

팜이데일리

팜이데일리