증권 일반

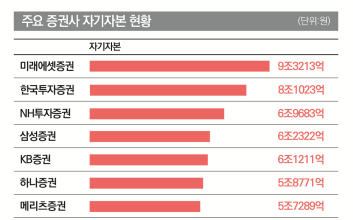

올 상반기 주요 증권사들이 양호한 실적을 내면서 최고경영자(CEO) 세대교체에 연착륙하는 모습이다. 지난해 연말 불확실한 경영환경에서 새롭게 수장 자리에 오른 젊은 CEO들은 그동안의 현장 경험을 바탕으로 변화와 혁신을 통한 쇄신을 앞세웠다. 그 결과, 국내외 주식 거래량이 늘면서 양호한 실적을 거둔 브로커리지(위탁매매)와 자산관리(WM)·기업금융(IB) 등 핵심 사업에서 강점을 보이며 수익성 개선을 이끌었다는 평가다.올해 상반기 가장 괄목할 만한 성과를 올린 곳은 김성환 대표가 이끄는 한국투자증권이다. 한국투자증권은 올해 상반기 연결기준 영업이익 7752억원, 순이익 7109억원으로 전년 동기 대비 각각 73.5%, 64.9% 증가했다. 이는 상반기 기준 역대 최대 실적이다. 한국투자증권 관계자는 “사업 포트폴리오가 다각화돼 있고, 각 부문에서 시장지배력도 좋은 편이다 보니 업황 개선에 따라 전 부문에서 고르게 수익이 났다”고 설명했다. 브로커리지 실적 호조 외에도 김 대표의 전문분야인 IB분야에서의 성장세가 돋보였다. 김 대표는 국내 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장을 구축한 초기 1세대로 꼽히는 인물이다. 그는 한국투자증권 초대형IB 지정과 단기금융 업무 인가 발행어음 사업 안착에 기여했다고 평가받는다. 한국투자증권은 지난해 상반기 IB수익이 1971억원에 불과했지만, 올해 상반기에는 3325억원을 기록하며 약 1.75배가량 증가했다. 주식자본시장(ECM)·채권자본시장(DCM) 각 부문의 고른 실적과 함께 PF 신규 딜이 증가한 영향이다. 리테일(소매금융) 자산관리(AM) 부문에서도 돋보이는 성과를 내고 있다. 김 대표가 개인고객그룹장이던 시절부터 한국투자증권의 개인고객 자금이 크게 증가하기 시작했는데, 올해부터는 매달 1조5000억원 이상의 자금이 쏟아져 들어오고 있다. 개인고객 자금만 놓고 보면 업계 최대 수준으로 작년 말 53조4000억원에서 올해 6월 말 62조6000억원으로 크게 늘어났다. KB증권은 김성현·이홍구 각자 대표 체제 출범 반년 만에 역대 최대 실적을 냈다. KB증권의 올해 상반기 연결기준 순이익이 3795억원, 영업이익은 4967억원으로 전년 동기 대비 각각 50.4%, 8.4% 증가했다. 이는 지난 2017년 현대증권과의 합병법인 출범 이후 역대 최대 반기 실적이다.IB와 WM부문을 맡은 두 대표의 시너지 효과가 빛을 발휘했다는 평가다. 지난해 말 KB증권 WM부문 대표로 선임된 이 대표는 고객 가치 증대 중심의 포트폴리오 다변화를 통해 브로커리지, WM 등 분야별로 균형 있는 성장을 지속적으로 확대하고 있다. 이러한 노력을 통해 KB증권은 대표 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘KB M-able(마블)’ 월간활성이용자수(MAU) 업계 1위를 유지하고 있다.2019년 1월부터 김 대표가 맡고 있는 IB부문은 안정적인 실적을 기반으로 시장을 선도하고 있다. DCM에서는 커버리지 확대 영업을 통해 단독·대규모 대표주관을 확대하며 업계 1위를 수성하고 있다. ECM에서는 초대형 기업공개(IPO)로 꼽힌 HD현대마린솔루션을 성공적으로 상장 완료했고, 상반기 6건의 IPO와 7건의 유상증자를 기반으로 선두 지위를 탈환했다. KB증권 관계자는 “하반기에도 케이뱅크, 발해인프라 등의 대형 딜을 수행해 선두 지위를 수성할 것”이라고 말했다. 브로커리지 늘고…WM·IB 등 차별화 강화

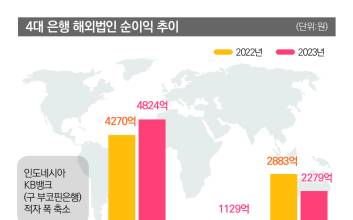

NH투자증권은 윤병운 대표 취임 이후 전 사업부문에서 우수한 실적을 이끌어내고 있다. NH투자증권은 올해 상반기 영업이익 5457억원, 순이익 4227억원으로 전년 동기 대비 각각 15.6%, 15.2% 증가했다. NH투자증권 관계자는 “윤 대표는 취임과 동시에 WM부문에 경쟁력 있는 금융상품 및 서비스 지원에 나섰다”며 “IB부문 경쟁력 제고, 트레이딩/운용 부문 리스크 관리 강화 등 전 부문 역량 강화에 전폭적인 지원을 아끼지 않았고, 그 결과 상반기 탁월한 실적을 달성했다”고 말했다.NH투자증권의 상반기 브로커리지 수수료 수지는 전년 동기 대비 개선된 2353억원을 기록했다. 외화채권·랩 등 매출 증가와 해외 사모 대체투자 판매수익 등으로 금융상품 판매 수수료 수익도 588억원으로 증가했다. 윤 대표의 전문분야인 IB부문은 DCM, ECM 등에서 우수한 성과를 냈다는 평가다. 회사채 대표주관 및 인수 2위, 여전채 대표주관 1위, 유상증자 주관 2위를 달성했다. 또한 공개매수-인수금융으로 이어지는 완전한 서비스 패키지를 제공하며, 올해 상반기 공개매수 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있다. 삼성증권도 호실적을 기록했다. 삼성증권은 상반기 연결기준 영업이익은 전년 동기 대비 23.7% 증가한 6708억원, 순이익은 26.4% 늘어 5110억원을 기록했다. 삼성증권 관계자는 “WM부문, IB부문, 운용부문 등 전 부분에 걸쳐 골고루 균형적으로 성장했다”고 말했다. 박종문 삼성증권 대표는 ‘전통강자’로 꼽히는 WM부문에서 또 한 번의 성장을 이뤄냈다. 삼성증권은 상반기 WM부문 수익이 전년 대비 40% 증가했다. WM 부문에서 위탁자산 1억원 이상 고객의 자산이 전 분기보다 5조1000억원 증가한 319조7000억원을 기록했다. 증권업계 최초로 자산 30억원 이상 고객 4000명을 돌파하는 등 고액자산가 서비스를 특화하고 있다. 이와 함께 IB부문에서도 구조화금융과 IPO, 인수금융 등의 실적을 바탕으로 전 분기 대비 25%의 성장을 나타내며 상반기 실적에 기여했다.미래에셋증권은 상반기 영업이익이 5438억원으로 전년 동기 대비 24% 증가했다. 순이익은 3717억원으로 지난해와 비슷한 수준을 유지했다. 지난해 말 전문경영인 2기로 김미섭·허선호·이정호 부회장이 이끌고 있는 미래에셋증권은 올 초부터 리스크 관리에 집중하고 있다. 이와 함께 WM·연금 등 플랫폼 비즈니스와 해외사업 등에서 안정적인 성과를 보이고 있다. 플랫폼 비즈니스는 연금 자산 38조원, 해외주식잔고 30조원, 금융상품판매잔고 194조원 등 총 고객예탁자산 423조원을 기록했다. 해외법인 또한 경상비즈니스 안정세가 강화되며 상반기 세전이익 600억원으로 업계 최대 이익을 기록했다. 특히 해외 사업의 경우 뉴욕법인은 전년 동기 대비 65.6%의 성장세를 기록 중이다. 베트남과 인도법인은 전년 동기 대비 각각 26.5%, 245.6% 성장했다.

![[단독] 한컴, 해외 진출 쉽지 않네…인도 R&D센터 ‘청산’](https://image.economist.co.kr/data/ecn/image/2023/08/14/ecn20230814000062.353x220.0.jpg)

![“늘 마지막이라고 생각”… 예예, 미워할 수 없는 ‘킹’ 유발자 [IS인터뷰]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/03/11/isp20250311000307.400.0.jpg)

![인터스텔라 한 편 뚝딱... 집에서 보는 ‘실감나는 우주’ [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/03/16/isp20250316000120.400.0.jpg)