은행

‘부동산’ 대출에 집중한 기업들...韓 경제 뇌관되나[부채도사]

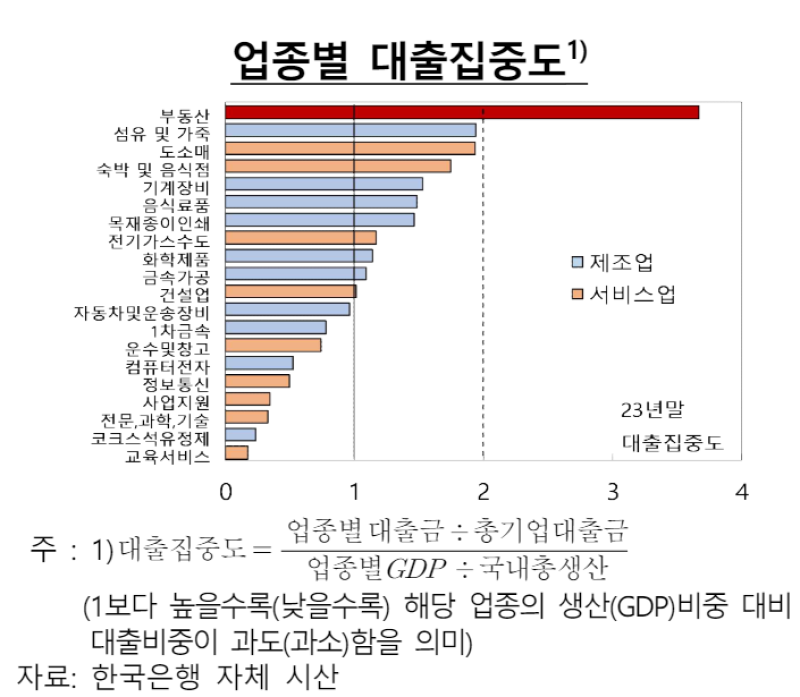

- 생산성 낮은 부동산 대출 집중도 높아

고금리·시장 침체에 이자 부담 가중

“한계기업 증가 등 기업부채 리스크↑”

국내 기업부채가 기형적인 형태로 증가하는 모습이다. 생산시설 확대나 연구개발이 아닌 ‘부동산 불패신화’에 기댄 대출 비중이 높게 나타났다. 국내 부동산 시장의 부진이 이어지면서 기업의 경영 어려움이 점차 가중되고 있다는 분석이다.

기업부채 증가액 중 부동산 대출 비중 29%

기업대출 리스크 위험이 증가하는 이유는 세 가지로 설명된다. 먼저 기업대출 중 상당 부분이 부동산임대업 및 부동산 개발업에 집중돼 있다는 점이다. 기업부채 비율이 122%에 달하는 것과 기업부채의 변동금리 비중이 높아 연간 벌어들이는 돈으로 이자조차 내지 못하는 한계기업을 양산하는 것도 불안 요인으로 꼽힌다.

한국은행에 따르면 국내 기업부채는 지난해 말 2734조원을 기록해 2700조원을 뛰어넘었다. 특히 2018년부터 지난해 말까지 5년 동안 50.7%나 급증했다. 이로 인해 명목 국내총생산(GDP) 대비 기업부채 비중은 같은 기간 95.6%에서 122.3%로 높아졌다. 국내 기업부채는 이 기간에 연평균 8.3% 증가했다. 연간 명목성장률 3.4%를 훨씬 상회했다.

한은에 따르면 2010년 중반 이후 국내 부동산 경기 활황으로 부동산 투자와 개발 수요가 크게 확대됐다. 이에 금융권의 부동산 산업 관련 대출 규모가 2018년부터 2023년까지 301조원 증가했는데, 이는 같은 기간 전체 기업부채 증가액의 29%에 달했다. 그 결과 명목 GDP 대비 부동산 기업대출 잔액 비율도 2017년 13.1%에서 2023년 말 24.1%로 높아졌다.

부동산 관련 기업부채 연평균 증가율도 2010년 이후 15% 내외를 기록했는데, 이는 주요국의 5~10%보다 높았다. 한은은 특히 비은행권을 통해 프로젝트파이낸싱(PF), 토지담보대출 등 부동산개발 관련 대출이 크게 확대됐다고 지적했다. 현재의 PF대출 부실 우려가 커진 원인으로 풀이된다.

기업대출 변동금리 비중 64% 넘어

한 시중은행 관계자는 “고정금리로 대출을 설정한다고 해도 시설자금대출 등은 만기가 보통 1년으로 짧기 때문에 대출 연장 등이 있을 때마다 금리가 변동된다”며 “사실상 고정과 변동 의미가 없다”고 설명했다. 현재 고정금리로 묶여 있는 기업대출들도 변동금리 성격으로 볼 수 있다는 설명이다.

경기가 쉽게 풀리지 않는 가운데 기업부채의 상당 부분이 부동산 관련 대출이라 한계기업은 더 늘어날 수밖에 없는 상황으로 보인다. 실제로 한은에 따르면 외감기업(외부 회계감사를 받아야 하는 기업) 차입금에서 한계기업이 차지하는 비중은 2021년 14.7%에서 2022년 17.1%로 높아졌다. 국제통화기금(IMF) 조사대상 64개국의 상장기업 중 한계기업 비중 중위값은 11.6%인데 우리나라는 13.4%를 기록했다.

이런 이유로 한은은 “기업부채는 총량 지표 등을 통해 경직적으로 관리하기보다는 부문별로 관련 리스크를 줄여나가는 데 초점을 두고 대응할 필요가 있다”며 “기업부채가 상대적으로 생산성이 높지 않은 부동산 부문에서 크게 확대된 것은 국가 경제 전체적으로 자원 배분의 효율성을 저해하는 요인”이라고 강조했다.

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

![마지막에 한방이 있다 ‘흑백리뷰’ [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/07/06/isp20250706000027.400.0.jpg)

![장사+먹방+힐링..‘청춘만물트럭’은 낭만을 싣는다 [김지혜의 별튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/06/22/isp20250622000054.400.0.jpg)

당신이 좋아할 만한 기사

브랜드 미디어

브랜드 미디어

퇴근길 '물폭탄' 예고…오후 5시부터 서울 전역 '호우주의보'

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

팜이데일리

"키움, 프로야구 발전 저해 행위 중단하라"

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

일간스포츠

일간스포츠

“영끌 후폭풍 무서워”…고가 아파트 포기하는 계약자들

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

미분양에 발목 잡힌 대방이엔씨, 불어난 미수금에 차입 부담 과중

성공 투자의 동반자마켓인

마켓인

마켓인

비보존, 비마약성 진통제 본격 판매…5년 내 매출 1000억 정조준

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

팜이데일리

팜이데일리