산업 일반

커지는 전세대란 우려 - 3월부터 강남 4구 재건축 이주 줄 이어

- 커지는 전세대란 우려 - 3월부터 강남 4구 재건축 이주 줄 이어

#2. 서울 개포동 주공2단지에 전세로 살고 있는 이모(42·여)씨는 요즘 마음이 편치 않다. 최근 집주인한테 “3월 초부터 재건축 이주가 시작되니 그 전까지 집을 비워달라”는 얘길 전해 들어서다. 이씨는 “수시로 전세를 알아보고 있지만 주변에 마땅한 집이 없다”며 “중학생 아들 때문에 동네를 떠날 수도 없고, 어찌할 바를 모르겠다”고 하소연했다.

서울 강남 4구(강남·강동·서초·송파) 재건축 이주에 따른 전세대란 우려가 현실화하고 있다. 지난해 말부터 이들 지역의 재건축 단지 주민들이 줄줄이 이주를 시작하면서 주변 아파트는 물론 다세대·다가구주택 전셋값까지 들썩이고 있다. 전세 물건도 크게 줄어 전세 구하기가 ‘하늘의 별 따기’인 형국이다.

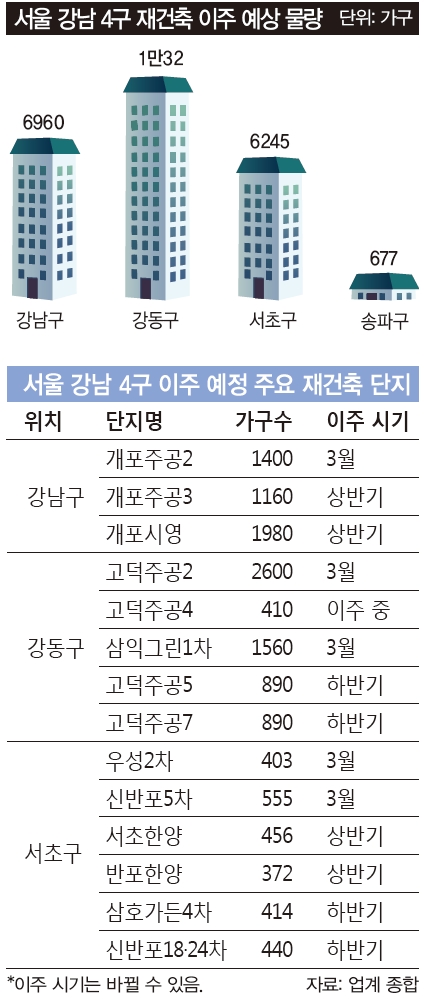

서울 강동구 고덕동 주공4단지(410가구)는 지난해 12월 말 이주를 시작했고, 인근 주공2단지(2600가구)도 3월부터 이주 한다. 명일동 삼익그린1차(1560가구)도 최근 재건축사업의 마지막 단계인 관리처분계획 인가를 받아 3월 이주를 시작할 계획이다. 강동구에서만 올 상반기에 4500여 가구가 집을 비우는 셈이다. 강남구에서는 개포동 주공2단지(1400가구)가 3월 이주를 시작하는 데 이어 개포시영(1980가구)과 개포주공3단지(1160가구)가 이주를 앞두고 있다. 서초구에서도 서초 한양 (456가구)·반포한양(372가구)·잠원 신반포5차(555가구)가 상반기 내 이주 계획을 잡고 있다.

개포지구 세입자 비율 80% 전후

전세 아파트를 구하지 못한 세입자들은 다세대·빌라 등으로 눈길을 돌리고 있다. 돌려받은 전세보증금으로는 주택규모를 줄인다 해도 주변 아파트 전세를 구하기 어렵기 때문이다. 대개 이주가 임박한 재건축 단지는 전셋값이 주변 시세 보다 저렴하다. 특히 고덕주공 2·4단지는 1억원 안팎으로, 서울시내 재건축 단지 중 가장 낮은 수준이다. 여기다 자녀들의 통학 때문에 살던 동네를 떠나기 어렵다는 점도 한 몫 한다. 고덕동의 한 중개업소 사장은 “이 동네 45㎡형 빌라 전셋값이 7000만~1억원 정도”라며 “최근 수요가 몰려 쓸 만한 전세 물건은 많지 않다”고 말했다.

강남·강동권에서 밀려난 ‘전세 난민’들은 수도권 외곽으로 이동하고 있다. 고덕동 럭키공인 김영실 사장은 “아파트를 고집하는 세입자들은 대출을 조금 끼고 경기도 하남·구리·남양주시로 많이 이사한다”고 말했다. 강남권에서는 송파구나 경기도 분당 일대로 빠져나가고 있다는 게 현지 부동산중개업소들의 귀띔이다. 이 때문에 최근 경기도 전셋값 상승폭이 가팔라졌다는 분석이다. KB국민은행 조사에 따르면 지난해 12월 마지막 주 0.03%를 기록했던 경기도 전셋값 변동률은 올 들어 0.04%(1월 5일 기준)→0.04%(12일)→0.06%(19일)의 흐름을 보이고 있다.

문제는 당분간 강남 4구 재건축 이주가 꼬리를 물고 이어질 전망이라는 점이다. 서울시에 따르면 올해부터 2016년까지 2년간 강남 4구의 재건축 이주 예상 물량은 2만4000여 가구에 달한다. 구별로는 강남구 6960가구, 서초구 6245가구, 송파구 677가구, 강동구 1만32가구 등이다. 송파구는 가락시영아파트가 이주를 거의 마친 상태여서 이주 대기 물량이 비교적 적다. 재건축 이주 예정 단지가 잇따르는 데 반해 서울 지역 입주물량은 오히려 줄어들 것으로 예상된다. 서울시는 올해 서울에서 재건축 사업 등으로 5만3000가구가 멸실되는 반면 공급은 4만1000가구에 그쳐 1만2000가구의 주택 부족이 발생할 것으로 내다봤다. 특히 강남 4구는 멸실이 공급보다 1만6000가구 정도 많을 것으로 추정됐다.

올해 서울의 공급 부족 1만2000가구

또 서울시는 재건축 아파트 이주 시기를 1년 이내에서 조정한다는 방안을 내놓은 상태지만, 이주 예정 단지가 워낙 많고 규모가 커 큰 효과를 기대하기 어렵다는 분석이 많다. NH투자증권 김규정 부동산연구위원은 “서울시가 전세난 완화 대책으로 내놓은 것은 이전보다 조금 강화된 이주시기 조정 방안 뿐”이라며 “이 정도로는 수급 불균형에 따른 전세난을 피하기 어려운 상황”이라고 말했다. 업계 일각에서는 전세 세입자들이 내 집 마련으로 돌아서도록 금융 지원 등 환경을 마련해주는 정책이 필요하다는 주장도 나온다.

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

![버스 타다가 엉엉... 지예은 닮은 꼴 ‘쓰까르’, 매력 넘치네 [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/26/isp20250826000291.400.0.jpg)

![‘채널주인부재중’으로 본 크리에이터 생존 전략 [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/07/27/isp20250727000081.400.0.jpg)

당신이 좋아할 만한 기사

브랜드 미디어

브랜드 미디어

‘차기 연준 의장 후보’ 월러 이사 “이달 금리 인하 시작해야”

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

이숭용 감독, SSG와 2+1년 재계약...까닭은?

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

일간스포츠

일간스포츠

일감 걱정 커진 中企…로펌 앞 줄선 대기업

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

[마켓인]준오헤어 품은 블랙스톤?…'대규모 투자' 두고 엇갈린 해석

성공 투자의 동반자마켓인

마켓인

마켓인

고바이오랩, ‘주사 대신 자연 GLP-1…비만 치료제 판도 흔드나[바이오맥짚기]

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

팜이데일리

팜이데일리