IT 일반

[단독] 트위치 자리 노린 네이버 ‘절반의 성공’…SOOP ‘시청 시간’ 치지직의 2배

- ‘트위치 韓 철수’ 후 지각변동 6개월, 네이버·숲 양강구도 고착화

‘사용자’ 흡수한 네이버와 ‘사용 시간’ 늘린 숲…사뭇 다른 접근법

[이코노미스트 정두용 기자] 게임 전용 인터넷 개인 방송 서비스 트위치(Twitch)의 ‘한국 철수’ 선언 후 약 6개월간 전개된 국내 스트리밍 플랫폼 경쟁에서 네이버가 ‘절반의 성공’을 거뒀다. 사용자 수 측면에서 트위치의 빈자리를 꿰찼지만, 수익성과 직결되는 이용 시간에선 ‘SOOP’(이하 숲·옛 아프리카TV)과 2배 수준의 격차를 보이는 것으로 확인됐다. 국내 스트리밍 콘텐츠 시장은 이른바 ‘트위치 한국 철수’ 사태 후 한동안 지각변동을 겪다, 현재는 완전히 재편이 이뤄져 네이버와 숲의 양강 구도로 고착된 모습이다.

네이버는 ‘치지직’(CHZZK)을 내놓으면서 서비스 지향점으로 트위치의 정체성인 ‘게임 특화 스트리밍’을 내걸었다. 이에 따라 트위치에서 활약한 스트리머는 물론 이용자를 대거 확보했다. 그러나 아프리카TV 역시 숲으로 사명을 변경할 정도로 대규모 변화에 나서면서 치지직 못지않은 ‘트위치 철수의 수혜’를 본 것으로 나타났다. 되레 업계에선 “네이버가 트위치의 공백을 메운 모습이지만, 실질적 사업적 실익은 숲이 챙긴 것”이란 얘기도 나온다. 네이버가 야심 차게 스트리밍 시장에 진출했지만, 플랫폼 구축 투자비와 마케팅 비용 등을 고려하면 실익은 크지 않은 수준이란 분석이다.

‘사용자 흡수’한 네이버 vs ‘이용 시간’ 늘린 숲

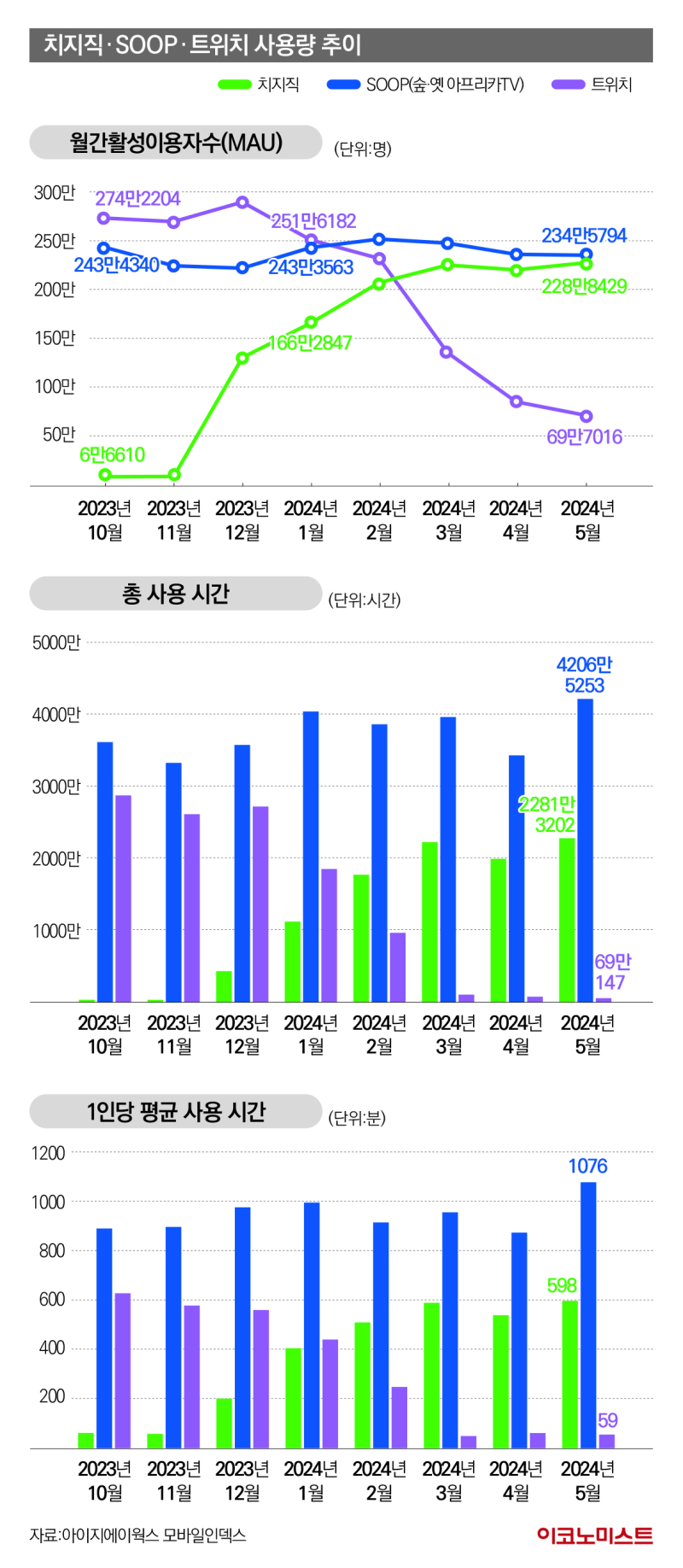

27일 본지가 아이지에이웍스의 데이터 분석 솔루션 모바일인덱스를 통해 확인한 자료에 따르면 네이버 치지직 애플리케이션(앱)의 5월 월간활성이용자수(MAU)는 228만8429명으로 나타났다. 한국 서비스 철수를 공식화하기 전인 2023년 11월 트위치 앱의 MAU는 270만5997명이다. 이를 고려하면 사실상 치지직이 기존 트위치 사용자 대다수를 흡수한 구조다. 반대로 숲 앱의 MAU는 2023년 11월 222만4058명에서 2024년 5월 234만5794명으로 큰 변화가 나타나지 않았다. 트위치 앱의 MAU는 이 기간 약 205만명 줄었다.

다만 스트리머 팬덤 결집도·플랫폼 수익 등을 가늠하는 지표인 이용 시간 측면에선 숲의 상승이 두드러졌다. 숲 앱의 총 사용 시간은 2023년 11월 3322만1106시간에서 2024년 5월 4206만5253시간으로 상승했다. 트위치의 한국 철수를 전후해 26.62%가 증가한 셈이다.

치지직 역시 서비스 시작 후 빠르게 총 사용 시간을 늘렸다. 2024년 5월 사용자들은 치지직 앱에서 총 2281만3202시간을 보낸 것으로 집계됐다. 다만 양사의 총 사용 시간은 시장이 고착된 현재 1.84배 정도 차이가 난다.

특히 스트리밍 플랫폼에서 유료 사용자당평균수익(ARPPU)을 끌어올릴 수 있는 요인으로 꼽히는 ‘인당 평균 사용 시간’에서도 치지직·숲 차이가 두드러졌다. 2024년 5월 기준 이용자는 치지직 앱에서 한 달간 평균 598분을 보내는 것으로 집계됐다. 반면 숲 앱 이용자의 인당 평균 사용 시간은 1076분으로 나타났다. 인당 평균 사용 시간에서도 치지직이 약 1.8배 뒤처진 구조다. 사용자 수 측면에선 치지직과 비교해 숲의 우위가 2.5%(약 5만7000명)에 불과하지만, 수익성과 직결되는 사용 시간에선 2배 정도 차이를 보인다는 계산이 나온다.

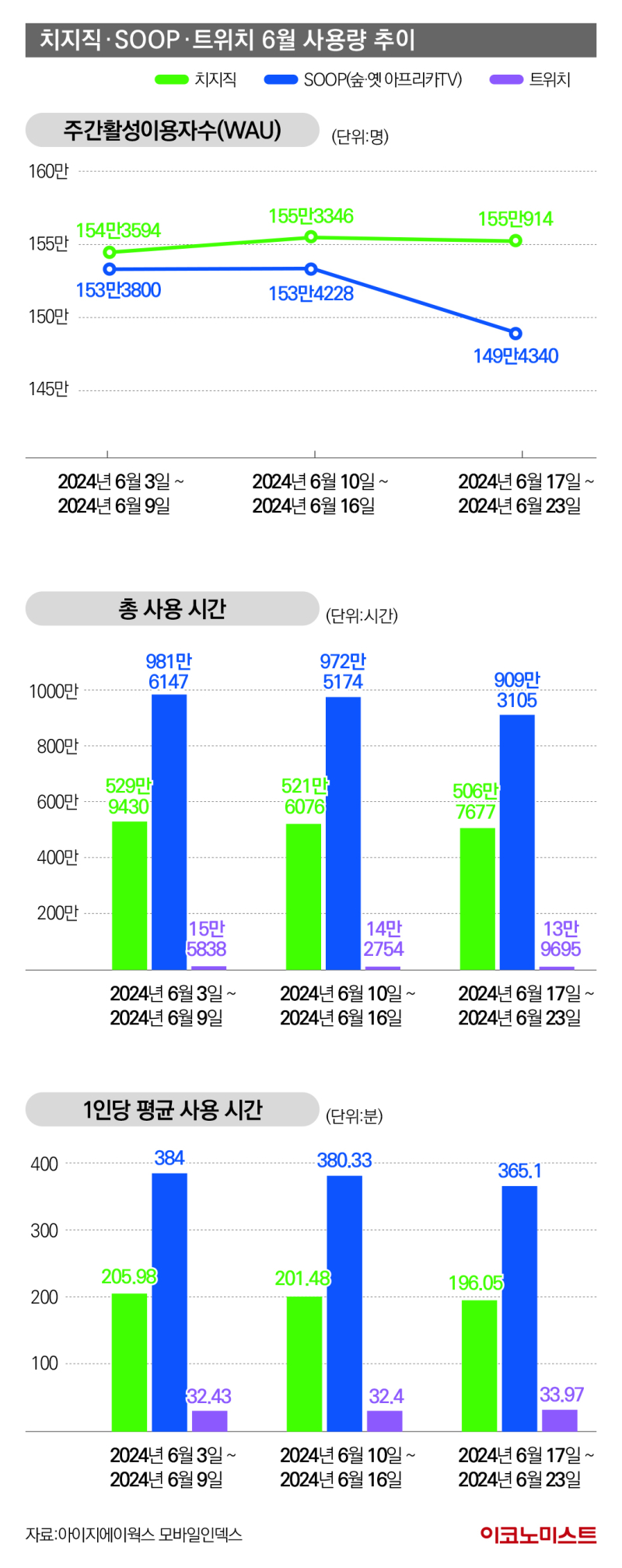

두 플랫폼의 이런 차이는 최근까지도 지속된 것으로 나타났다. 올해 6월 치지직 앱의 주요 주간 사용 지표를 보면 ▲1주차(3일~9일) 154만3594명·529만9430시간·206분(이하 WAU·총 사용 시간·인당 평균 사용 시간 순) ▲2주차(10일~16일) 155만3346명·521만6076시간·201분 ▲3주차(17일~23일) 155만914명·506만7677시간·196분으로 각각 집계됐다.

반면 숲 앱의 6월 주요 주간 사용 지표는 ▲1주차 153만3800명·981만6147시간·384분 ▲2주차 153만4228명·972만5174시간·380분 ▲3주차 149만4340명·909만3105시간·365분으로 나타났다. 6월 내내 사용자 수에선 치지직이 숲을 앞질렀다. 그러나 사용 시간에선 숲의 우위가 여전한 것으로 조사됐다.

‘게임 특화’ 네이버 vs ‘콘텐츠 다각화’ 숲

네이버 치지직과 숲이 사용자 이용 측면에서 차이를 보이는 건 트위치 한국 서비스 종료 선언 후 진행된 ‘운영 방식’에 기인한 현상이라는 해석이 나온다. 네이버는 ‘게임 특화’를 방향성으로 잡았지만, 숲은 ‘콘텐츠 다각화’에 집중하면서 각기 다른 수혜를 봤다는 견해다.

트위치는 아마존 자회사가 운영하는 외산 스트리밍 플랫폼으로, 게임 스트리머에게 최적화된 환경을 제공하면서 세계 시장의 주목을 받기 시작했다. 2017년 7월 국내에 상륙해 대형 스트리머를 순차 확보하면서 토종 플랫폼인 숲을 누르고 업계 1위에 올랐다. 트위치는 그런데도 지난해 12월 6일 국내 사업 철수를 공식화했다. 국내 서비스 운영 기간도 2월 27일까지로 못 박았다. 표면적 이유로는 한국의 과도한 망 사용료를 꼽았다. 게임 특화 서비스론 수익성을 담보하기 어려운 데다 망 사용료 부담까지 더해져 한국 서비스 운영이 불가능하단 점을 배경으로 짚은 바 있다. 현재 한국을 가입국으로 선택한 스트리머는 트위치에서 방송은 가능하지만, 수익 창출 등 주요 서비스는 이용이 막혀있다. 트위치는 지난 4일엔 국내 주요 제휴·파트너 기업도 탈퇴시켰다.

업계 1위 플랫폼의 서비스 중단에 따라 국내 시장에는 큰 변화가 나타났다. 네이버는 트위치 철수 선언 직후인 지난해 12월 19일 베타(시험) 버전으로 치지직을 내놓으면서 스트리밍 플랫폼 시장 진출을 본격화했다는 점이 대표적 사례로 꼽힌다. 숲 역시 트위치 서비스 중단이 이뤄진 지 한 달 만인 3월 29일 정기 주주총회를 통해 사명을 ‘주식회사 숲’(SOOP Co., Ltd.)으로 변경했다. 모든 구성 요소를 아우르는 ‘숲’ 생태계처럼, 누구든 콘텐츠로 소통할 수 있는 자유로운 공간을 꾸리겠단 포부다.

양사 모두 트위치 공백을 노렸지만, 접근 방식은 사뭇 대조된다. 치지직 역시 숲처럼 서비스 초기엔 ‘게임 특화에 중심을 둔 다양한 콘텐츠 생태계 구축’을 지향점으로 삼았다. 그러나 시범 서비스 출시 20일 만에 일부 스트리머의 ‘욱일기 노출·선전성’ 등 일탈 행위가 나오면서 관리 미흡이 구설에 올랐다. 이는 네이버 기업 전체 이미지에 부정적 영향을 미쳤고, 회사는 이에 점차 규제를 강화하는 방향으로 시스템을 구축했다. 이런 운영 기조는 지난 5월 9일 치지직의 정식 출시 이후로도 이어지고 있다는 게 업계의 공통된 시각이다.

업계 관계자는 이를 두고 “다양성 측면에선 치지직이 일부 손해를 봤지만, 대신 게임 관련 스트리밍 서비스 기능을 대폭 고도화하며 만회했다”며 “고무적인 지점은 현재 치지직이 국내 시장에서 기존 트위치의 포지션인 ‘게임 특화’ 플랫폼이란 평가를 스트리머·이용자로부터 받고 있다는 점”이라고 설명했다. 또 다른 업계 관계자는 “트위치가 국내서 철수한 건 게임 스트리밍 서비스만으론 수익성을 담보하기 어렵다는 데 있다”며 “네이버 역시 게임 만으론 구조적으로 확장에 한계가 있고, 수익성 측면에서도 고민이 깊을 것”이라고 지적했다.

반면 20년간 스트리밍 산업을 영위한 숲은 특유의 문화를 형성했고, 이에 기존 트위치 스트리머가 녹아들면서 ‘사용자 시간’ 확대란 성과를 올렸단 평가를 받는다. 익명을 요구한 업계 전문가(교수)는 “숲의 콘텐츠 생태계 건전성 등 가치 평가를 차치하고, 이 플랫폼이 국내에서 특유의 문화를 형성했다는 점은 부인할 수 없는 사실”이라며 “트위치 한국 철수 후 숲은 적극적으로 스트리머 영입에 나섰고, 합류한 이들은 현재 숲 시청자의 특색에 맞춰 콘텐츠를 꾸려가고 있는 모습이다. 이런 운영 방식이 플랫폼 전체의 성장으로 이어진 것”이라고 분석했다.

‘수익성 고민’ 네이버 vs ‘수익성 챙긴’ 숲

양사의 운영 방식에 따른 성과 차이는 실적에서도 고스란히 나타난다. 숲은 올해 1분기 매출 949억3222만원, 영업이익 285억3492만원을 각각 기록했다. 트위치 철수에 따른 수혜가 완전히 본격화되지 않았을 시점임에도 전년 동기 대비 매출은 30.57%, 영업이익은 55.21% 각각 성장했다. 이에 따라 영업이익률도 전년 동기 대비 4.77%포인트(P) 상승한 30.06%를 기록했다.

회사는 특히 이 기간 전체 매출의 82.9%에 해당하는 786억7900만원을 ‘플랫폼’ 사업 부문에서 올렸다. 이는 전년 동기(604억6900만원) 대비 30.11% 상승한 수치다. 플랫폼 사업 부문은 ‘별풍선’으로 불리는 기부경제선물과 유료 아이템 상품인 ‘퀵뷰’ 등의 기능성 아이템으로 구성된다. 트위치 철수에 따라 사용 시간이 급증했다는 점이 실적 상승을 이끈 셈이다.

실제로 숲은 이 기간 역대 1분기 중 가장 많은 채팅 횟수를 올리기도 했다. 회사가 자체적으로 집계한 데이터에 따르면 숲에서 지난해 11월부터 올해 4월까지 월평균 채팅 횟수는 4억회 수준으로 나타났다. 특히 트위치 철수와 사명 변경이 이뤄진 지난 3월에는 4억2000회를 기록했다. 1초마다 154건의 채팅이 이뤄졌단 계산이 나온다. 회사 측은 당시 “트위치에서 활동하던 버추얼 스트리머 ‘고세구’가 숲에서 방송을 처음 진행했을 당시 1초에 789회의 채팅이 올라오며, 역대 초당 최대 채팅 횟수가 기록됐다”고 밝힌 바 있다. 트위치 철수 수혜를 간접적으로 설명한 셈이다. 이 기간 숲에서 최초로 방송을 켠 스트리머도 직전 분기 대비 57% 증가했다. 2월에는 숲 최초 방송 스트리머가 6000명을 돌파한 바 있다.

트위치 철수의 수혜가 본격화된 올해 2분기 실적 역시 성장을 이루리란 전망이 나온다. 금융정보업체 에프앤가이드가 집계한 숲의 올해 2분기 컨센서스(증권사 3개월 추정치 평균)는 매출 1044억원, 영업이익 288억원이다. 증권사들은 숲이 올해 2분기에 전년 대비 매출 20.42%, 영업이익 22.03% 상승하리라고 봤다.

반면 비교적 사업 초기인 네이버 치지직은 생태계 확장에 우선 집중하는 모습이다. 회사는 현재 50억원 규모의 창작 지원 프로그램을 운영하며 스트리머 모집에 열을 올리고 있다. 파트너 스트리머를 대상으로 ▲콘텐츠 제작 지원비 ▲이벤트 개최 ▲기획상품(MD) 제작 ▲채널 노출 기회 등을 지원하는 게 골자다. 이에 따라 현재 치지직에 합류한 파트너 스트리머는 프로 게임 선수를 비롯한 139명에 달한다.

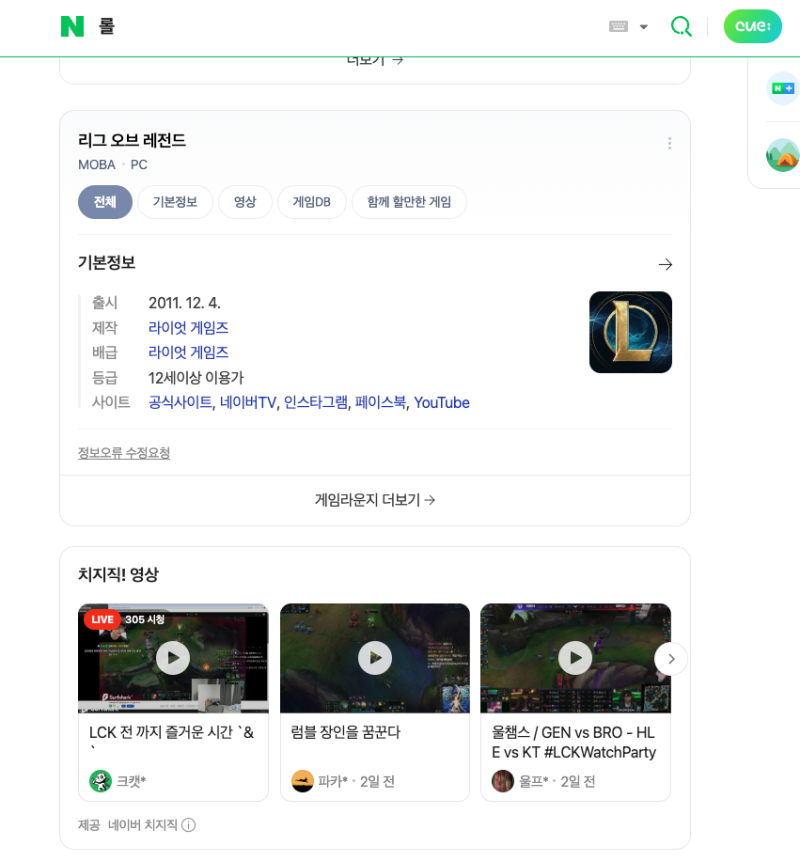

국내 최대 플랫폼인 네이버를 통한 서비스 외연 확장에도 주력하고 있다. 이미 ▲네이버 카페 ▲네이버페이 ▲검색 노출 ▲클립(네이버 내 짧은 영상 콘텐츠 플랫폼) 등 다양한 서비스와 치지직이 연계된 상태다. 오는 3분기 내엔 네이버의 인공지능 음성(AI Voice) 기술을 적용한 스트리머 보이스 후원 기능도 마련할 방침이다. 이와 함께 트위치가 마련해 세계적으로 확산된 ‘드롭스’ 기능도 도입이 예정돼 있다. 드롭스는 이용자가 스트리머의 게임 방송을 시청하면 특정 아이템을 주는 이벤트를 말한다.

수익화 전략 역시 순차 확대되고 있다. 회사는 지난 13일 치지직에 중간 광고를 도입했다. 그간 영상 시작 전 광고만 노출해 왔다. 스트리밍 방송이나 주문형비디오(VOD) 시청 중간에도 광고를 노출해 수익을 올리겠단 취지다. 회사는 중간 광고를 도입하면서 이용자가 광고를 보지 않아도 되는 ‘제거 상품’도 함께 출시했다. 네이버는 이를 통해 올린 수익 일부를 스트리머와 공유할 방침이다.

네이버 관계자는 “지난해 베타 출시 후 서비스·인프라 안정화를 거치며 치지직만의 차별화된 스트리밍 경험을 제공하는 데 집중해 왔다”며 “스트리머들과 함께 성장할 수 있는 다양한 사업 모델 도입에 집중하며, 삼성전자·우리은행은 물론 e스포츠 분야에서 맺은 다양한 파트너십과 같은 전략적 협업을 통해 게임 스트리밍 생태계 자체를 키워나가는 데 주력하겠다”고 말했다.

숲 관계자는 “지난해 12월 이후 다양한 이용자 의견을 적극 반영해 사용자 환경·경험(UI·UX) 등 편의 서비스를 지속 개편하고 있다”며 “최근 새로 합류한 다양한 스트리머가 플랫폼에 정착할 수 있도록 다각도의 지원을 펼칠 것”이라고 강조했다.

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

![도로 위의 크리에이터, ‘배달배’가 만든 K-배달 서사 [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/09/25/isp20250925000152.400.0.jpg)

![비혼시대 역행하는 ‘종지부부’... 귀여운 움이, 유쾌한 입담은 ‘덤’ [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/10/02/isp20251002000123.400.0.jpg)

당신이 좋아할 만한 기사

브랜드 미디어

브랜드 미디어

“음란죄 다스린다”며 10년 성착취…악마 탈을 쓴 목사 [그해 오늘]

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

팜이데일리

팜이데일리

과즙세연, 뻑가에 일부 승소…“1천만원 배상”

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

일간스포츠

일간스포츠

"집 한 채 가졌다고 세금폭탄 맞나요?"…줄줄이 초비상 걸렸다

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

[마켓인]'AI 반도체 히든챔피언' 세미파이브, 코스닥 노크…VC 회수 눈앞

성공 투자의 동반자마켓인

마켓인

마켓인

로슈도 치매진단키트 허가, 미소짓는 피플바이오

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

팜이데일리

팜이데일리