차이나 버블’이 붕괴하고 있다. 최근 6개월 새 상하이 증권시장 주가가 대략 40%나 급락했다. 지난해 10월 사상 최고치인 6092.12포인트에서 지난 주말 3580.15포인트로 미끄러진 것이다. 미국 서브프라임 모기지(비우량 주택담보대출) 사태에도 아랑곳하지 않고 승승장구하던 주가가 지난해 4월 수준으로 돌아갔다. 상하이 증시 주변에선 3000선도 위험하다는 전망마저 나온다. ‘올림픽을 눈앞에 둔 중국 정부가 주가 급락을 방치하지 않을 것’이란 투자자들의 기대는 보기 좋게 빗나갔다. 하락장 초기에 나왔던 ‘일시적 조정’이란 말도 사라진 지 오래다. ‘중국 실물경제의 고도성장’ ‘차세대 세계경제 수퍼 파워’ 등 장밋빛 담론들이 무너져 내리는 주가 앞에서 아주 먼 미래의 공허한 얘기처럼 들린다. 대신 증시를 압박하는 악재들이 끊이지 않아 시장 불확실성이 높아진다. 그동안 비(非)유통주로 분류되던 정부 보유 주식 등이 하루가 멀다 하고 쏟아져 나와 수급이 불안정하다. 대형 기업들은 앞 다퉈 기업공개(IPO)에 나서고, 기업들의 실적은 평균 예상치(18.8%)에 못 미쳐 이른바 ‘어닝 쇼크(Earning Shock)’까지 더해져 주가 하락을 부채질하고 있다. 시장 전체에 대한 비관 심리가 급격히 퍼져나간다. 헤지펀드의 귀재인 조지 소로스는 이를 “버블 조울증”이라고 말했다. “버블시기엔 장밋빛 미래만이 사람들의 눈에 들어온다. 오르는 주가가 낙관론을 부추겨 오름세를 더욱 가파르게 한다. 하지만 어떤 계기로 주가가 급락하면 떨어지는 주가 자체가 비관적인 전망을 더욱 강화해 하락세를 부추긴다”고 그는 설명했다. 중국 증시의 조울증은 선진시장보다 더 심한 편이다. 기관투자가 비중이 선진시장보다 낮은 탓으로 풀이된다. 전체 주식의 20~30%만을 펀드 등 기관투자가들이 보유하고 있다. 나머지는 개인투자자 수중에 있다. 더욱이 개인투자자 가운데 절반가량은 1년 새 처음 증시에 들어온 신출내기들인 것으로 전해진다. 그들은 2005년 6월 이후 ‘차세대 경제대국’이란 미(未)실현 꿈을 좇아 증시로 뛰어들었다. 중국 오지의 승려부터 첨단 IT문화에 빠져든 대학생에 이르기까지 모든 사회 계층이 불나방처럼 증시로 달려들었다. 덕분에 2년 남짓한 기간에 주가가 1000에서 6000선으로 6배나 뛰었다. 그 기간 동안 증시는 몇 십 년 뒤에나 이룰 꿈을 눈앞에서 실현시켜 준 마법의 성처럼 비쳤다. 그런데 성이 무너질 조짐을 보이자 개인투자자들이 패닉에 빠져든 것이다. 하지만 중국 증시는 고전적인 버블 붕괴 풍속도라고 할 만하다. 1980년대 일본, 1920년대 미국, 1820년대 영국, 1640년대 네덜란드가 그랬다. 이들 나라의 국민은 요즘 중국인들처럼 장밋빛 환상에 취해 거대한 거품을 만들어냈다. 일본인들은 미국이 쌍둥이 적자로 병든 사자처럼 흔들리던 1980년대 일본이 세계경제의 중심이 될 거란 꿈에 취했다. 무역흑자와 외환보유액이 눈덩이처럼 불었다. 엔화 자금이 세계 곳곳에 스며들었다. 이 순간 약방의 감초처럼 등장하는 게 바로 장밋빛 미래 전망이다. 당시 일본 노무라증권은 몇 가지 가설과 가정을 바탕으로 2010년께 일본 1인당 국민소득이 미국을 능가할 것이란 보고서를 내놓았다. 1920년대 미국인들도 비슷했다. 영국 경제가 제1차 세계대전의 후유증에 시달리고 있을 때 미국은 막대한 전쟁물자를 팔아 엄청난 부를 축적했다. 미 기업들은 막강한 생산력을 뽐내면서 유럽의 경쟁 기업을 제치고 세계 시장을 점령하기 시작했다. 그 결과 발생한 것이 바로 1927~1929년 8월의 재즈시대 버블이다. 근대 초기인 1640년대 네덜란드 암스테르담이 유럽의 경제 중심으로 떠올랐을 땐 튤립거품이 발생했고, 영국이 기존 유럽의 경제패권을 쥐고 있던 프랑스와 스페인을 제칠 가능성이 엿보이던 1820년대에도 주식회사 거품이 일었다. 과거 사람들처럼 중국인들도 조만간 일확천금의 미몽에서 깨어나 일상으로 돌아갈 것이다. 그 뒤로는 한동안 차분하고 냉정하게 기업의 미래 실적이나 경제성장 전망을 재평가하게 된다. 마치 광란의 카니발을 끝낸 이들이 숙취를 이겨내며 일상으로 돌아가듯 말이다. 먼 미래 가치가 성급하게 반영된 군살이 빠지면 그 뒤로는 실현 가능한 미래 가치만이 주가를 지탱하게 된다. 시장의 정상화가 이뤄진다면 중국 주가는 기업 실적이나 경제성장 추세를 따라 ‘착하게’ 움직이게 될 것이다. 문제는 시장이 정상화되는 시점을 예측하기 어렵다는 점이다. 과거 사례를 보면 거대한 거품이 붕괴한 뒤 대략 4~8분기 정도 바닥을 다지는 기간이 찾아왔다. 그 순간까지 시장에선 반등과 추락을 거듭하면서 투자자의 인내를 시험하기도 한다. 투자의 귀재 워런 버핏의 스승인 벤저민 그레이엄은 대공황 직후 시장이 자신의 인내심을 시험하던 1929~33년에 투자원칙을 곱씹으며 투자 저서의 고전인 ‘증권분석’을 집필했다. 마치 참선하듯 말이다.

[필자는 한겨레신문과 이데일리를 거쳐 ‘중앙SUNDAY’에서 국제경제 기사를 쓰고 있다.]

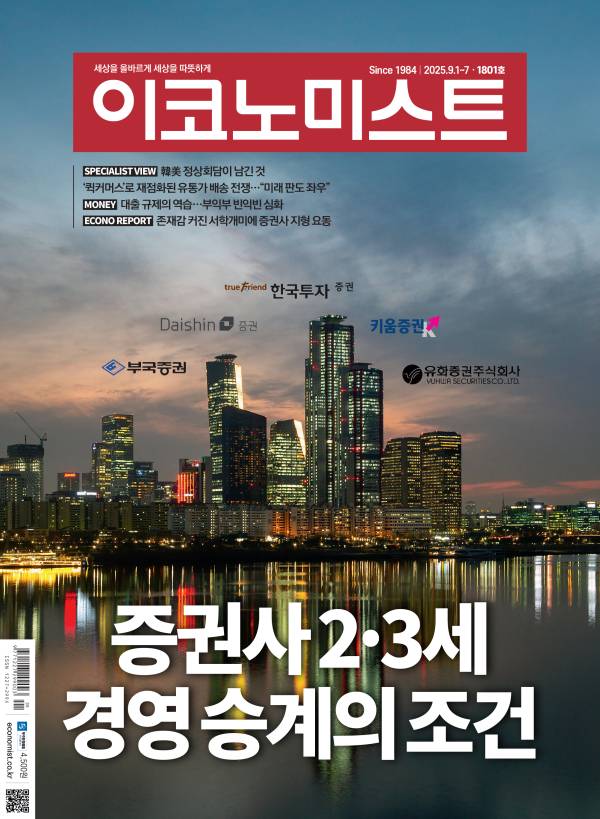

ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

![버스 타다가 엉엉... 지예은 닮은 꼴 ‘쓰까르’, 매력 넘치네 [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/26/isp20250826000291.400.0.jpg)

![‘채널주인부재중’으로 본 크리에이터 생존 전략 [김지혜의 ★튜브]](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/07/27/isp20250727000081.400.0.jpg)

당신이 좋아할 만한 기사

브랜드 미디어

브랜드 미디어

"조국에 겨눈 화살, 나에게"…성비위 파문 속 혁신당 사무총장 사퇴

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

일간스포츠

이데일리

[런서울런] 션, 박보검·다니엘 없이 10km…왜?

대한민국 스포츠·연예의 살아있는 역사 일간스포츠일간스포츠

일간스포츠

일간스포츠

韓 300여명 美 포크스턴 구치소 구금…"석방 예단 어려워"(종합)

세상을 올바르게,세상을 따뜻하게이데일리

이데일리

이데일리

6년 만에 中서 완전 철수한 한화비전, 美법인 정리한 대교

성공 투자의 동반자마켓인

마켓인

마켓인

서보광 유빅스테라퓨틱스 대표 "BTK 분해제 글로벌 기술이전 도전"

바이오 성공 투자, 1%를 위한 길라잡이팜이데일리

팜이데일리

팜이데일리